Son papa est un carabinier devenu gantier, sa maman est modiste. Il naît dans un village de Sicile ; mais à l’âge de huit ans, la famille pose ses valises à Milan. On passe des chaleurs porteuses d’agrumes à la froide Italie du Nord, celle qui servira de cadre au réalisme social de Vittorio De Sica. Le petit Giuseppe, tout enivré d’encens et de Saint-Chrême rêve de servir son dieu et ambitionne au ministère. Il entre au séminaire porté par une ferveur que rien ne pourra ébranler, sinon le passage imprévu par le domicile familial d’une jeune représentante en tissus qui l’initiera à une ferveur encore plus prodigieuse : celle de la caresse. C’en est fini du séminaire, la vie peut commencer. L’enfant est fanfaron et à l’adolescence, il devient l’un de ces vitelloni, ces oisifs impénitents, qui draguent les filles en baillant. C’est une partie de cartes qui le révèle au chant ; car ayant laminé ses adversaires il se met à vocaliser de joie, ce qui laisse l’assistance interdite, ébahie d’entendre un tel organe. Di Stefano ne connaît rien à l’opéra, mais visiblement l’opéra a su trouver son chemin à travers son larynx.

La guerre éclate et comme tous les jeunes italiens, il est mobilisé de gré ou de force pour soutenir les folles entreprises du Duce. À l’armée, il montre tellement peu d’assiduité au service du fascisme qu’on le prie a minima de bien vouloir chanter pour divertir le régiment. Son médecin de bataillon, qui est mélomane, souhaite éviter qu’un tel talent tombe sous les balles alliées et le planque à l’infirmerie, puis le fait réformer sous un absurde prétexte. Quelques semaines plus tard, le régiment tout entier et le médecin tomberont au front. Giuseppe Di Stefano l’a échappé de peu.

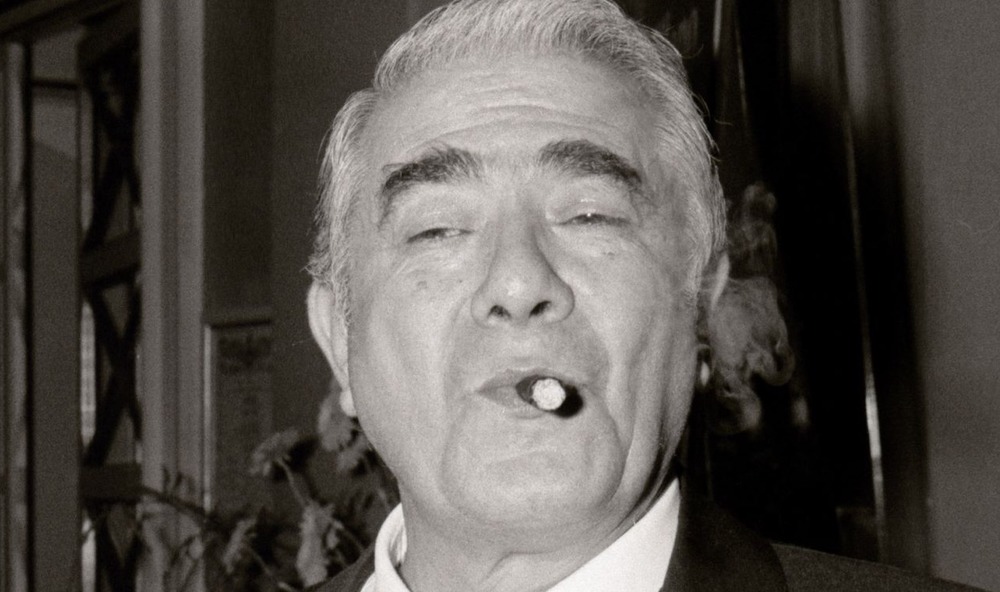

Il entame une carrière de chanteur de charme sous l’improbable pseudonyme de Nino Florio qui lui permet de faire le tour des bals populaires où il arrose les flonflons de mélopées sirupeuses qu’on chante la bouche en cœur et le sourcil arqué. Ce n’est qu’en 1946 qu’il entame sa carrière sur les planches, d’abord en province et puis à La Scala. Notez bien cette date, Giuseppe Di Stefano a 25 ans, or 14 ans plus tard, sa voix sera réduite en lambeaux. Comment marquer l’histoire du chant en une grosse dizaine d’années ? C’est simple : en ayant la voix la plus belle et la plus miraculeuse. C’est le directeur du Metropolitan Opera – Rudolf Bing – qui l’écrira dans ses mémoires : « parmi mes très nombreux souvenirs, parmi tous les chanteurs qu’il m’a été permis d’entendre, le souvenir du contre-ut decrescendo de Giuseppe Di Stefano dans le Faust de Gounod restera sans aucun doute la chose la plus saisissante jamais entendue sur une scène d’opéra ».

On ne mesure pas le rythme effréné des chanteurs d’opéra dans ces années-là. Ils se produisaient pratiquement tous les soirs ; parfois deux fois par jour, dans des rôles différents, faisaient d’interminables voyages dans des conditions de confort bien inférieures à celles que nous connaissons aujourd’hui, même sur la plus rugueuse des compagnies low-cost. Par ailleurs, Di Stefano – qui pour certains est un peu bas de plafond – se lance dans une véritable course à l’échalotte et accepte absolument tous les engagements. En découlent des choix de répertoire déraisonnables, des rôles trop lourds, trop dramatiques et – surtout – un emploi du temps impossible. À telle enseigne que certains directeurs d’opéra déclarent que quand Di Stefano signe un contrat, il est pratiquement impossible d’avoir la certitude qu’il se présentera aux répétitions ou même aux représentations. Mais nous n’en sommes pas là. Sur la scène de la Scala il chante vingt-trois rôles différents et quand le directeur d’EMI cherche un partenaire d’enregistrement pour sa nouvelle égérie – une certaine Maria Callas – c’est sur Di Stefano qu’il pose les yeux. Ensemble ils graveront dix intégrales d’opéra dont ce qui demeure aujourd’hui la plus belle Tosca de tous les temps, un Lucia di Lammermoor surnaturelle d’engagement et beaucoup, beaucoup d’autres très grandes choses.

Ce sont les années 60 qui marquent leur déclin à tous les deux. Ils ralentissent la cadence, sortent des radars, reviennent sur scène, déçoivent leurs fans, jusqu’à ce qu’une ultime tournée les réunisse en 1973 et les montre dépouillés de tout ce qui, jadis, avait fait leur gloire. Les enregistrements qui trainent sur Youtube et qui – même – avaient été édités par leur label – grippe-sou et impudique – comptent parmi ce qu’il y a de plus triste et de plus navrant dans l’histoire du chant. D’ailleurs, le ténor n’ira pas au bout de la tournée. Un jour, il disparaît, conscient qu’il ne peut plus. Callas, furieuse, aura ce magnifique trait d’esprit : « mais quelle diva ! ».

Di Stefano, lui, reviendra sur ses années folles, en admettant avoir trop fumé, trop joué, s’être promené en voiture de sport des nuits durant la veille de représentations ; bref, il a un peu déconné. Cependant, il ne regrette rien ; il souligne, chemin faisant, que Maria Callas, même dans ses pires soirs de déroute, reste à ses yeux l’interprète la plus surnaturelle de l’histoire, car elle donnait tout, sans jamais calculer, parce qu’elle n’était que consomption, une torche vive offerte à la fascination des foules. Lui, finalement, niera être seul responsable de son propre déclin. Ce ne sont pas ses errances qui en sont la cause, mais – tenez-vous bien – une allergie aux textiles synthétiques. S’il ne nous appartient pas de débattre de la pertinence de ce diagnostic, il a au moins l’intérêt psychanalytique de le relier au métier de ses parents. Di Stefano quitte les scènes en 1991, dans un rôle clin d’œil, puis il s’installe au Kenya, où des bandits de grand chemin – qui l’agressent – auront raison de sa vie.

De nature, il eut le don vocal, la chance, le physique – et de tout cela, qui en aurait amplement contenté bien d’autres, il a su faire les composantes de ce que, malgré les clichés accolés à sa personne et à sa brève splendeur, il faut bien appeler son génie.

___

> Retrouvez toute la Discographie Giuseppe Di Stefano