Pour inaugurer son premier festival baroque, vu l’offre pléthorique, le Staatsoper de Berlin devait frapper fort : Hippolyte et Aricie, qui côtoie une reprise du formidable Orfeo de Sasha Waltz et de L’Incoronazione di Poppea monté en 2017, constitue un événement, et ce à plus d’un égard. C’est d’abord le premier opéra de Rameau mis en scène dans la vénérable institution. Ensuite, Simon Rattle, qui a manifestement bénéficié d’une grande liberté artistique dans cette entreprise, a porté son choix sur la version de 1757, la troisième et dernière de la main de Rameau, un état de la partition qui n’a guère été diffusé et n’a jamais été enregistré.

Grâce à Marc Minkowski nous connaissions déjà la nouvelle mouture du duo entre Tisiphone et Thésée (« Contente-toi d’une victime », II, 1), que le compositeur agrémente de deux bassons solos tout en transposant pour une basse-taille (baryton) le rôle de la furie, originellement écrit pour une taille (ténor). Rameau, observe Sylvie Bouissou, qui signe l’édition de cette version d’Hippolyte, n’entend plus faire de compromis et rétablit les modulations enharmoniques du second trio des Parques, supprimées dès 1733, ainsi que la mort de Phèdre qu’il avait retirée en 1742. En revanche, comme il l’avait fait dans Zoroastre en 1749, il coupe le prologue. Rameau restructure également le cinquième acte, qui manquait d’allant, réorchestre l’ouvrage de manière substantielle et revoit les récitatifs dans le sens de la concision et de l’efficacité dramatique. Saluons néanmoins l’heureuse initiative du chef qui restaure « Cruelle mère des amours », le monologue de Phèdre (III) auquel le compositeur avait renoncé en 1742.

Reinoud Van Mechelen (Hippolyte) © Karl und Monika Forster

Dans les années 90, Simon Rattle avait abordé Rameau par la fin, dirigeant Les Boréades à Salzbourg, mais il rêvait depuis longtemps de se frotter à son premier chef-d’œuvre. Le directeur du Berliner Philharmoniker voulait travailler avec un metteur en scène qui soit en même temps chorégraphe. Comment ne pas lui donner raison ? Même dans cette version, il s’en faut de peu qu’Hippolyte et Aricie, « d’une apparence à peine sauvée » comme le relevait Jean-Marie Villégier, « ne soit plus une tragédie en musique mais un opéra-ballet ». Aletta Collins a développé une solide expérience dans le domaine lyrique. Elle a entre autres revisité Carmen (Salzbourg), Didon & Enée, La Traviata (Glyndebourne), La Voix humaine (Leeds), mais elle a aussi collaboré avec Mark Anthony Turnage sur Anna Nicole puis Coraline dont l’adaptation française vient d’être créée à Lille. En vérité, le coup d’audace de cette production est d’avoir confié la scénographie et les costumes à Õlafur Elíasson, artiste contemporain parmi les plus doués de sa génération, et à son Studio, un vaste collectif pluridisciplinaire basé à Berlin.

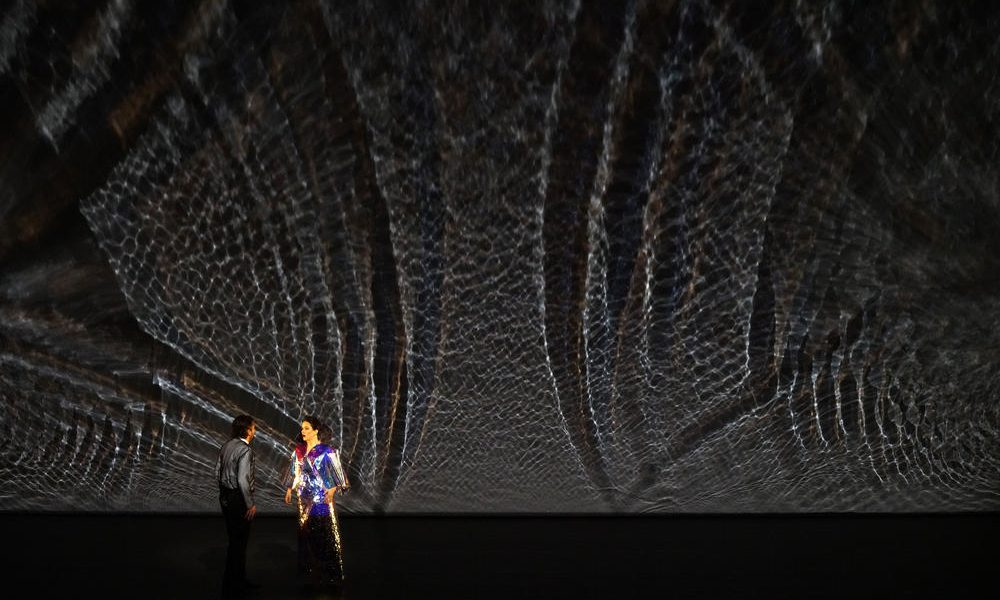

Sur le plan visuel, le spectacle se révèle éblouissant, dans tous les sens du terme, jalonné d’images fortes et très suggestives où les jeux de lumière nouent un dialogue fécond avec les interprètes et investissent largement un espace sans véritable décor, où même les armatures stylisées évoquant une manière de Tour Eiffel naissent de projections lumineuses. Si la proposition, sans vouloir jouer avec les mots, n’éclaire pas toujours le drame, elle ne l’obscurcit pas et surtout ne le trahit jamais, trop subtile, du reste, pour confisquer l’imagination du spectateur. Les clichés reproduits en illustration permettent de se faire une idée de quelques tableaux particulièrement saisissants : l’apparition des protagonistes de l’acte des Enfers, entravés d’anneaux borroméens luminescents, les Parques foudroyant à coups de laser Thésée ou les arabesques noires des danseurs qui se déploient devant une fumée blanche. Mais en même temps, la photographie escamote la mobilité de certaines images, notamment ces nuages colorés qu’un balayage vertical transforme lentement en brouillard au sein duquel surgissent des silhouettes irréelles ou cette vidéo hypnotique dans laquelle d’incessantes ondulations redessinent la surface d’une eau mystérieuse. Aletta Collins, pour sa part, a voulu renouer avec l’esprit d’improvisation qui prévalait dans l’exécution des gavottes et autres danses françaises. Ses ballets rivalisent de fluidité et de vitalité et innervent avec bonheur ce cinquième acte qui, même remanié par Rameau, apparaît toujours un peu comme une pièce rapportée, décorative et superflue sur le plan dramaturgique.

Le premier acte devrait nous plonger in medias res, or, d’abord statique, il peine à décoller et semble se dérouler dans une atmosphère de rêve éveillé. Annoncée souffrante, Anna Prohaska (Aricie) demeure sur son quant-à-soi et son timbre manque de rayonnement. En même temps, elle doit s’économiser si elle veut tenir jusqu’à l’issue de la représentation – le rossignol amoureux, en dépit de jolis battements d’ailes, ne s’envolera jamais vraiment. Les producteurs négligent encore trop souvent la diversité des emplois de haute-contre. Hippolyte, par exemple, n’a rien d’héroïque et le confier à un de ces ténors trompétant qui sont volontiers distribués dans les tragédies lyriques, n’aurait ici aucun sens. Reinoud Van Mechelen a la légèreté, la délicatesse de touche qu’appelle ce « cœur trop sensible et trop tendre » et le premier duo des amants nous procure un doux ravissement. Ce ne sont pas les interventions sans relief de la Grande Prêtresse de Diane (Sarah Aristidou) qui vont nous arracher à notre contemplation, mais bien la Phèdre de Magdalena Kožená, d’une toute autre présence vocale et scénique, ce qui n’étonnera bien sûr pas ses admirateurs. Cependant, sa composition nous laisse aussi une impression mitigée. Ses arrêts sont implacables et cet Hippolyte, avouons-le, n’est pas assez incisif pour lui tenir tête. « Cruelle mère des amours » la trouve habitée, mais son mezzo trop uniment clair et sonore peine à rendre la noblesse du personnage, a fortiori quand elle décroche brutalement en registre de poitrine et donne dans le parlando – affaire de style, de sensibilité aussi, probablement. La détresse de Phèdre (« Quelle plainte en ces lieux m’appelle ? ») nous semble en tout cas trop extérieure et les convulsions de l’actrice, vaines, alors qu’elle module si peu ses inflexions.

En revanche, le Thésée de Gyula Orendt nous séduit dès les premières mesures et nous étreindra jusques au fond cœur. Il a tout pour lui et d’abord la densité du timbre, dont certaines couleurs ne sont pas sans rappeler celles de Stéphane Degout. Le mélange des voix devait d’ailleurs avoir quelque chose de troublant dans le dernier opéra de George Benjamin, Lessons in Love and Violence où le jeune chanteur, d’origine hongroise et roumaine, incarnait Piers Gaveston, l’amant du roi Edward II campé par le baryton français. L’ardeur, les accents de ce Thésée pourraient être ceux d’Orphée et rien ne nous surprend moins que d’apprendre que Gyula Orendt fit également forte impression en endossant le rôle sous la conduite de Christophe Rousset. « Puissant maître des flots » exige une longueur de souffle qu’il ne possède pas encore, mais son Thésée viril et magnétique domine sans partage la distribution. Par contre, le Pluton de Peter Rose manque cruellement d’ampleur et peine à exister au point de s’effacer devant le Tisiphone de David Oštrek. La confrontation de ce dernier avec Thésée prend un tout autre poids quand elle oppose, comme ici, deux basses-tailles dont, en outre, les bassons, qui inspiraient tant Rameau, colorent vigoureusement la joute.

Si les trios des Parques tiennent toutes leurs promesses (Linar Vrielink, Arttu Kataja, Jan Martiník), les chœurs nous comblent également et il faut d’autant plus saluer leur performance que, contrairement aux musiciens du Freiburger Barockorchester, toujours aussi virtuoses, ils évoluent fort loin de leur répertoire habituel. Il nous semble avoir lu à l’époque des Boréades que Simon Rattle avait profité des conseils d’Emmanuelle Haïm, qui avait auparavant étudié avec lui. Nous ne sommes donc pas étonné de découvrir aujourd’hui Benoît Hartoin, collaborateur régulier du Concert d’Astrée, parmi les assistants musicaux de cette production d’Hippolyte et Aricie. Le chef britannique ne cravache pas ses troupes et certains préféreront une lecture plus contrastée, mais les danses sont magnifiquement caractérisées et Rattle détaille avec un soin admirable les splendeurs d’une partition où l’invention prolifère. « La musique, écrivait Jean-Marie Villégier alors qu’il travaillait sur Hippolyte avec William Christie, dans l’épanouissement de sa beauté, épouse sans amour, mais non sans réflexion, un vieux théâtre qui ne tardera pas à mourir. […] C’est ainsi, par exemple, que Phèdre ou Thésée, secoués comme des pantins mécaniques ou comme les ombres tressautantes d’un film muet lorsqu’ils interviennent dans les scènes d’action prennent la stature et le mystère des grands portraits du Titien dès l’instant qu’un air les fixe et les dote d’une épaisseur qui ne doit rien à leurs évolutions de scène en scène – mais tout à leur plongée dans l’harmonie.» Les interprétations de l’ouvrage demeurent pourtant inexplicablement rares et nous ne saurions que trop recommander celle de Simon Rattle.