Mélodrame grand-guignolesque ; chaînon manquant entre romantisme et vérisme ; adaptation à la sauce carbonara du grand opéra à la française ; machine infernale à mélodies insidieuses que l’on continue de fredonner une fois le rideau tombé : La Gioconda, seule œuvre d’Amilcare Ponchielli restée au répertoire, est tout cela et davantage. Un archétype ou plus exactement un fantasme d’opéra où sont portés à leur paroxysme tous les ingrédients du genre : de grandes voix étirées aux extrémités de leur tessiture, un ballet devenu célèbre grâce à Walt Disney, un orchestre presque wagnérien, des chœurs en abondance, des airs, des ensembles et un drame, sombre, situé dans une ville, elle-même fantasmagorique. Pourquoi Venise plus que Padoue, lieu de la pièce de Victor Hugo dont s’inspire le livret signé Boito ? Les explications divergent.

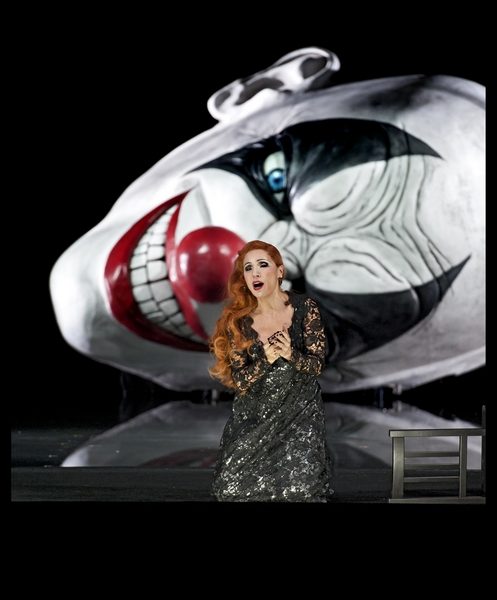

Cette nouvelle production bruxelloises ne s’embarrasse pas de tergiversations. D’une écriture convulsive en Arial noir, corps 16, gras, souligné, Olivier Py convoque ses vieux démons et exorcise des angoisses déjà partagées à maintes reprises. Loin de l’arche du Rialto et des pigeons de la Place Saint-Marc, sa narration s’enfonce au plus profond de la lagune, là où stagne l’eau croupie des désirs inassouvis. La scène est d’ailleurs inondée, ce qui a paraît-il des vertus acoustiques. Sous un pont de béton, dans un espace théâtral réglé sur deux niveaux – comme pour l’Aida parisienne si contestée –, un clown au masque inquiétant tire des ficelles engluées de sexe et de violence. Transcription scénique du grotesque hugolien ?

Gioconda fricote avec Alvise au début du 3e acte, seule entorse à la lettre mais non à la lisibilité. Les improbables allées et venues d’une chanteuse des rues dans la maison d’un patricien deviennent ainsi plausibles. Plus agaçant, les coupures à gros ciseaux, notamment dans le trio puis le duo du dernier acte, pages magnifiques où Ponchielli noie son héroïne dans un flot mélodique à haut débit. Coitus sinon interruptus du moins minutus au contraire d’une formidable danse des heures transmutée en scène de viol collectif avant que, dans le galop final, une parodie de comédie musicale ne résolve la tension accumulée. Outrances certes, dénudées – au masculin –, incendiées par un rideau de feu à la fin du 2e acte, parfois gratuites (le sacrifice d’un nourrisson sur le corps offert d’une femme) mais outrances acceptables pour cet opéra de la démesure. Le public bruxellois encaisse les coups sans broncher. Paris aurait-il eu la même résilience ?

© Baus

A la tête des forces locales augmentées de deux chœurs dont un d’enfants, Paolo Carignani maintient la vitesse imposée par l’urgence scénique. Si la vive allure empêche de goûter tous les raffinements orchestraux – autre atout giocondesque –, le vaisseau amiral sait éviter les déséquilibres rythmique et sonore, deux écueils majeurs de la partition.

Il faut six voix immenses pour affronter la bourrasque musicale, première raison pour laquelle l’œuvre est peu représentée. A défaut d’une répartition idéale qui voudrait les trois timbres féminins distinctement différentiés, chacune et chacun se jettent à corps perdu dans sa propre prise de rôle sans forcément prendre en compte les considérations stylistiques de l’écriture. Vériste or not vériste ? Telle n’est pas ici la question.

Stefano La Colla ose la demi-teinte à de rares occasions et préfère trompeter son Enzo d’un ténor de stentor, ce qui n’est pas un mince exploit dans une partie souvent exposée. Avec ses deux octaves et une aria sauvage domptée par la force du legato, Alvise ouvre à Jean Teitgen les portes des grands rôles de basse du répertoire. Ning Liang n’est pas forcément le contralto exigé par La Cieca, tessiture quasi introuvable depuis le retrait d’Ewa Podles des scènes, mais sa romance « Voce di donna » au premier acte condense en quelques minutes toute la tendresse maternelle de la vieille Aveugle. Silvia Tro Santafé a suffisamment de pugnacité pour que le duo du 2e acte prenne la tournure ô combien attendue d’une partie de catch féminin. Une fois maitrisé un large vibrato, Beatrice Uria-Monzon valide sa conversion en soprano dramatique. Coiffée d’une perruque rousse, sculptée dans une robe lamée, Gioconda hésite entre Rita Hayworth et un de ces tableaux fin de siècle que l’on peut contempler non loin de La Monnaie, au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Mieux que l’allure, le glamour et au quatrième acte, les ailes larges d’un chant habité – on ne triche pas avec « Suicidio » – capable de surmonter les écarts de registre, les tensions dans l’aigu autant que les quelques ornements distillés par un Ponchielli décidément sadique. C’est un cadavre brûlant qu’enserre impuissant un Barnaba suant de méchanceté. Pour parvenir à ses fins, Franco Vassallo ne recule devant aucun des obstacles dressés sur son chemin, recherchant la difficulté, bavant, griffant, mordant plus que de raison, tenant la note haut et longtemps jusqu’à donner forme lyrique à ce profil de pervers narcissique sur lequel se penchent aujourd’hui les psychiatres. A la folie ? Pour le moins passionnément.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes