La traviata revient à l’Opéra national de Paris à compter du 2 février 2018. Voici l’histoire vraie de Rose Alphonsine Plessis qui inspira Marguerite Gautier à Alexandre Dumas Fils et Violetta Valery à Giuseppe Verdi.

Nous sommes à la fin du règne de Louis XVIII. Rose Alphonsine Plessis nait le 15 janvier 1824 à Nonant-le-Pin, un petit village de Normandie. Son père, Marin Plessis, est un vendeur ambulant de bimbeloterie (rubans, mercerie, pommades et statues de la Vierge !). Après son mariage, il a pu ouvrir un petit magasin. Marianne, sa mère, est d’un milieu plus éduqué. Elle a épousé par amour le beau colporteur, mais la romance a tourné court : disputes incessantes, ivrognerie, violence, jalousie… Marin se brouille avec tout le monde et les affaires périclitent. Il doit vendre le magasin et la famille déménage plusieurs fois au fur et à mesure que les finances s’amenuisent. Un soir, revenant ivre de la foire, Marin tente de rôtir sa femme dans l’âtre de la cheminée : la lutte dure une dizaine de minutes dans la chaumière isolée. Le hasard veut qu’un jeune conducteur de messagerie perçoive les cris et intervienne. Les femmes quittent la maison et Marin fuit par crainte des gendarmes. Grâce aux bons soins d’une châtelaine, Marianne est placée à Paris auprès d’une respectable dame anglaise, Lady Yardborough. Elle ne reverra jamais plus ses deux filles et mourra deux ans plus tard, en Suisse, où elle a suivi sa maîtresse.

Alphonsine (le prénom Rose a disparu) a alors dix ans. Sa protectrice veille à son éducation religieuse et lui fait apprendre à lire et écrire. Les années passent. L’été, la jeune fille travaille aux champs et y perd sa virginité vers les 13 ans. A la campagne, ça ne prête guère à conséquence. En visite à la ville voisine, elle admire les tenues des bons bourgeois et leur train apparemment confortable : tentateur dépourvu de scrupules, le père en profite pour corrompre sa propre fille auprès d’un notable septuagénaire. Elle a 14 ans. Quelque temps plus tard, il en abuse probablement : c’est ce que dit la rumeur, le logis ne disposant que d’un unique lit, et on ne prête qu’aux riches. Pour ne plus subir les ricanements du village, Alphonsine part pour Paris, plus ou moins vendue par son père. En chemin, comme dans les mauvais romans feuilletons de l’époque, une bohémienne lui promet un avenir brillant, des amours en nombre, la richesse… mais s’interrompt devant sa ligne de vie. Elle lui offre un lézard séché, sensé la protéger du mauvais œil, un talisman qu’elle conservera toute sa vie.

A Paris, elle passe d’une famille d’accueil à une autre, tour à tour blanchisseuse, couturière, et ne mangeant jamais à sa faim. Elle aime s’amuser et fréquente cafés et salles de danse. C’est ce qu’on appelle alors une « grisette », une jeune femme de médiocre condition, mais pas encore une « lorette » (du nom de l’église Notre-Dame-de-Lorette située en plein cœur du quartier de la prostitution). Un soir, la pluie battante l’amène à se réfugier, avec deux amies, sous les colonnades du Palais Royal, dans la galerie Montpensier. Les jeunes femmes mettent en commun leurs pécules pour s’offrir le restaurant. Alphonsine tape dans l’œil du restaurateur, un veuf quinquagénaire. L’homme fait sa cours et bien vite, offre à la jeune fille de 16 ans, un logement en entresol et 3.000 francs pour ses premiers frais. Alphonsine n’a pas conscience de la valeur de l’argent et brûle rapidement la somme, puis une autre et encore une autre. Le restaurateur trouve prudent de ne pas insister. Un jeune boursicoteur le remplace et y perd aussi une petite fortune. Exhibée comme un trophée dans les salons, Alphonsine ne tarde pas à y être admirée. Brune et pâle, c’est « un des plus beaux visages de la création », avec de « grands yeux noirs, vifs, doux, étonnés, presque inquiets, tour à tour plein de candeur et de vagues désirs » selon la description de Jules Janin. Son physique aérien, sa minceur diaphane, sa grande taille (1 mètre 67, soit 10 cm de plus que la moyenne) tranchent avec les canons de beauté de l’époque. Sa voix est grave, ses grands yeux mélancoliques. Alphonsine est déjà l’archétype de l’héroïne romantique.

Agénor de Guiche, 1 mètre 83, la vingtaine, crinière blonde et yeux bleus, la remarque et en fait immédiatement la conquête. Chose rare, la passion amoureuse est partagée. Issu d’une de la plus vieille noblesse française (un de ses aïeux accompagna le futur Henri IV), un peu ruiné par la révolution, le jeune homme est ce qu’on appelle à l’époque un « lion » : membre du Jockey-Club, fréquentant les restaurants du boulevard des Italiens (Tortoni, le Café Anglais, le Café Riche, la Maison Dorée : ces lieux où après l’opéra les jeunes dandys viennent, dans ces mêmes romans feuilletons « déguster un buisson d’écrevisses accompagné d’Extra Dry »). Surnommé Antinoüs (!), le jeune homme est déjà connu pour des conquêtes flatteuses : la Païva (une audacieuse aventurière), Mademoiselle Rachel (qui, à 17 ans, fit des débuts éclatants au Théâtre-français alors qu’elle était encore analphabète)… Signe d’un attachement profond envers la jeune femme, Agénor va s’efforcer, en véritable Pygmalion, de l’élever à son niveau. Plus de billets signés « Sel qui t’aime » : Alphonsine, véritable éponge, apprend à s’exprimer par écrit, à l’oral, à se comporter en société, et se révèle plutôt brillante.

Le Docteur Véron, riche homme d’affaires et un temps directeur de l’opéra (on lui doit la création somptueuse de Robert-le-Diable), loue l’intelligence de sa conversation. Piave, le librettiste de Verdi, voit juste en faisant dire à Violetta au premier acte de La Traviata « Sarò l’Ebe che versa », allusion mythologique à la déesse grecque Hébé qui servait aux dieux de l’Olympe l’ambroisie et le nectar qui leur garantissaient l’immortalité. Elle apprend la musique et se constitue une bibliothèque. C’est à cette époque également qu’elle devient Marie, « parce que c’est le nom de la Vierge » dit-elle à Romain Vienne.

– « Voilà un motif original. Est-ce par similitude ? Avez-vous l’intention d’y ajouter prochainement celui de Madeleine ?

– Peut-être. Je ne préjuge pas de l’avenir ; mais celui de Marie me sufit pour le moment. Je ne désespère pas d’imiter Madeleine ; le temps, dit-on, vient à bout de tout. Quoiqu’il advienne, ce n’est pas à vingt ans qu’on y songe. Dans tous les cas, si je fais comme elle, j’attendrai l’âge du repentir ».

Contrairement aux autres courtisanes du siècle, que l’époque appelle « les grandes horizontales », Marie se distingue par son absence de cupidité, de caprices. Ce n’est pas une de ces vaniteuses qui font bâtir des hôtels particuliers somptueux pour faire rager leurs rivales. La construction de celui de la Païva dura 10 ans, ce qui nous vaut ce bon mot d’Aurélien Scholl : alors qu’il revenait des Champs-Élysées, on lui demanda où en était les travaux. « Le principal est fait : on a posé le trottoir… ». Marie, elle, vivra toujours dans des appartements. Du dernier, il ne reste que la façade, boulevard de la Madeleine, le logement, situé à l’entresol entre deux cariatides, ayant été transformé en surfaces commerciales. Son train de vie est élevé (plusieurs milliers de francs par mois à une époque où l’on peut vivre correctement avec 100), mais elle en distrait une grande partie (on parle de 20.000 francs par an) pour des œuvres de bienfaisance. Dumas fils, un autre de ses amants, dira d’elle que c’était la seule courtisane qui avait du cœur. Avec Agénor, l’aventure dure quelques mois, peut-être un an. Il est probable que Marie mette un fils au monde, mais celui-ci sera confiée à une famille d’accueil et Marie s’en désintéressera (rappelons qu’elle a 17 ans et qu’elle n’a quasiment jamais connu sa propre mère). Son père meurt de la syphilis.

Guiche quitte la France pour l’Angleterre, à la surprise de Marie. Selon la tradition familiale, le comte d’Orsay, oncle d’Agénor, serait venu demander à celui-ci de mettre un terme à leur liaison. Même si on reconnait ici la scène du père Duval (dans La Dame aux Camélias) et celle de Germont (dans La Traviata ), l’épisode est peu crédible. Agénor ne vient pas d’un milieu bourgeois. A l’époque, tolérants, les parents des jeunes « lions » ont l’habitude de ces frasques. Ils attendent que les fils de famille ait jeté leur gourme avant d’arranger un riche mariage contre leur vieux titre de noblesse. Marie multiplie alors les conquêtes : essentiellement de jeunes hommes aisés, la vingtaine, comme si elle cherchait à effacer le souvenir de son premier protecteur. Marie est une courtisane : trop vénale pour être une maîtresse, trop distinguée pour être une simple prostituée, mais c’est elle qui choisit ses amants. Contrairement aux lorettes, qui diversifient leur portefeuille pour garantir leurs revenues (si on peut dire), elle n’aime qu’un homme à la fois. Il y eut Lautour-Mézeray, surnommé « l’homme aux camélias » car il en portait toujours un blanc à sa boutonnière (on voit ici comment Dumas fils sait puiser à différentes sources réelles pour construire ses personnages). Le pétillant Roger de Beauvoir, écrivain à succès aujourd’hui oublié, amusait tout Paris avec ses épigrammes caustiques. Viveur et pilier de l’Opéra, le marquis Fernand de Montguyon, parait-il fort laid, était quant à lui l’ami le plus intime du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. Il occupait à l’année une avant-scène à l’Opéra, surnommée « La Loge infernale », où il faisait la loi avec d’autres les jeunes gens à la mode, dont Balzac. Quand il dû laisser la place à Guiche revenu d’Angleterre, il se plaignit amèrement de voir les deux amants dans l’équipage qu’il avait préalablement offert à sa récente maîtresse. Par la suite, Marie prit l’habitude de refaire intégralement sa garde-robe à chaque nouvel amant (et aux frais de celui-ci bien entendu), ne gardant d’anciens vêtements qu’à titre de reliques ! En 1842, elle fait la conquête du jeune comte Édouard de Perrégaux, fraichement héritier de la fortune paternelle. Alors qu’elle l’aborde dans un salon, elle lui déclare « Je vous vois souvent au bois, Monsieur. Votre monture parait ravie de porter un aussi bon cavalier ». Les premiers signes de la phtisie apparaisse et la jeune femme semble un peu lasse de sa vie mondaine : on se croirait au premier acte de La Traviata. Même si les deux jeunes gens semblent sincèrement s’aimer, la passion s’amenuise avec la fortune du comte.

C’est à cette époque que se passe un bien curieux épisode : Lady Yardborough rend visite à Marie et se propose de l’adopter pour la remettre dans le droit chemin. Mais celle-ci refuse : il est désormais trop tard pour changer de vie. Elle fréquente alors le duc de Narbonne-Pelet, Musset, le comte Gustav Ernst von Stackelberg, puis Dumas-fils… La rencontre entre Marie et l’auteur de La Dame aux camélias est fidèlement rendue par ce dernier et par Piave au premier acte de La Traviata et dans le roman. Parallèlement, la jeune femme approche Dumas père, ambitionnant de faire du théâtre, mais celui-ci l’en dissuade. S’en suit cet échange avec son fils :

– « Pauvre fille !

– Ma foi ! Tu as raison de la plaindre. Elle est fort au-dessus du métier qu’elle fait.

– Tu ne l’aimes pas d’amour, j’espère ?

– Non, je l’aime de pitié »

La relation dure un an, de septembre 1844 à août 1845. La lettre de rupture d’Armand Duval à Marguerite Gautier est authentiquement celle d’Alexandre à Marie : quarante ans plus tard, l’auteur fera cadeau de l’original, récupéré on ne sait comment, à Sarah Bernhardt, légendaire interprète de La Dame aux camélias au théâtre :

« Ma chère Marie, Je ne suis ni assez riche pour vous aimer comme je le voudrais, ni assez pauvre pour être aimé comme vous le voudriez. Oublions donc tous deux, vous, un nom qui doit vous être à peu près indifférent, et moi un bonheur qui me devient impossible. Il est inutile de vous dire combien je suis triste, puisque vous savez déjà combien je vous aime. Adieu donc. Vous avez trop de cœur pour ne pas comprendre la cause de ma lettre et trop d’esprit pour ne pas me la pardonner ».

Après la rupture avec Dumas, Marie fait la conquête de Liszt : la passion amoureuse dure trois mois mais le musicien doit retourner à Weimar. Marie veut le suivre, mais outre que son état de santé empire, il est impensable que Liszt, qui doit prendre les fonctions de maître de chapelle, y soit accompagné par sa maîtresse ! Elle pourrait le rejoindre dans ses tournées : mais comment ne pas attirer l’attention quand on est célibataire, étonnamment argentée et sans noblesse ? C’est alors qu’il lui vient l’idée d’épouser Édouard de Perrégaux ! Le jeune homme est trop heureux d’accepter et, en janvier 1845, le mariage est effectué en Angleterre, où le consentement mutuel suffit. Mais il déchante immédiatement quand il comprend les desseins de Marie : il lui enjoint donc de renoncer au mariage et celle-ci accepte. Elle se fait pour autant désormais appeler comtesse du Plessis ! Elle fait mettre des armes sur sa vaisselle, son linge, fait dessiner un blason où figure le lézard, son talisman. Mais Liszt ne donne toujours pas de nouvelles. Elle est criblée de dettes, assaillies par les créanciers, donne à tout va, aux œuvres et à sa famille. Sa sœur Delphine ne prend toutefois pas la peine de lui rendre visite. La maladie devient de plus en plus prégnante et elle vit recluse, mais dans le luxe de son appartement, qui ne sera saisi qu’après son décès.

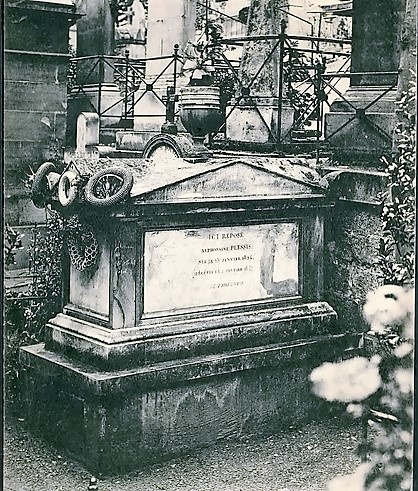

Édouard Delessert (fils du préfet de police et futur artiste) et le comte Olympe Aguado (l’un et l’autre sont des pionniers de la photographie) viennent égayer par leur jeunesse la solitude de la malade. Le 15 janvier, pour son 23e anniversaire, le jeune comte Pierre de Castellane organise une soirée au théâtre en son honneur : pour la dernière fois, le public contemple ce spectre à la peau aux reflets bleutés. A son domicile l’attend un cadeau de Narbonne-Pelet : une boîte de chocolats dont chacun est enveloppé dans un billet de banque. Etonnament, Marie gardera toujours de bonnes relations avec ses anciens amants. Un jour, un créancier se fait plus insistant : pour éviter la saisie, et devant l’émotion de son fils la mère d’Olympe a la générosité de payer cette dette urgente. Le vieux Stackelberg vient passer trois heures à ses côtés. Puis Perrégaux lui rend enfin visite, le 1e février. Elle entre en agonie et décède le 3. Contrairement à ce qu’écrit Dumas dans le roman, une petite troupe accompagne l’enterrement. Il y a là Tony, le marchand de chevaux dont elle fit la fortune, Romain Vienne, son premier biographe (La vérité sur la Dame aux camélias est publiée en 1888), Perrégaux, Stackelberg, Narbonne-Pelet, des inconnus dont certains ont profité de ses largesses… Mais pas Dumas.

On se pressera à la vente aux enchères, qui durera trois jours, et suffira à rembourser les dettes tout en laissant une centaine de milliers de francs à la sœur de Marie. Le 16 février, la dépouille est exhumée, Perrégaux ayant voulu lui donner un sépulture plus digne. En 1848, Dumas fils publie La Dame aux camélias, adaptée au théâtre en 1852. Le roman est écrit en trois semaines, la pièce en huit jours.La censure refuse un temps la pièce mais Montguyon intervient auprès de Morny pour faire lever l’interdiction. C’est un triomphe avec 200 représentations. De passage à Paris, Verdi assiste à la pièce et y voit un parallèle avec sa propre situation aux côtés de Giuseppina Strepponi, qui n’est pas précisémement une pure jeune fille (elle a deux enfants d’un premier amant) : leur concubinage est mal vu dans les terres ancestrales du compositeur. La Traviata sera créée le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise, première d’une multitude d’adaptations grâce auxquelles Marie Duplessis est devenue un personnage immortel. Le destin extraordinaire de la courtisane n’a en revanche inspiré qu’un seul film, La storia vera della signora delle camelie, de Mauro Bolognini (bêtement traduit La Dame aux camélias !) avec une version longue télévisuelle alternative. A quand Netflix ?!