A partir du 11 décembre, c’est en streaming qu’on pourra découvrir Il Palazzo incantato, un opéra inconnu de Luigi Rossi, mis en scène par Fabrice Murgia à l’Opéra de Dijon, et dirigé par celui qui en est le découvreur, le magnifique Leonardo García Alarcón. Une œuvre essentielle dans l’histoire de l’opéra, comme le chef argentin l’exprime dans cet entretien. Et une métaphore de nos vies bouleversées par la pandémie.

Il y a juste un mois Leonardo García Alarcón publiait sur sa page Facebook les lignes suivantes :

L’après-midi du vendredi 22 Septembre 2000, je me trouvais à la Bibliothèque du Vatican en train de demander le manuscrit de Il Palazzo Incantato de Luigi Rossi (Rome, 1642). La richesse de cette partition incomparable ne m’a même pas laissé le temps de commander une autre partition et j’ai passé cet après-midi paisible et inoubliable dans le Palais enchanté d’Atlante en compagnie d’une infinité de personnages, autour de Ruggiero, Bradamante, Orlando et Angelica, tous sublimés par la musique du Grand Luigi Rossi.

Cappella Mediterranea n’existait pas encore à cette époque.

Hier et aujourd’hui, 2 et 3 novembre 2020, vingt années après cette découverte qui m’a marqué à jamais, j’ai pu lire pour la première fois tout l’opéra à l’Opéra de Dijon avec un casting fabuleux de chanteurs et dans des conditions idéales : une partition, un clavier et des voix. L’émotion est forte, même si on se croit nous-mêmes enlevés cette fois par le Palais qu’est l’Opéra, symbole d’une ténacité féroce à ce que la réalité nous dépare.

Conversation avec lui, le 1er décembre, dans l’émotion des dernières répétitions, et avant la captation qui sera faite du spectacle, les 4 et 5 :

Hier c’était notre premier filage et demain ce sera la générale… Je pense que c’est la première fois qu’on jouait la pièce en entier depuis 1642 ! Alors c’était une journée formidable !

C’est presque la fin d’une aventure, en tout cas l’aboutissement d’un rêve qui est né il y a vingt ans.

Oui, c’était en septembre 2000. Je suis allé à la bibliothèque du Vatican étudier les partitions de Marco Marazzoli, un extraordinaire compositeur, collègue de Luigi Rossi, dont je connaissais la musique, parce que les cantates de Marazzoli et Rossi ont voyagé partout en Europe. A Paris, on jouait leurs cantates dans les années 1630-1640, elles étaient vraiment appréciées. On ne pouvait demander que trois livres pour l’après-midi et j’ai commandé ce Palazzo incantato, par curiosité. C’était un vendredi et en lisant cette pièce, je n’en croyais pas mes yeux. Je n’aurais jamais cru qu’il pouvait exister une pièce d’une telle richesse après l’Orfeo de Monteverdi. L’Orfeo, en 1607, c’est vraiment la synthèse, le climax absolu de la Renaissance, une écriture à plusieurs voix avec des sinfonie à cinq parties, des chœurs à sept voix. Mais quand l’opéra devient public en 1637 à Venise, c’est l’économie de moyens qu’on recherche, on monte une pièce dans un théâtre avec cinq, six voire huit musiciens au maximum…

Même pour les opéras de Cavalli ?

Ah oui, pour les opéras de Cavalli, il y avait quatre musiciens, cinq au maximum ! Pourquoi ? Parce qu’à Venise, il fallait que l’opéra soit rentable. Généralement, l’impresario, c’était le compositeur, qui pouvait très bien tomber dans la ruine si le spectacle ne couvrait pas ses frais, avec le coût des décors et les cachets des chanteurs. Cavalli fut lui-même impresario de théâtre à un moment de sa vie et c’est son mariage avec une femme fortunée qui lui permit de monter des opéras avec davantage de moyens ! A Venise, on montait des spectacles pour attirer le public, tandis qu’à Rome c’était exactement le contraire…

A Rome, c’était encore la tradition de l’opéra de cour, comme à Mantoue du temps de l’Orfeo ?

C’est pour cela que je mets en relation le Palazzo incantato de Rossi avec l’Orfeo de Monteverdi et avec les premiers opéras de Peri et de Caccini. On peut dire que c’est le plus grand opéra de cour qui ait été joué en Italie.

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

Mais quand vous avez demandé cette partition à la bibliothèque, j’imagine que vous en aviez entendu parler ou que vous aviez lu quelque chose à son sujet ?

Non, jamais. J’ai demandé des partitions du fonds Chigi. Je savais qu’il y avait là plusieurs partitions très importantes de différents compositeurs. Du lundi au vendredi, j’ai pu avoir une trentaine de pièces, de Marazzoli, de Mazzochi, de Luigi Rossi, de Carissimi, et aussi de Anerio, un polyphoniste du Vatican.

Mais vous étiez très jeune à l’époque, vous l’êtes toujours bien sûr… Vous êtiez alors surtout claveciniste et organiste. Vous vous intéressiez déjà retrouver des partitions inconnues ?

Déjà en 1999, j’avais 23 ans, j’étais resté deux semaines au Portugal pour étudier la musique à la cour de Lisbonne, en lisant des partitions à la cathédrale d’Ajuda et à la Bibliothèque nationale. Découvrir des partitions a toujours été le moteur de ma passion. Aujourd’hui, il y a beaucoup de digitalisation, on peut accéder de chez soi au fonds Chigi du Vatican ! Si j’ai pu réaliser le Prometeo de Draghi, connaître la musique sacrée de Colonna ou découvrir d’autres compositeurs, c’est parce que la bibliothèque de Vienne met ces partitions à notre disposition…

Mais à l’époque, il y a seulement vingt ans, on pouvait avoir entre ses mains des partitions oubliées depuis trois siècles et demi, et j’imagine que découvrir un chef-d’œuvre comme cela, c’était une émotion extraordinaire pour un musicien comme vous…

Je me souviens que j’étais avec un ami romain quand j’ai découvert le Palazzo Incantato et qu’il m’a dit qu’avant de repartir, je devais au moins voir la colonnade du Bernin… C’était la première fois que j’allais à Rome et je n’ai rien vu de la ville. On a passé tout notre temps à la bibliothèque et pour y aller, on ne passe pas forcément par la place St-Pierre. On y allait à moto et je me souviens que je n’avais pas l’esprit à autre chose qu’à la musique ! (Rires) Ce que j’espère maintenant, c’est de pouvoir accéder à la bibliothèque de Saint-Jean-de-Latran et à d’autres églises de Rome, où j’aimerais retrouver peut-être même des intermèdes de Claudio Monteverdi, qui dormiraient là…

Mais ce que je voudrais dire, c’est que, lorsqu’on demande des manuscrits Chigi au Vatican, on tombe sur tout ce que possédait la famille Barberini, qui en 1642 engagea Luigi Rossi comme « famigliare », c’est-à-dire comme employé, ou disons musicien attaché à la maison. Les Barberini étaient alors au sommet de leur puissance, puisque Maffeo Barberini était devenu le pape Urbain VIII en 1623. Rossi avait été pendant vingt ans au service de la famille Borghese. Il était célèbre pour ses cantates, il en a écrit presque trois cent cinquante, dont l’une très fameuse, le Lamento della Regina di Svetia, sur la mort en 1632 du roi Gustave Adolphe II de Suède, qui a été parodiée partout en Europe, notamment à Naples par Francesco Provenzale. J’ai enregistré cette parodie avec Anne-Sofie Von Otter. Et puis en 2005 à Genève, avec Gabriel Garrido, nous avions monté l’Orfeo de Rossi, dans le cadre du Conservatoire.

© Frédéric Mazin

Cet Orfeo, l’autre opéra de Luigi Rossi, c’est Mazarin qui lui en fit commande en 1646 pour en somme introduire l’opéra italien en France… Le premier opéra italien représenté en France, ce fut, je crois, en 1645 La Finta Pazza, de Francesco Sacrati…

…qui avait eu beaucoup de succès à sa création à Venise en 1641 et que nous avons monté à l’Opéra de Dijon en 2019, pour célébrer les 350 ans de l’Opéra de Paris. Mais si Mazarin commande à Rossi un Orfeo, c’est à la suite du succès du Palazzo Incantato de 1642, dont on parla partout en Europe. Mazarin était lui-même romain, et c’était pour lui très important qu’un opéra romain devienne le prototype de l’opéra à la cour de France. Il ne faut pas oublier que le roi Louis XIV, qui n‘avait alors que sept ans, était tombé en amour de la musique et surtout du ballet de la Finta Pazza, dont on garde les dessins à la Bibliothèque nationale, et que c’est peut-être à ce moment-là qu’il décida de devenir danseur, musicien, roi des Arts. D’où l’association avec Lully plus tard, les Plaisirs de l’ile enchantée en 1664, et la naissance de Versailles… L’Orfeo de Rossi va être un énorme succès en France, mais il faut comprendre que tout cela en somme s’inscrit dans la continuité du Palazzo incantato, qui a fait parler de lui par les moyens inédits, et jamais égalés, mis en oeuvre, par la richesse des textures dans l’écriture, à savoir un double orchestre avec plus de quarante musiciens, un triple choeur, à soixante-quinze voix, une chose inimaginable ailleurs…

…mais qui fait penser à la splendeur des offices religieux à Rome…

Oui, la relation avec l’église est très très grande, mais il faut la voir d’un autre point de vue, que les histoires de la musique n’ont peut-être pas repéré et qui me semble très important : 1642, c’est la date de l’Incoronazione di Poppea. Tout le monde le considère comme le premier opéra sur un sujet historique jamais écrit et parle de Pur ti miro, comme du premier duo d’amour qu’on ait composé. Poppea date d’octobre 1642. Or le premier duo d’amour, à ma connaissance, c’est dans le Palazzo incantato qu’on le trouve, créé en février, à peu près huit mois auparavant !

… Pur ti miro, qui soit dit en passant ne serait pas de Monteverdi….

Non. On pense que c’est de Cavalli ou de Ferrari ou de Sacrati. Après avoir créé la Finta Pazza, je suis à peu près sûr que c’est de Sacrati… Il y a dans la Finta Pazza, de 1641, trois ensembles, duos et trio, qui ressemblent au Pur ti miro, créé l’année suivante…

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

L’histoire de l’opéra serait à réécrire en se penchant sur la relation entre Venise et Rome. Par exemple, on sait qu’en 1610 Monteverdi demanda à aller à Rome pour y devenir maître de chapelle du Vatican. On ne répondit jamais à sa lettre, ce que les compositeurs romains de l’époque regrettèrent beaucoup, puisque tous auraient profité de la présence, du prestige, du compositeur le plus admiré de l’époque. Il composa les Vespro della Beata Vergine et une messe dans l’esprit de Palestrina, sans recevoir de réponse pour autant. J’ai le sentiment que Mazzocchi, Marazzoli ou Rossi auraient bien aimé que le vieux Monteverdi, qui avait trente ans de plus qu’eux, les rejoigne. Mais en l’occurrence, c’est Venise, qui voulait toujours avoir les meilleurs artistes, qui gagna la partie et Monteverdi devint vénitien.

Pour revenir au Palazzo Incantato, les échos en furent tels qu’ils arrivèrent à Venise. L’opéra de Luigi Rossi éclipsa presque tout ce qui existait par sa grandeur, ses décors, ses ballets, sa musique et par ses moyens ! Monteverdi, toute sa vie, aurait aimé avoir les moyens que Rossi avait à Rome ! C’est ce qui me fait penser, et j’en ai pris conscience tout récemment, que le choix de L’Incoronazione di Poppea est une réponse de Monteverdi et de Busenello, son librettiste, aux fastes du Palazzo Incantato ! Dans ce livret, je crois voir Venise critiquant Rome pour son luxe et son immoralité. De plus, l’Incoronazione met en scène des personnages historiques, même si bien sûr les dieux romains sont toujours là. Or Il Palazzo non plus ne fait pas appel à la mythologie ancienne, mais bien plutôt à la nouvelle mythologie italienne, celle inventée par l’Arioste. Notre cher Borges disait que s’il fallait garder quatre livres, il y aurait parmi eux l’Orlando furioso !

Mais ce que je vois plus que jamais aujourd’hui, c’est que les deux pièces, Il Palazzo Incantato et l’Incoronazione, sont vraiment unies. Le duo final, Pur ti miro, est en relation avec le duo d’amour du Palazzo, qui a tellement fait parler de lui partout en Italie. C’est étrange de penser qu’avant 1642 le duo d’amour n’existait pas ! Mais justement, il y a encore une chose que j’ai découverte, et je reviens là à votre remarque sur le lien entre l’opéra et l’église, c’est que Francesco Barberini, commanditaire de Rossi, exigea que ce duo d’amour du Palazzo qui ouvrait le troisième acte, soit chanté par une femme et un homme !

Chose invraisemblable à Rome, où les rôles féminins étaient tenus par des castrats ?

Oui ! Il n’empêche, Barberini exigea que ce duo, et lui seul, soit chanté par une femme et un homme. En somme, il dit « Basta ! C’est ma famille qui a passé commande de ce spectacle, je veux une femme ! » Mais, même s’il était neveu du pape Urbain VIII, même s’il était lui-même cardinal, ce fut impossible. Est-ce les chanteurs qui refusèrent, est-ce le poids des convenances, on ne sait. De surcroît, ce duo d’amour, même chanté avec un castrat, fit un scandale tel dans Rome, qu’on dut le supprimer. Et Francesco Barberini en fut tellement ulcéré qu’il mit fin aux représentations qui avaient lieu au théâtre implanté dans le palais familial.

Ce qu’on pourrait ajouter, c’est que le librettiste était à la fois homme de lettres et homme d’Eglise, Giulio Rospigliosi, librettiste auparavant du Sant’Alessio de Landi, qui plus tard fut également cardinal, et enfin pape en 1667 sous le nom de Clément IX.

…et c’est lui qui, devenu pape, fit rouvrir des théâtres d’opéra qui avaient été fermés à Rome depuis le Palazzo incantato. Après la fin du règne d’Urbain VIII Barberini, les papes qui lui succédèrent, Pamphili, Chigi, maintinrent fermés les théâtres.

Ce qui veut dire que depuis 1644 jusqu’à 1667 environ, il n’y eut plus d’opéra représenté à Rome ?

Exactement. Mais on peut imaginer que si ce duo avait été chanté avec une femme, le scandale aurait été encore pire.

On était dans la capitale de la chrétienté, et il faut se rappeler que les chantres de la Chapelle Sixtine étaient des castrats…

Et d’ailleurs parmi les créateurs du Palazzo incantato, il y avait des chantres de la Chapelle Sixtine ! On le sait puisqu’on connait les noms de toute la distribution. Par exemple, si le rôle de Bradamante est si important et assez disproportionné par rapport aux autres, c’est que son créateur, le castrat Marcantonio Pascalino, était très ami avec Luigi Rossi ! Tous les rôles féminins étaient tenus par des castrats, sopranos ou mezzos. Ruggiero est un ténor, Astolfo aussi, Orlando est un baryton,… Et puis ensuite il y a toutes les basses pour les chevaliers errants et les rois, comme Gradasso, Sacripante ou Mandricardo, ce sont des basses vraiment profondes. Quant à Atlante, c’est un ténor, mais le personnage prend différentes formes : à un moment il devient un géant, et c’est une basse, qui reprend le rôle (rires). Et à côté de ce Gigante, il y a une personne de petite taille, comme on dit, nommé Nano ! Et c’est typique du comique de commedia dell’arte qu’il y a aussi dans cette pièce, puisque c’est Rome, et non pas Venise, qui introduit pour la première fois des scènes comiques à l’opéra. Il y a également des bergamasques qui représentent l’apport d’une musique populaire dans cet opéra de cour.

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

Je crois qu’une des autres particularités de cette partition est que Rossi indique absolument tout, non seulement l’orchestration, mais aussi les vocalises, les ornements, les cadences pour les chanteurs et qu’il ne laisse pas de place à l’improvisation. Tout est verrouillé.

C’est ce qui est formidable, oui. Dès le prologue par exemple, on a un orchestre à sept voix, ce qui est inouï. Il y a un consort de sept instruments pour accompagner la Peinture, qui est l’une des allégories de ce prologue. Et ensuite, on a cette extraordinaire écriture à triple chœur, entremêlée à des instruments, on a aussi par exemple des ensembles comme celui des Nymphes qui est écrit à six voix. En général, tout va par trois, les trois Grâces, sans parler des trois Nornes de Wagner, mais à Dijon nous aurons carrément douze nymphes ! Cette richesse de six voix aiguës, c’est inouï ! Et même pas imaginé auparavant par Claudio Monteverdi !

Tout ce que Rossi réalise comme ornements, je ne l’ai jamais vu ailleurs dans l’opéra du XVIIe siècle. Il écrit absolument tout ! Ce qui veut dire que les affects sont intrinsèques à la partition. Généralement, pour les Italiens, les affects sont extrinsèques, donc il y a une note écrite et on peut improviser autour d’elle. Ici, tout est noté. Pourquoi ? A mon sens, parce que Rossi sait très bien qu’il est en train d’écrire une œuvre d’une importance capitale, et qu’il voudrait faire éditer, comme Monteverdi a fait éditer son Orfeo. Rossi veut entrer dans l’Histoire, comme Monteverdi. C’est une grande différence avec tous les opéras qui vont suivre, notamment à Venise. Pour les opéras de Cavalli, heureusement que sa femme a tout copié, sinon tout aurait été perdu, et il n’en resterait rien. La musique était considérée comme un élément aussi éphémère que les décors, les costumes ou les machineries. Ici, on voit que Rossi veut s’inscrire dans l’histoire du développement du genre opéra, faire partie de cette tradition commencée par Peri, Caccini, qui sont des Romains à l’origine, et magnifiée par Monteverdi. D’ailleurs, chose étonnante et peu connue, en 1628 à Rome Monteverdi a écrit des intermèdes pour une pièce intitulée Il castello incantato di Atlante ! Je suis absolument sûr que cette partition se trouve actuellement dans un palais romain et c’est mon prochain objectif ! (Rires).

Mais alors, finalement, est-ce qu’il a réussi à le faire éditer, son chef-d’œuvre ? Ce que vous avez eu entre les mains au Vatican, c’était un imprimé ou un manuscrit ?

C’était un manuscrit. Rossi a manqué son but, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du scandale, peut-être parce qu’un nouveau pape, Innocent X Pamphili, avait été élu. En tout cas la copie du Vatican a été faite par un des meilleurs copistes de Rome. C’est d’une beauté absolue. Tout est parfait, sans la moindre petite erreur.

L’œuvre est conçue comme une sorte de Ring baroque à partir du chant XII de l’Orlando furioso. Et je pense que le Ring wagnérien doit beaucoup à l’Arioste. L’anneau d’Angélique est partout dans l’Orlando furioso, comme celui des Nibelungen est partout dans la Tétralogie. De plus, la structure du Palazzo incantato, un prologue suivi de trois actes, sept heures de spectacle avec les ballets entiers, correspond à l’architecture du Ring, un prologue suivi de trois journées, d’une durée de quinze ou seize heures. Il faut remarquer que Rossi n’intitule par son opéra « dramma musicale », mais « azione teatrale ». C’est la première fois que la formule apparaît, bien avant le Songe de Scipion de Mozart ou l’Orfeo ed Euridice de Gluck. Donc Rossi ne mentionne pas la musique. Ce qui l’intéresse, c’est l’œuvre d’art totale. Et déjà le prologue installe cela : on y voit la Peinture en train d’achever le tableau d’un fleuve être interrompue par la Musique et la Poésie, qui lui disent « On ne sait même pas de quoi on va parler, et toi, tu continues à peindre… », le ton de la discussion monte jusqu’au moment où la Magie survient et dit « Faites-moi confiance, c’est moi qui dois choisir le sujet de l’opéra, c’est moi qui vous permettrai d’entrer dans un autre monde et je vais choisir l’histoire du château d’Atlante »…

C’est une construction en abîme, une œuvre à l’intérieur d’une œuvre…

C’est pour cela que je faisais la comparaison avec le Ring. Chacun des trois actes est un opéra en lui-même. Quand j’arrive à la fin du premier acte, au bout d’une heure quarante, je me dis qu’il y a encore le deuxième et le troisième….. (Rires)

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

Mais alors, Leonardo, pour le dire d’un mot, la musique de cet opéra, est-ce qu’elle est belle ?

Ah oui ! (Rires) C’est simplement hallucinant. Ce qui est pour moi formidable, c’est l’héritage immense de Caccini, l’inventeur du recitar cantando, à quoi s’ajoute l’admiration éperdue de Rossi pour Monteverdi. L’un des plus beaux manuscrits qu’on conserve à Rome du fameux Lamento d’Ariana de Monteverdi est de la main de Luigi Rossi. Monteverdi était présent partout, objet d’une admiration immense, donc son influence est très grande. Mais à cela s’ajoute l’arioso qui est une invention romaine, qu’on appelle aussi mezz’aria, une création de Mazzocchi. Qu’est-ce que c’est que l’arioso ? C’est un récitatif qui contient une mélodie. Et c’est quelque chose que les Français vont adorer et qui fera à Paris le succès des cantates de Rossi qu’on chantera dans les salons.

Est-ce qu’on peut faire une analogie entre ces ariosos et les récitatifs accompagnés de Mozart par exemple ?

Ce sont des récitatifs cantabile, c’est à dire qu’on y trouve une mélodie reconnaissable, dont on peut suivre la métrique particulière. Les récitatifs accompagnés de Mozart pourraient en être des équivalents, parce que ce sont des récitatifs mesurés. Cela commence à Rome autour de 1626, avec une pièce intitulée La Catena d’Adone de Mazzocchi qui a été très critiquée notamment par Sigismondo d’India, parce que c’était un récitatif qui s’éloignait du parlando : « Il chante tout le temps », disait-il…

C’était du cantar recitando, plutôt que du recitar cantando…

Exactement ! Et Sigismondo, le plus grand disciple de la tradition monteverdienne, n’aimait pas ça !

Si je comprends bien, le recitar cantando ce serait Florence ou Mantoue, tandis que le cantar recitando, ce serait Rome ?

Sans aucun doute. Et c’est cela qu’aimera la France. Pourquoi ? Parce que, si elle ne comprend pas le texte, elle aime bien s’attacher à une mélodie. C’est ce que Lully va prendre en compte, il va sentir que les Français ont besoin d’une métrique. Il va prendre le savoir-faire de l’Italie, le recitar cantando, mais il y ajoutera la mesure, et de la sorte il inventera l’opéra français. C’est un Italien qui va faire cela. Lully connait très bien les œuvres de Luigi Rossi et d’une certaine façon, la mélodie de Lully est une mélodie héritée de Rossi plutôt que des Vénitiens.

Autrement dit, la tragédie lyrique à la française s’enracine chez Rossi ?

C’est évident ! Et, je le disais tout-à-l’heure, le premier acte du Palazzo Incantato dure avec le Prologue une heure et quarante minutes ! Et pourtant on ne voit pas passer le temps. Parce qu’on est conduit par une ligne parfaite du début à la fin et par une action théâtrale. On a le témoignage d’un Français qui a assisté à la création et qui dit que les acteurs parlent : c’est comme s’ils parlaient sur des notes, on comprend absolument tout, mais il y a toujours une belle mélodie…

…une trame orchestrale en dessous… On pourrait continuer le parallèle avec Wagner….

Ah, bien sûr ! De toutes façons, le leitmotiv a été inventé par Monteverdi ! Dès l’Orfeo, il y a des leitmotive. De même que, dès l’Orfeo, il y a des airs da capo, qui ne sont pas une invention napolitaine comme on le dit ! En tout cas, ce qu’on voit dans Il Palazzo, c’est que Luigi Rossi utilise tout son savoir-faire de compositeur de cantates et de polyphoniste puisqu’il ne faut pas oublier qu’il avait été élève à Naples de Jean de Macque, qui était un franco-flamand. Luigi Rossi utilise sans cesse la polyphonie comme conductrice de l’œuvre, exactement comme le fait Monteverdi dans son Orfeo.

Et puis il faut toujours en revenir à la richesse extraordinaire des moyens que Francesco Barberini offre à Rossi. Cavalli n’aura qu’une seule fois un mécène aussi fastueux, ce sera lors du mariage de Louis XIV, il pourra monter l’Ercole amante, dans l’énorme salle des Machines des Tuileries, mais ce sera vingt ans plus tard, en 1662.

J’aimerais bien qu’un musicologue s’intéresse au Palazzo Incantato, pour en décrire toute l’importance dans l’histoire de l’opéra. Imaginez qu’il n’y en a pas d’édition moderne et que nous avons dû pour Dijon transcrire le manuscrit. Monteverdi a été édité dès le début du vingtième siècle, si cela avait été le cas pour Rossi, si les éditeurs allemands s’en étaient occupés, il y a longtemps que cet opéra aurait été représenté. C’est une grande tristesse pour moi que les éditeurs italiens aient négligé une telle œuvre.

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

Il y a une phrase de Respigliosi, le librettiste, que je trouve merveilleuse, il écrit : « Le Palais ici représenté est une image de la vie humaine, dans laquelle vont les hommes, pour la plupart anxieux de rechercher cette félicité que rarement ou jamais ils ne parviennent à trouver. Le Mage Atlante représente le Monde, qui de mille manières séduit et trompe ».

Oui, c’est une phrase d’une intelligence extraordinaire, mais d’une certaine façon Rospigliosi fait là un hommage à l’Arioste, à son imagination, à cette invention d’un palais enchanté qui représente tout ce que l’homme aimerait atteindre.

Mais ça montre qu’il a lu l’Arioste en profondeur, qu’il est allé au-delà du pittoresque ou de l’anecdote, qu’il a compris la mélancolie du poème…

Absolument. Je pourrais prendre un exemple : à un moment, il y a deux nymphes qui veulent sortir du Palais, et Atlante leur dit : « OK, je vous laisse partir, mais vous devez savoir que jamais plus vous ne ressentirez de désir, ni d’amour », et cela signifie beaucoup de choses. Cela veut dire que toutes les personnes qui entrent au Palais portent vraiment en elles un grand désir, un rêve, une grande colère, quelque chose qu’elles recherchent. Autrement dit, qu’elles ont un mouvement de vie, une pulsion. Les personnes sans aucune pulsion n’entrent pas au Palais, et Atlante sait très bien que tous les êtres humains aspirent à avoir une telle pulsion, et donc veulent entrer dans le Palais. Ce Palais est à l’image de la vie humaine, il contient tous les hommes qui sont conduits par leurs rêves, leurs affects.

Un jour, pendant une répétition, j’ai eu la pensée, la nostalgie de Don Quichotte, et j’ai commencé à y réfléchir… Atlante, quand il n’a plus son château, qu’il fait disparaitre à la fin du troisième acte, Atlante à mon avis devient Don Quichotte. Il n’a plus d’armure… Quand il rencontre des moulins, il pense que ce sont des géants. Quand il voit une dame par terre, il croit que c’est une princesse, Bradamante… Dans le texte de Cervantes, il y a des phrases en italien issues de l’Orlando furioso, dites par Don Quichotte ou d’autres personnages, et tout le récit chevaleresque est un hommage à l’Arioste. D’ailleurs Lope de Vega, Quevedo, Góngora ont tous fait des hommages à l’Orlando furioso.

Et Rospigliosi, à un moment de sa carrière de prélat, est nonce apostolique à Madrid, et il se nourrit de la littérature du Siècle d’Or espagnol…

Autre chose encore : c’est la première fois dans l’histoire de la littérature qu’une femme a le contrôle de la narration et de l’action. Bradamante, Angelica ou Marfisa sont des guerrières, des femmes qui manipulent, qui aiment sans limites et qui se laissent emporter par le désir. Angélique avec une nonchalance stupéfiante passe d’un homme à l’autre… On est loin de l’amour courtois des troubadours provençaux et de la Beatrice de Dante… Bradamante décide tout, c’est elle qui convainc Atlante de créer un palais où les gens seront tous confinés, où même ceux qui s’aiment n’auront pas le droit de se retrouver.

Il y a une phrase de Laurent Joyeux, le directeur de l’Opéra de Dijon, que je trouve très juste dans sa brièveté, il dit : « Ce sont des cœurs errants enfermés ».

Oui, et c’est ce qu’on est en train de vivre en ce moment dans le monde, non ? Le Palazzo fait écho à notre situation à tous, et on l’a ressenti pendant toutes les répétitions. Pour nous, le Palazzo, c’était cet auditorium où nous étions enfermés, isolés du monde. Quand nous venions le matin, nous traversions une ville déserte, et le soir on rentrait chez soi en passant dans des rues vides… C’est vrai que ce sont des cœurs errants, qui veulent atteindre la félicité, qui est leur moteur, et ils n’y arrivent jamais. C’est une image de la vie, ce palais, et le génie de l’Arioste, c’est de l’avoir imaginé. C’est pour ça que j’en reviens toujours à lui. Et ce que je trouve très intéressant et très beau, c’est que toute l’Italie connaissait cette nouvelle mythologie, celle de l’Arioste, qui remplaçait la mythologie romaine, tout le monde connaissait tous les personnages et les relations entre eux. Jorge Luis Borges a fait un très long poème où il fait la synthèse de l’Orlando furioso. Et je me suis demandé s’il n’avait pas trouvé l’idée de l’Aleph dans l’Arioste. Le Palazzo, c’est une sorte de trou noir où tous se rencontrent, c’est un Aleph à la Borges ! (Rires)

© Gilles Abegg Opéra de Dijon

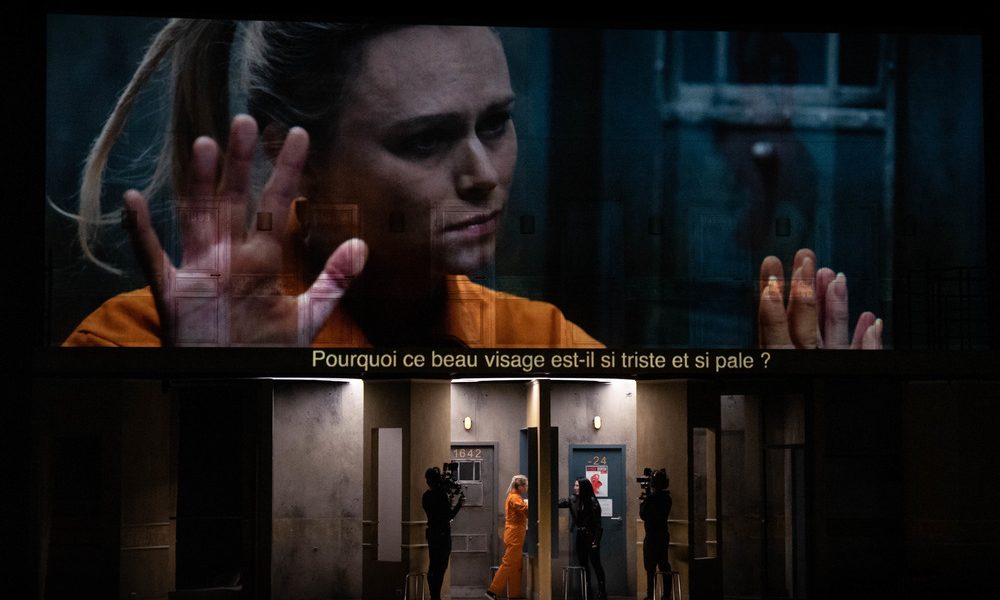

Je crois que la mise en scène de Fabrice Murgia se déroule dans un lieu labyrinthique, qui peu à peu se déconstruit, peuplé d’une foule de chanteurs, de danseurs, de figurants, sous l’œil de caméras vidéos qui filment tout cela et dont on voit les images sur un écran au-dessus du décor. C’est une figuration de notre monde contemporain en somme. Et de surcroît les précautions sanitaires actuelles et l’absence du public font que le spectacle fera l’objet d’une captation et d’une diffusion en streaming à partir du 11 décembre, la date initialement prévue pour la première.

Oui, c’est un enjeu très important pour nous qu’il y ait une trace de cette création mondiale et une mémoire de ce que nous avons accompli depuis plusieurs mois. L’Opéra de Dijon nous a donné la possibilité de réaliser ce travail, qui préfigure les représentations que nous donnerons l’année prochaine à Nancy et à Versailles. Ne pas avoir de public est devenu depuis le mois de mars presque quelque chose de normal, mais nous sommes à l’intérieur en sachant qu’il y a à l’extérieur un public qui nous attend.

Justement, Leonardo, j’ai vu plusieurs des concerts que vous avez donnés pendant la période de sortie du confinement, à Ambronay ou à Genève, et à chaque fois je vous ai vu à la fin vous adresser au public pour lui dire combien sa présence était importante, que nous avions tous traversé une longue période de silence, où ce qui vous avait le plus manqué, c’était la respiration du public, que ce public, c’était votre respiration…

Et la respiration du public va nous manquer bien sûr. Mais en l’occurrence, cette pièce est une métaphore de ce que nous sommes en train de vivre. C’est presque une douleur devenue œuvre d’art, comme si le poète et le compositeur avaient imaginé que cette pièce serait jouée aujourd’hui. On est en train de parler de ce qui nous arrive ! Je dirais même que c’est l’absence du public qui donne du sens à cette pièce où l’on voit des personnages se cogner les uns aux autres dans un lieu confiné. Vous n’imaginez pas quelle douleur c’est à la fin de chaque acte de ne pas entendre le public applaudir et se joindre à ce qui se passe sur scène. Ce qui m’est resté des Indes galantes à Bastille, c’est l’ovation interminable après les Sauvages, qui nous empêchait presque de continuer ! Evidemment que ce sera très dur ici de nous applaudir nous-mêmes !

Bien sûr que c’est d’une grande tristesse, mais l’œuvre elle-même parle de ça, c’est vraiment la métaphore de nos vies, et c’est là que se situe la catharsis. L’œuvre parle d’un palais qui enferme les gens, les rêves, les vies et les relations entre les gens. C’est notre vie actuelle que nous mettons en scène dans cette pièce inconnue vieille de trois siècles et demi ! Peut-être que l’Arioste a été inspiré par les pestes successives en Italie à son époque, pour inventer cet endroit où les êtres humains n’arrivent pas à se parler. Alors bien sûr que c’est pour nous une grande douleur, mais nous y trouvons la possibilité de crier !

Ce qui est paradoxal, c’est d’avoir pu monter ce spectacle énorme dans cette période-là, c’était la pièce la moins faite pour être montée dans une période où tout est difficile ! Et on dit merci à la vie pour cela ! Ce sera très dur de sortir de ce palais enchanté après la captation du 5 décembre, parce que c’est un monde de beauté. C’est une métaphore de la vie, mais aussi de la vie d’un artiste : on nous applaudit, on nous félicite, on nous admire, on nous dit des belles choses, et ensuite il y a la vie réelle, on est au lit, dans le noir, seul, et là on n’a rien, comme tous les êtres humains. Ce palais, c’est la métaphore de cette solitude. C’est toute la différence entre l’Orlando furioso et Don Quichotte : Don Quichotte déambule en Espagne, en ayant peut-être vécu toutes les histoires chevaleresques d’Orlando dont il se souvient. Qui peut dire si Don Quichotte est fou ou pas ? Il est simplement l’incarnation des rêves des hommes, parce que nous tous sommes Don Quichotte, nous tous rêvons sur des choses qui ne sont pas vraies. Ce palais enchanté est d’une certaine façon notre imagination. Parfois cette imagination devient réalité, et c’est dans l’œuvre d’art que cela se réalise.

© Frédéric Mazin

Justement, Leonardo, j’ai évoqué tout au début le texte que vous aviez écrit sur votre page Facebook au lendemain de la première lecture de la partition. Il y avait une deuxième partie à ce texte, que je voudrais citer ici, si vous voulez bien :

Je crois qu’être Artiste n’est pas un choix, c’est le devenir d’un miracle intime, secret, immémorable destin dans la vie d’un être humain, fragile offrande au souffle de la vie, désir volontaire pour faire face à la mort et au temps. La désolation que nous provoque aujourd’hui la douleur du monde, la souffrance des malades et des morts qui nous entourent, pourront seulement trouver leur voix dans l’Art, soit aujourd’hui, demain ou encore plus tard, mais n’oublions pas que seulement l’Art se chargera une fois de plus, le moment venu, de faire la synthèse de notre existence. L’Art a toujours trouvé le chemin pour vivre parce que l’Art c’est nous. Si nous, êtres humains, sommes essentiels, l’Art l’est aussi. Sachons-le, tous, les artistes, on attend le moment de pouvoir à nouveau vous offrir notre souffle à cœur ouvert. N’oubliez pas que vous, public, vous êtes notre respiration. Les blessures de ces jours trouveront bientôt une voix dans tous les théâtres du monde, musique et poésie seront le corps envahissant de la mémoire de nos jours et des êtres qui aujourd’hui ne sont plus parmi nous. On pourra à nouveau crier avec douceur sur une scène, pleurer, gémir, mourir et renaître, caresser, embrasser, aimer.

J’imagine qu’après un mois de répétition vous le pensez encore plus…

Plus, plus, beaucoup plus… Ça me donne presque envie de verser quelques larmes. Je suis très ému, vraiment. C’est une souffrance très grande, cette année, pour nous artistes. J’ai beaucoup d’amis qui n’arrivent pas à payer leur loyer et à remplir le frigo, et on doit être derrière eux. C’est trop dur, trop dur. Avec Cappella Mediterranea, on a essayé de faire tout notre possible pour qu’aucun de nos musiciens ne puisse tomber dans la précarité. Je dois dire que je suis très admiratif de la France, parce que mes amis italiens, espagnols, sans parler des Anglais, des Américains, n’ont rien, n’ont rien. La France nous a donné des indemnisations, les théâtres nous ont soutenu jusqu’à la dernière minute. C’est le pays des Arts. C’est difficile pour les Français de le dire, mais moi je puis me le permettre parce que je suis étranger. Je suis vraiment très admiratif de ce système. On était en train de faire Alcina à l’Opéra de Nancy, on a dû s’arrêter après la première représentation, mais on a payé aux musiciens cent pour cent des représentations. Cela est unique. Ce sont des décisions des directeurs d’opéra, qui montrent à quel point la France respecte ses artistes.

Et je voudrais dire à quel point je suis reconnaissant à Laurent Joyeux, le directeur de l’Opéra de Dijon, d’avoir maintenu la production du Palazzo incantato coûte que coûte. C’est la dernière de son mandat ici, lui qui pendant toutes ces années a soutenu aussi bien la création du vingtième siècle que le répertoire baroque. C’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’admiration et d’amitié. Je sais qu’en France on pense avec raison que c’est seulement la critique qui fait bouger les choses, mais quand il y a des choses bonnes il faut les dire.

Aujourd’hui je suis très ému aussi, parce qu’on se rend compte que, quand tout cela sera fini, ce sera à nous artistes de provoquer la catharsis pour que tous les gens puissent comprendre de manière rationnelle tout ce qu’on aura vécu cette année. Je pense que ce confinement a permis de redéfinir les émotions humaines. On s’est vus tous devant le miroir, et on a dû dire qui on est. On a dû mettre nos rêves dans une petite boîte et dire « Bon, ce sera pour plus tard ». Est-ce que c’est bien ou non, on ne le sait pas. Mais on a dû arrêter le monde. C’était une chanson de mon père quand j’étais petit. Il n’était pas beaucoup avec moi, alors quand il me voyait derrière la fenêtre en train de l’attendre, il m’a fait une chanson qui s’appelle Paremos el mundo, Arrêtons le monde, et cette chanson me fait penser à ce qu’on a vécu. On a pris conscience de ce qui comptait vraiment, beaucoup de personnes ont pu se rencontrer et voir qui était vraiment à côté d’elles, qui comptait vraiment, la famille, les amis, ceux qui étaient là. Cette redéfinition des émotions humaines a pu mettre l’art au centre, le besoin d’art des êtres humains, pas seulement les images ou les enregistrements, mais l’art vivant, la sensation de partager l’art pour exister. C’était indispensable de le ressentir comme un besoin. Je pense qu’on est en train de le vivre, et de cela je suis content, à l’intérieur. On a besoin du contact humain. Ce n’est pas mesurable par les scientifiques, ce que provoque la relation entre deux êtres humains. Le Palais enchanté veut arrêter le monde d’une manière artificielle, pour que Ruggiero et Bradamante ne puissent pas se marier. Atlante veut arrêter le cours du temps. C’est cela qu’on est en train de vivre, le cours du temps semble être arrêté, mais c’est seulement une illusion. Cette période nous a permis de comprendre qu’il y a beaucoup de richesse autour de nous. C’est peut-être une utopie de ma part, mais il me semble qu’on aura compris que ce qui nous fait vivre en réalité, ce ne sont pas de grandes choses, ce sont de petites choses, mais essentielles. On a été confrontés à un miroir, on a été confrontés à ce Palais enchanté qu’aura été l’année 2020….

© Droits réservés