L’opposition lumière et ténèbres, autrement dit bien et mal, ou Dieu et le diable, que l’on peut lire dans le Faust de Goethe obsédait Arrigo Boito bien avant qu’il n’en fasse le thème de son opéra Mefistofele en 1868. Cinq ans plus tôt, dans un recueil de poèmes, il avait appelé l’un d’eux Dualisme, un texte qui contient déjà les thèmes que le jeune homme développera à foison dans l’opéra, dans une logorrhée fatale à l’œuvre lors de sa création. Aujourd’hui, nous connaissons la version révisée, c’est-à-dire amputée sévèrement par le compositeur en 1875. Considérée comme définitive, elle a conquis les scènes grâce à de grands interprètes du rôle-titre, mais il serait excessif de dire que l’œuvre fait partie de celles qui attirent infailliblement le public. Aussi commencerons-nous ce compte-rendu par un hommage à Jean-Louis Grinda pour avoir osé ce choix aventureux mais pertinent, à en juger par la réponse des spectateurs : venus en masse à Orange ils ont fait un triomphe à la première de Mefistofele.

On savait pouvoir compter sur le savoir-faire et l’expérience de Jean-Louis Grinda, qui avait déjà mis en scène Mefistofele à Monte-Carlo, pour s’adapter aux nécessités de la scène du théâtre antique. Aux décors, qu’il a confiés à Rudy Sabounghi, celui-ci renonce à des installations représentant les lieux divers prévus par le livret. C’est aux vidéos de Julien Soulier qu’il reviendra ponctuellement de les évoquer – mais non de les illustrer – et elles viendront seconder, en images rayonnantes, plusieurs sommets musicaux. Des praticables mobiles et de pseudo colonnes antiques serviront de support aux phalanges célestes ou de promontoire pour Mefistofele dominant ses troupes infernales. Ce dispositif minimal est complété par des accessoires qui surgissent de la coulisse avant d’y retourner, le temps d’une scène. Ainsi le temps nécessaire aux changements de lieu est-il réduit au maximum, et si le précipité entre le prologue et le premier acte nous semble long, sa durée relève en fait de la prouesse car la foule des artistes des chœurs – plus de cent-quarante – a abandonné l’uniforme immaculé des brigades célestes pour revêtir les costumes bariolés imaginés par Buki Shiff pour la fête de Pâques, bien proches de la fantaisie débridée d’un carnaval. D’autres costumes « domino » illustrent la notion de dualisme, et leur nombre crée de belles images dans la scène du sabbat de l’acte II.

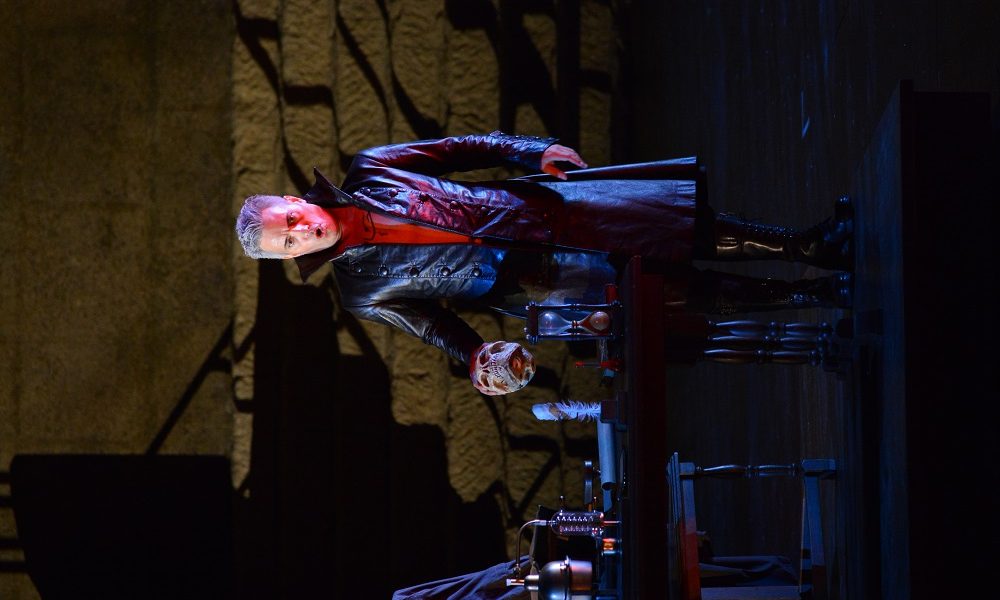

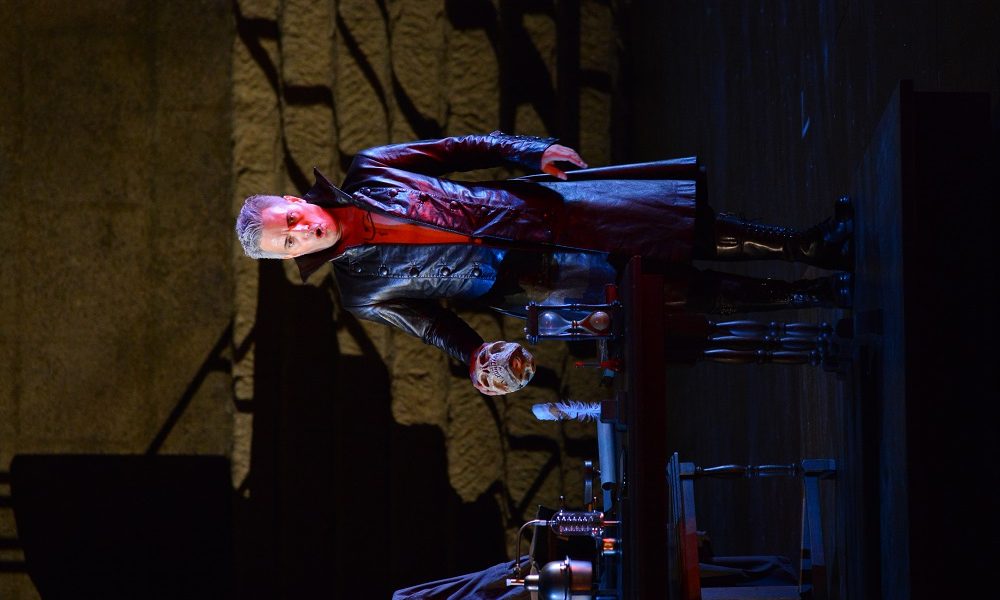

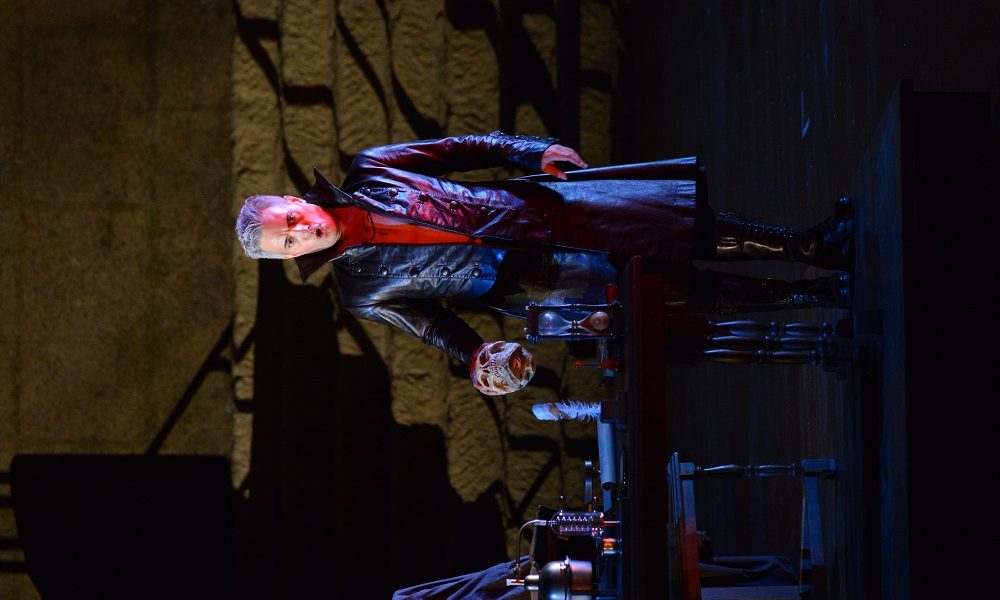

Tout cela, nombre, costumes, effets visuels, lumières (Laurent Castaingt) relève d’une esthétique « grand spectacle » bien assortie aux restes du gigantisme de l’œuvre. Il n’est jusqu’au manteau magique utilisé par Mefistofele pour emporter Faust qui n’y participe, ici sous la forme d’une nacelle s’élevant dans les airs devant le Mur. Las, une bévue au contrôle technique, et la nacelle s’immobilise, repart vers le haut mais se cabre, mettant à l’épreuve ses occupants, contraints de faire contrepoids, et les nerfs du public. La musique s’est arrêtée, et cela dure, se répète, et l’inquiétude monte…Ce diable d’Erwin Schrott plaisante, vivement applaudi, le directeur des Chorégies s’avance et va faire une annonce, quand l’équilibre semble rétabli et la nacelle redescend lentement sur le plateau. Margherita est apparue et la rencontre avec Faust-Enrico a lieu sur le praticable qui cerne l’orchestre. A l’arrière, l’interprète de Mefistofele regarde la nacelle qui s’élève à nouveau, et ses mimiques divertissent une bonne partie du public, ruinant l’effet de la scène.

Faust et Margherita (Jean-François Borras et Béatrice Uria-Monzon) © philippe-gromelle

On touche là au point d’achoppement, pour nous, du spectacle. Qu’ Erwin Schrott ait présence, aplomb scénique et vocal, c’est une chose entendue, encore que ses graves les plus graves soient peu sonores. Mais son interprétation théâtrale, loin de nous convaincre, affaiblit pour nous l’impact dramatique qu’un Samuel Ramey, par exemple, lui donnait. On pourrait admettre cette option d’un Mefistofele désinvolte, dans la mesure où cette situation où il défie « le Vieux » ainsi qu’il désigne Dieu, n’est au fond qu’une répétition de plus de leur antagonisme éternel. Mais elle nous paraît peu pertinente, voire paresseuse, car elle prive le personnage de la tension née de son espoir toujours renaissant de l’emporter, moteur de ses assauts renouvelés, noyau de son être et de sa malédiction. Du coup, le drame perd de son intensité et de son caractère fatal. L’œuvre s’en trouve, pour nous, affadie.

Autre faiblesse, peut-être celle d’un soir, le vibrato permanent qui affecte la voix de Béatrice Uria-Monzon dans le rôle de Margherita, au deuxième acte, alors qu’elle le contrôlera bien mieux ensuite ainsi que dans le rôle d’Elena. Etait-il judicieux de l’amener à chanter souvent sur le praticable devant les gradins ? Plus d’une fois la voix disparaît dans la densité de l’orchestre, alors que devant le mur elle prend toute sa résonance. La remarque est d’ailleurs valable pour les autres solistes : le quatuor de l’acte deux y perd beaucoup. Cela pénalise Marie-Ange Todorovitch, ici Dame Marthe encore verte et portée sur la chose, et aussi Jean-François Borras. Par bonheur pour nous, le rôle de Faust est assez riche pour lui permettre de déployer toutes les ressources d’une voix bien timbrée sur toute son étendue et assez maîtrisée pour passer de la retenue à l’exaltation en restant souple et vibrante. Reinaldo Macias chante Wagner et Nereo avec probité et les quelques phrases de Pantalis permettent à Valentine Lemercier de faire apprécier son timbre et sa projection.

Nulle faiblesse en revanche dans les chœurs, dont la coordination est assurée par Stefano Visconti, qui dirige celui de l’opéra de Monte-Carlo. Longtemps en charge de ceux du festival Puccini de Torre del Lago, actuellement au festival de Sanxay, il a la maîtrise des grands ensembles et des organisations complexes. On devine le travail de préparation accompli par chaque groupe à la qualité du résultat, dont l’acoustique du lieu et la spatialisation exaltent l’homogénéité et la cohésion dans la diversité, à toutes les étapes, le prologue et l’épilogue laissant évidemment les empreintes les plus profondes.

Mais puisque nous en sommes à distribuer des lauriers, tressons une couronne pour Natalie Stutzmann, dont la direction musicale a soulevé l’enthousiasme. Pas un instant elle ne relâche la ligne de son parcours : tout y est d’une fermeté et d’une clarté qui trouvent une réponse adéquate dans le jeu des musiciens. Aucune nuance n’a échappé à sa lecture, et l’orchestre les restitue, révélant Boito témoin de son époque, de Berlioz à Rossini, et précurseur de nombre d’Italiens, de Puccini à Mascagni. Le son peut devenir dense, il ne cesse pas d’être transparent, et ce sont des foules de détails qui saisissent tandis que le mouvement nous emporte. Entre finesse et énergie, la direction de Natalie Stutzmann, fruit d’une maturation méditée et d’une compréhension profonde des enjeux, est un travail d’orfèvre ! On rêve aux hauteurs atteintes avec un diable plus engagé !