« Levez-vous et prenez vos rangs / Pour venir voir les chiens savants ! » Comme le rappellent ces vers tirés de La Périchole, pour les personnages des œuvres d’Offenbach, la concurrence est rude, pour les artistes, de la part des « animaux non-humains ». Il n’est pas rare, en effet, que quadrupèdes et volatiles supplantent notre espèce dans les partitions offenbachiennes. De là à conclure que le monde n’est qu’une vaste ménagerie…

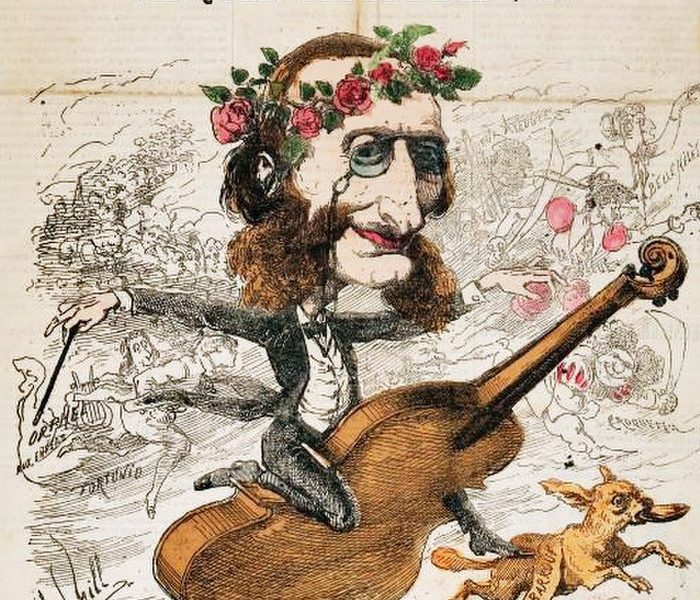

Offenbach, ce drôle d’animal

Comme en atteste un célèbre portrait où on le voit composer dans son bureau, Offenbach aimait les chiens, les lévriers en particulier : en 1870, son animal de compagnie s’appelait Boum, et en 1880, Kleinzach. A en croire le tout premier article que lui consacra Le Figaro, le journal fondé par son ami Villemessant vers l’époque où ouvrit le théâtre des Bouffes-Parisiens, le compositeur n’eut pas toujours des relations simples avec les animaux. Le 6 août 1854, le quotidien crut spirituel de publier l’anecdote suivante : Offenbach séjournant chez son librettiste et ami Ludovic Halévy « se sent de grand matin aux prises avec une de ces nécessités impérieuses dont l’humaine nature est l’esclave […] et court d’urgence à certain réduit, objet de sa légitime convoitise ». Mais lorsqu’il veut entrer, une voix lance « Il y a quelqu’un ! » Quelques minutes plus tard, le compositeur retente sa chance, mais trouve à nouveau porte close : « Il y a quelqu’un ! ». Au bout d’une heure, le pauvre Jacques est au supplice quand arrive Halévy, qui lui donne la clef de l’énigme : c’est là que couche son perroquet. « Diable de bête ! dit Offenbach en s’élançant à corps perdu ; encore cinq minutes et la patience m’échappait ». Tous les moyens étaient apparemment bons pour attirer l’attention, même les plaisanteries les moins relevées….

En matière de musique, les animaux sont très tôt présents dans le catalogue du compositeur, puisque dès 1842, ses Six Fables de La Fontaine incluent « Le corbeau et le renard », « Le rat des villes et le rat des champs », « La cigale et la fourmi ». Hélas, sur le plan musical, rien n’indique qu’il s’agisse ici d’animaux, et Offenbach pratique le même anthropomorphisme que l’auteur des poèmes : puisque ce sont les travers humains que l’on moque, inutile de vouloir animaliser la partition.

Bêtes d’opéra-comique

Pourtant, il existe en musique, et notamment à l’opéra, une tradition presque aussi vieille que le genre lyrique même, par laquelle on fait chanter les bêtes. Certes, pour voir arriver un opéra à la distribution presque exclusivement composée d’ « animaux non-humains », il faut attendre le début du XXe siècle, soit une bonne quarantaine d’années après la mort d’Offenbach, avec La Petite Renarde rusée, L’Enfant et les sortilèges ou Les Oiseaux de Braunfels.

On doit malgré tout à Offenbach au moins deux ouvrages – le hasard veut qu’ils aient été tous deux composés pour l’Opéra-Comique – où, sans être nécessairement visible ou audible, un animal est au centre de l’intrigue. C’est le cas de Vert-Vert (1869), où un perroquet donne son titre à l’œuvre. Force est de reconnaître que le volatile est presque totalement absent de l’œuvre, qui s’ouvre sur son enterrement : l’oiseau a succombé à force de consommer les sucreries dont le nourrissaient les jeunes filles du pensionnat où il résidait. Et c’est un humain qui reprendra le nom de Vert-Vert, en même tant que son statut d’être à chérir et câliner ».

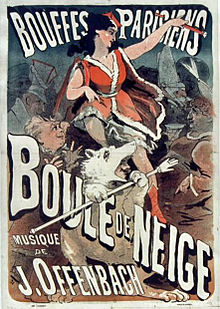

Le rapport humain/animal est inverse dans l’œuvre qu’Offenbach avait destinée à la Salle Favart au début de la même décennie, Barkouf ou un chien au pouvoir (1860). Le rôle-titre – mais peut-on vraiment parler de rôle pour un personnage qui n’apparaît à aucun moment sur scène ? – est le quadrupède que le Grand Mogol choisit pour nouveau gouverneur de Pendjab, en guise de punition pour les habitants de Lahore. Toute l’action dont le chien est le protagoniste se déroule forcément hors-champ, relatée sous la forme de divers récits de Théramène. L’un des ressorts de l’intrigue est pourtant l’idée que seule l’ancienne maîtresse de Barkouf est à même de « traduire » ses aboiements. Communication de pure fantaisie, bien sûr, puisque la belle Maïma prête à l’animal les intentions qui sont en réalité les siennes propres, et il faut se contenter d’entendre le gouverneur à quatre pattes aboyer (bark, en anglais) en coulisses. Du fait de l’insuccès de Barkouf, le compositeur en reprit l’idée et une partie de la musique pour Boule de Neige (1871), l’animal politique étant cette fois un ours blanc. Et il y a aussi le cas complexe de Whittington, également appelé Le Chat du diable, ouvrage en anglais car destiné au public britannique (1874), avant d’être transformé en féerie pour la France (1893).

Métamorphoses et métempsychose

Autre possibilité, plus facile à mettre en scène : un être humain (ou d’aspect humain) adopte momentanément l’apparence ou le comportement d’un animal. Le cas le plus célèbre est bien sûr le fameux passage d’Orphée aux Enfers où Jupiter se change en mouche pour s’introduire dans la prison où est séquestrée Eurydice. Dès lors, le maître des dieux n’a plus « droit qu’au bourdonnement », d’où un duo largement bourdonné.

Plus développé, et dans un genre moins bouffon, La Chatte métamorphosée en femme (1858), où le rôle de Minette était destiné à Lise Tautin, créatrice d’Eurydice quelques mois plus tard. Guère de miaulements à espérer, cependant, car même si l’appartenance de l’héroïne à telle ou telle espèce reste fluctuante, elle ne parle ou chante que lorsqu’elle est humaine, et ne fait que dormir lorsqu’elle redevient féline. Dans le livret signé Scribe et Mélesville, la « transmutation des âmes » est assurée en frottant une amulette et en invoquant le dieu Brahma (Minette a d’abord été une marguerite, puis une alouette, avant de devenir chatte). Malgré tout, une fois à table – où elle a commencé par laper du lait dans son assiette – Minette chante « un petit air indien » dont le refrain est repris en trio et qui revient à plusieurs moments de l’œuvre : « Miaou ! Miaou ! N’entends-tu pas ce chant hindou ? Miaou ! Miaou ! C’est la langue de Vischnou ! »

Arie di paragone

Sans aller jusqu’à adopter une identité animale, bien des personnages offenbachiens se plaisent à imiter le cri ou le chant des bêtes à l’occasion d’un air ou d’un ensemble. Quand Olympia évoque « Les oiseaux dans la charmille », elle roucoule à qui-mieux-mieux, mais n’oublions pas que c’est ici une machine, un automate, qui caquète pour plaire à des auditeurs humains…

Davantage encore que la volière, la ferme est une source d’inspiration : on pense à l’air « Une poule sur un mur » dans Geneviève de Brabant, mais aussi la Valse de la basse-cour dans Les Petits Prodiges. Dans Il signor Fagotto, pour son air d’entrée, le héros éponyme se vante de pouvoir imiter le coq, le chien, la poule, le petit chat et même le faitout, le ragout et la cuisson du chou… Notre collègue Jean-Marcel Humbert en a énuméré beaucoup dans son article sur le rire chez Offenbach.

Que ressort-il de tout cela ? Si présent qu’il puisse être, même comme protagoniste invisible, l’animal ne se fait guère entendre chez Offenbach. Les humains conservent le monopole de l’imitation avouée, et au XIXe siècle, il est déjà trop tard ou trop tôt encore pour qu’un personnage non-humain ait le droit de chanter sur scène. Pour autant, derrière le comique et la satire, peut-on lire une réflexion plus profonde sur l’animalité et sur son rapport à l’humain ? Si un chien n’est pas plus mauvais qu’un homme pour gouverner une ville, cela en dit long sur nous, à défaut d’être très élogieux pour l’animal. Avec l’essor de l’éthologie, plus tard reviendra le temps où les animaux parleront à l’opéra, et où il leur sera même permis de s’exprimer – presque – dans leur propre langage. Les Classiques Garnier publieront prochainement l’ouvrage que Jean-François Lattarico a consacré aux animaux à l’opéra ; voici ce qu’il écrivait à propos de Barkouf dans le programme de salle conçu pour la résurrection strasbourgeoise de l’œuvre : « L’animalité a donc investi, dans ce qui était à l’origine un opéra-bouffe, la sphère du politique. Le détournement de la figure d’autorité, raillée sous les traits d’une bête, qui plus est d’un chien, ne pouvait que susciter la réprobation de la critique […]. L’impitoyable Scudo évoqua une ‘chiennerie en trois actes’ d’un compositeur ‘aux abois’, tandis que Berlioz sentit un vent de folie venu d’Allemagne pour expliquer une telle absurdité, en pointant la dimension animale de la musique ». Bientôt, nos universités ouvriront peut-être des chaires de zoomusicologie…

* L’auteur de cet article tient à remercier pour son aide Jérôme Collomb, source inépuisable d’érudition offenbachienne.