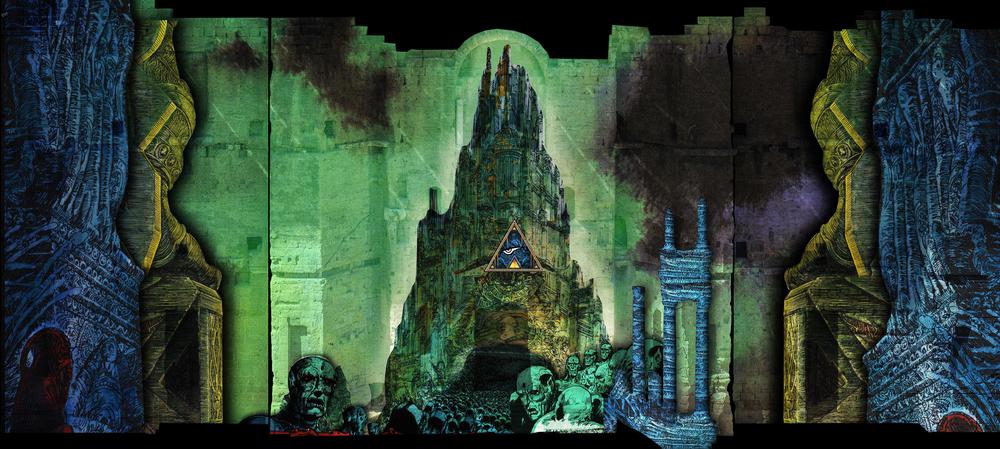

A l’été 2014, les Carmina Burana donnés en concert dans le cadre des Chorégies d’Orange ont connu un vif succès, lié à la popularité de la musique de Carl Orff, bien sûr, au talent des interprètes (Julia Bauer, Max Emanuel Cencic et Armando Noguera, l’orchestre Bordeaux-Aquitaine dirigé par Fayçal Karoui), mais aussi au piment d’un ingrédient inattendu : les projections réalisées sur le mur du théâtre antique d’après des dessins de Philippe Druillet, célèbre créateur de bandes dessinées. Le 16 juillet 2016, le graphiste s’attaque au Requiem de Verdi.

« Philippe Druillet aux Chorégies d’Orange » une deuxième fois, ça devient une habitude ?

Un miracle, plutôt ! Quand les Chorégies sont venues me passer commande la première fois, j’ai cru que ça allait se casser la gueule, comme tant d’autres projets sur lesquels j’ai travaillé. Mais non, ça a marché, grâce à la bande de fous qui m’est tombée dessus il y a deux ans, la bande de Cosmo AV, qui réalise les vidéos, et Morgane Production qui a filmé le concert pour France 3.

Les fans de BD vous associent plutôt au rock. Quel est votre rapport à la musique classique ?

Quand j’avais 12 ou 13 ans, je suis allé aux puces et, dans un bac de 33-tours, je suis tombé sur trois disques qui m’ont intrigué. Moi qui suis fils de concierge, je n’y connaissais rien, mais j’ai acheté Carmina Burana, le Requiem de Verdi et un Boris Godounov des années 1930 avec Chaliapine. Et là, sur mon Tepaz pourri. Je découvre cette musique dont je ne comprends pas les paroles, mais qui m’évoque des images. Et plus tard, j’ai construit des albums entiers avec Orff et Verdi ; mes scénarios personnels sont des œuvres lyriques.

Vous n’en êtes pourtant pas resté à la musique en boîte ?

J’ai vu mon premier opéra à 19 ans, quand j’étais à l’armée. C’était La Damnation de Faust, de Berlioz, mis en scène par Maurice Béjart, dans des décors de Germinal Casado. J’avais d’abord pris une place pas chère, tarif spécial pour les militaires, au poulailler, et puis j’ai descendu doucement les escaliers. J’arrive devant une loge ouverte, je m’installe des gens arrivent, et voilà que c’était la loge de Georges Auric, le directeur de l’Opéra ! Cette Damnation de Faust, je l’ai vue sept fois. Faust et Marguerite étaient doublés par des danseurs en collants, alors les gens lançaient sur la scène des insultes et des bouteilles de bière. Un spectacle fabuleux ! Ça a été mon premier choc à l’opéra. Une claque dans la gueule absolument démente.

C’est donc en 1964 que le virus de l’opéra vous a pris ?

Ensuite j’ai trouvé un passeur : Humbert Camerlo, de Lyon, qui m’a initié à l’opéra. En 1969, j’ai travaillé pour le journal Pilote, avant que je crée Métal Hurlant. C’est là que j’ai été contacté par Camerlo, qui m’a dit : « J’ai vu vos dessins (c’étaient les premiers épisodes de ma série Sloane). Vous avez quelque chose qui tient à l’opéra. Vous êtes un wagnérien, et j’ai un projet pour vous ». En 1970-72, nous avons travaillé pour La Monnaie de Bruxelles, pas sur toute la Tétralogie, mais uniquement sur L’Or du Rhin, le plus beau car le plus concis, bien que les autres volets soient sublimes. Ça n’a pas marché pour diverses raisons, et nous en sommes restés là. Dix ans plus tard, nous nous retrouvons dans un bar et Camerlo me dit : « Tu sais que je bosse à Garnier avec Rolf Liebermann, qui est un fou de Wagner. Nous avons un projet avec l’architecte Peter Heiss : une salle démontable où l’on donnerait la Tétralogie, transposée dans l’univers de la science-fiction ».

Vous avez donc vécu les dernières années de « l’ère Liebermann » ?

Je suis devenu abonné à l’Opéra de Paris. J’étais chez moi, à Garnier ! Un bâtiment incroyable, plein de dragons en bronze ! J’ai travaillé pendant quatre ans sur le projet Wagner, qui a capoté pour des raisons financières. Jacques Attali nous avait beaucoup aidé, mais les pouvoirs publics ont préféré dépenser plus de deux milliards pour le Zénith. Avec Rolf Liebermann, nous étions allés très loin, il avait trouvé des investisseurs suisses. Mais l’affaire a foiré.

Vous vous sentiez des affinités avec l’univers wagnérien ?

J’ai passé ma vie entre l’opéra, le rock et Léo Ferré, qui m’a fait découvrir Aragon, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire et compagnie. Le rock et l’opéra ne m’ont jamais quitté. Wagner, c’était un génie en musique et un sale con dans sa vie privée, mais on s’en fout. Quand on vous raconte que Hitler adorait Wagner, on se fout de notre gueule. Tous ces connards de nazis s’endormaient pendant ses opéras. Zubin Mehta et Rold Liebermann me disaient : La musique appartient à tout le monde, et Wagner est un fleuve de musique, sans lequel il n’y aurait pas eu Mahler ensuite. Et Rolf ajoutait : Wagner est un fleuve d’opium. Donc on rêve, sur cette musique. Et quand on est marqué par des œuvres puissantes, elles vous accompagnent toute votre vie. Comme je dis souvent, Wagner a passé vingt-cinq ans sur sa Tétralogie, et moi vingt-quatre ans.

Votre travail sur le projet Wagner a quand même abouti, d’une certaine manière.

Oui, parce que Anne et Alain Carrière m’ont dit : On a vu tout ton boulot, on va en faire un CD-Rom, avec un jeu, et des cinématiques de 4 à 6 minutes. Le résultat s’est quand même vendu à 500 000 exemplaires, et il y a même eu une version en mandarin, pour la Chine. A cause du succès, on a fait une suite, avec La Walkyrie et Le Crépuscule. Et Wagner a aussi influencé mes bandes dessinées. Vous savez pourquoi mon héros Lone Sloane a les yeux rouges ? Parce que, comme Wotan, il a cherché à accéder à des forces non pas supérieures mais différentes. Il a été puni pour avoir voulu dépasser le stade humain. Sloane est allé trop loin, jusqu’à ce qui est interdit à l’humain, c’est pour ça qu’il a eu les yeux brûlés.

Vous avez de l’admiration pour certains chefs wagnériens ?

Le plus grand chef wagnérien pour moi, le seul, c’est Solti. Pour la Tétralogie, je ne suis pas fan de Karajan, qui a fait des choses fabuleuses par ailleurs. Pour la forge des Niebelung, Solti a obtenu quatre-vingts enclumes, alors que chez Karajan, ce sont des percussions qui font le bruitage : désolé, ça le fait pas ! Et toujours pour son enregistrement de la Tétralogie, Solti a trouvé une dynamique, il a eu l’intelligence de nous faire entendre les bruits de pas de Loge quand il se transforme en crapaud. Camerlo me racontait qu’un jour Solti un jour avait dirigé tout un opéra alors qu’il avait sur son pupitre une partition différente. A la fin il dit : « Pas mal, cet opéra », c’est-à-dire celui qu’il avait lu pendant qu’il en dirigeait un autre. Incroyable, non ?

Et du côté des chanteurs ?

J’ai deux divas dans ma vie : Oum Kalthoum et la Callas. Quand j’entends Oum Kalsoum, je monte sur la table, ça me rend dingue. Et la Callas, c’est pareil ! Mais je suis très éclectique. Moi qui suis fou de Kurosawa, j’ai acheté par inadvertance, à l’insu de mon plein gré, comme toujours, un disque de gagaku, la musique de cour japonaise du Moyen Age. Le jour où je suis tombé par hasard sur un 33-tours de musique tibétaine, je me suis dit : c’est du Lovecraft ! Quand j’ai entendu des chœurs liturgiques russes, j’ai complètement halluciné ! Je me suis demandé sur quelle planète je vivais, pour qu’il y ait d’aussi incroyables différences de culture d’un pays à l’autre, avec une telle profondeur. Ce que je trouve fabuleux, c’est un orchestre s’accorde. Moi qui écoutais du rock à fond, quand je suis arrivé à l’opéra au vingtième rang, je n’entendais rien, parce que j’étais habitué à ce que ça me sonne dans la gueule. Mais une fois qu’on s’y est fait, quand on entend l’archet sur la corde qui vibre doucement parce que les mecs s’accordent, il y a un souffle avant d’attaquer le morceau : c’est extra. L’accord de l’orchestre, c’est magnifique. C’est comme une chaîne dans laquelle tous sont attachés.

Vous travaillez en musique ?

Je travaille beaucoup avec la radio, j’ai besoin d’une présence humaine. En général, quand j’ai dessiné toute la journée, je finis avec du Satie. Ça me calme, cette musique apparemment simple qui ne l’est absolument pas. Et quand j’ai pas la pêche, je me balance du Mozart et ça me remonte tout de suite le moral ! Un artiste graphique, un peintre, il est foutu, sans musique. Les deux arts sont en couple, pour ainsi dire.

Donc le projet sur les Carmina Burana ne vous a pas pris au dépourvu ?

Quand les Chorégies m’ont contacté, j’ai cru tomber par terre, j’avais déjà tout en tête. Le miracle c’est qu’il n’y a pas de hasard. J’écoutais cette musique depuis des décennies entières. Et le lien avec l’image me paraît évident. Tous les compositeurs musique de film ont piqué comme des fous dans l’opéra. Et avant l’arrivée du cinéma, il y a toujours eu un besoin d’image : Le Radeau de la méduse, c’est un écran-scope. En 1820-1830, y avait les dioramas.

Comment se déroule la collaboration avec Cosmo ?

Mes albums servent de base, et je dis toujours à l’équipe : surtout, amusez-vous. Je n’ai pas d’ordre à donner, juste des désirs à exprimer. Les grands studios de 3D qui passent leur temps à faire des pubs, ils en ont marre, alors quand on leur propose quelque chose d’un peu exceptionnel, d’artistique, ils s’éclatent, parce qu’ils sortent du commercial pour entrer dans la beauté des choses. Quand on projette des images sur le mur d’Orange, il y a ce putain d’Auguste qui nous casse les couilles, mais l’équipe s’occupe de faire disparaître sa statue.

Quelle différence y a-t-il dans votre travail sur Verdi, par rapport à l’an dernier ?

Pour être franc, les Carmina Burana me correspondaient plus, parce que cette sorte d’opéra baroque profane est comme un film d’heroic fantasy. Le Requiem de Verdi, c’est une œuvre sublissime, qui possède une sensibilité et une force, une violence et une retenue étonnantes. Alors on se fait chier comme des malades pour trouver le ton qu’il faut par rapport à une œuvre absolument sublime. Parce que mes images sont bien gentilles, mais les mettre en place pour qu’elles collent avec l’œuvre du maître, c’est une autre paire de manche.

Vos images doivent correspondre au texte autant qu’à la musique ?

Le texte du Requiem, je ne l’avais encore jamais lu. Moi, cette musique me faisait voyager, elle me portait des images. Alors quand l’équipe de Morgan m’a montré le livret, j’ai découvert quelque chose de terrifiant. Franchement ça fout les jetons. C’est monstrueux, cet avilissement de l’être humain. L’homme n’est qu’une merde face à Dieu, qui a le pouvoir. La voix de Dieu dans le Requiem, c’est la mort, la punition permanente. Dieu, c’est Dark Vador ! Au secours ! Rimbaud a dit : « Nous ne sommes pas nés pour devenir squelettes ». Pourtant, c’est ce que dit le texte. Nous sommes foutus, mais nous devons renaître un jour. Mon cul !

Comment traitez-vous la dimension religieuse de cette partition ?

Avec Verdi, on n’est pas dans le monde profane. Je ne suis pas athée, je suis un mystique laïque. Si on me le demande, je peux construire une cathédrale parce que j’ai le sens du sacré. Souvent je suis entré dans une église et j’y suis resté trois ou quatre heures pour écrire un scénario. Je rêve d’aller Jésusalem, j’ai besoin de ça tout en étant dans le doute absolu. Le Mystère, c’est une chose qui nous dépasse, qui existe depuis des siècles. Qu’est-ce que les premiers humains pouvaient imaginer quand il y avait un orage ? Ils se disaient forcément avec leur esprit : une force supérieure dirige tout cela. Pour moi, si Dieu a créé le monde, il s’est tiré ailleurs après, parce qu’il avait autre chose à foutre. Dieu, c’est un répondeur : Bonjour, je ne suis pas là, laissez-moi un message, merci !

Vous allez donc proposer une lecture profane d’un texte sacré ?

Nous sommes tous des enfants, nous avons tous besoin de lumière et de beauté. Et j’aimerais bien dégoûter les catholiques de Dieu, mais je ne pense pas y arriver. Donc nous allons proposer une sublimation de la terreur, tout en respectant ce putain de texte à la con, en donnant des images formidables qui feront rêver les gens aussi.

Vous avez d’autres projets pour Orange ?

Pourquoi pas le Te Deum de Bruckner, que je trouve très proche d’une musique de film. Enfin, il faut faire très attention, parce qu’il ne s’agit pas d’introduire une surcharge d’images quand une soprano se met à chanter une partition d’une délicatesse infinie. Il ne faut pas qu’il y ait concurrence, sinon c’est le cirque, on n’entend plus rien. A l’opéra c’est la même chose, il doit y avoir une communion totale entre l’image, la mise en scène et la musique.

Alors vous seriez prêt à travailler non plus pour un concert mais pour une représentation d’opéra ?

Je voudrais être au service de l’œuvre. Nous autres crétins, les décorateurs, les costumiers, nous sommes au service d’une œuvre. La musique a franchi les siècles, c’est elle l’absolu. Il y a un opéra que j’adore, c’est Madame Butterfly. C’est d’une cruauté absolue, l’histoire de cette femme qui tombe amoureuse d’un connard de Ricain qui la fout en cloque, se tire et qui revient ensuite récupérer le gamin. C’est un rêve, d’une beauté et d’une modernité totale.

Vous croyez à la modernité de l’opéra ?

Les chefs-d’œuvre sont conçus pour l’éternité. Quand Mary Shelly a écrit Frankenstein, quand Bram Stoker a écrit Dracula, c’était des thèmes éternels. J’ai eu un projet de film qui n’a pas abouti, sur Aïda. Encore un opéra d’une modernité stupéfiante. Radamès est amoureux d’une black, le pharaon l’envoie attaquer les Ethiopiens, et quand Radamès revient vainqueur, il refuse la fille du pharaon parce qu’il préfère l’esclave. Dans mes recherches, j’avais inversé le système : l’Egypte n’était plus glorieuse, elle était dans le noir, et la lumière venait du tombeau, là où l’amour triomphe. Cette Aïda ne s’est pas faite, mais maintenant l’opéra revient vers moi. Il n’ya pas de hasard, il y a une route tracée. C’est ta destinée, c’est ton boulot, y a pas à chier. Ce que je dois à l’opéra est au-delà de toute évaluation, comme dit l’émir Fayçal à Lawrence d’Arabie à la fin du film.

Propos recueillis le 23 juin 2016

Requiem de Verdi, le 16 juillet à 21h45, Chorégies d’Orange, Chœur de l’Orfeón Donostiarra et Orchestre du Capitole de Toulouse dirigés par Tugan Sokhiev, avec Krassimira Stoyanova, Ekaterina Gubanova, Joseph Calleja et Vitalij Kowaljow. Projections de Philippe Druillet. Concert diffusé sur France 3 le 27 juillet à 22h45, dans le cadre de la « Grande Soirée des Chorégies ».