« This is the dark time, my love,

All around the land brown beetles crawl about

The shining sun is hidden on the sky… »

Martin Carter

Le 24 octobre dernier au Royal Opera House de Londres, se tenait un événement remarquable : deux opéras de chambre étaient proposés à un public restreint dans les conditions sanitaires que l’on connaît et diffusés en livestream sur le site de l’institution.

Le programme proposé donnait la parole à 4 compositrices : Hannah Kendall pour l’opéra The Knife of Dawn sur un livret de Tessa McWatt mis en scène par Ola Ince, et le second A New Dark Age réunissant en parfaite harmonie, comme des voix unies s’entremêlant, Missy Mazzoli, Anna Meredith, Anna Thorvaldsdottir.

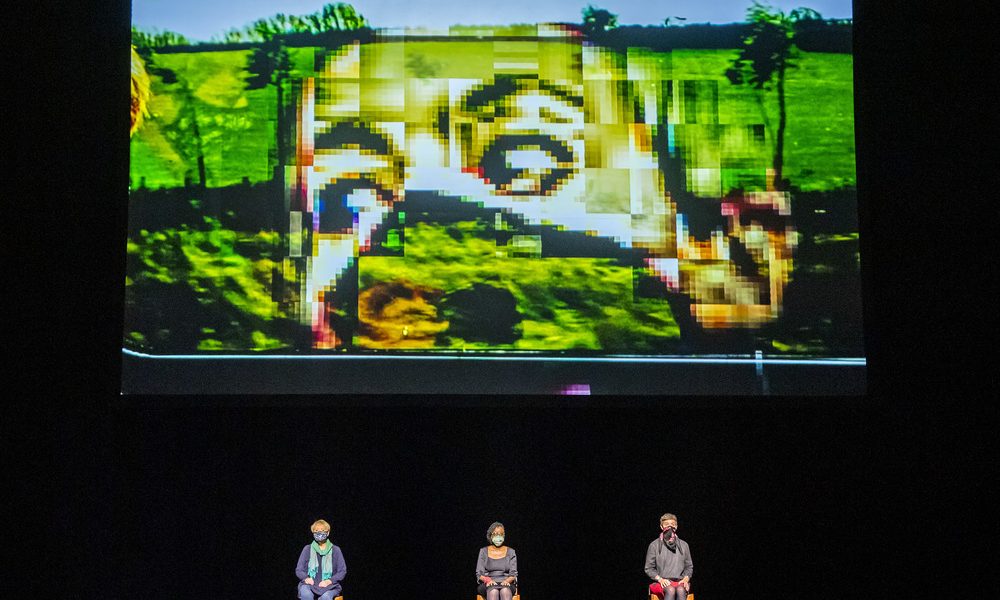

A New Dark Age © Tristram Kenton ROH

La première partie racontait la grève de la faim du poète et activiste guyanais Martin Carter emprisonné par le gouvernement britannique en 1953. Créé en 2016, ce monologue porté par le superbe et infatigable baryton Peter Brathwaite diffuse une atmosphère de résistance introspective, mise en valeur par l’utilisation précise et distincte de l’orchestre de chambre dirigé par Jonathan Heyward, par des effets de lumière saisissants d’Adam Silverman et des vidéos incisives que l’on doit à la plasticienne Akhila Krishnan. La poésie et la mort sont ainsi questionnées quant à leur efficacité politique.

Il est à noter que Kendall et McWatt partagent avec Martin Carter un héritage guyanais. Loin d’être anodin, cet élément doit être mis en valeur. Les femmes artistes ont une voix toute particulière à faire entendre, une parole qui point actuellement dans le paysage politique, à l’image d’une Kamala Harris par exemple. Cette programmation forte est le reflet parfait de notre époque sur le plan culturel et politique.

Durant cette première œuvre donc, en coulisses, trois voix de femmes émergent et s’enchevêtrent avec les considérations du poète. Ce tissage des trois voix invisibles nous porte parfaitement vers la seconde partie.

The Knife of Dawn © Tristram Kenton ROH

A New Dark Age, dirigé par la cheffe Natalie Murray Beale, fait apparaître d’emblée l’art vidéo de Grant Gee. Comme un transfert, une passerelle entre les deux opéras, on glisse de la parole d’un homme métis sur scène au visage d’une femme métisse sur vidéo, première image de cette œuvre. Puis, trois femmes apparaîssent au centre : les merveilleuses et émouvantes sopranos Nadine Benjamin et Anna Denis, et la mezzo Susan Bickley. Sur le plan de la structure musicale , les complaintes teintées de musique électronique de Mazzoli, Meredith et Thorvaldsdottir (on notera tout particulièrement de cette dernière les chants accompagnés par ensemble vocal) se succèdent et se marient parfaitement et comme librement dans un tissu ininterrompu révélant autant de prières. On pense d’emblée à un collage, que vient appuyer l’expérience multimédias dessinant un voyage. Le masque sanitaire, appelé à intégrer l’iconographie de 2020 est un symbole fort et un accessoire significatif de la mise en scène : être avec ou sans masque, être muselée ou non, prendre la parole ou non, chanter ou non, chanter pour qui ? On enlève le masque, on remet le masque, et on parcourt avec les protagonistes un espace esseulé et aseptisé, aussi claustrophobique dans sa représentation que « l’habitat » réduit de Martin Carter. On investit avec elles un paysage de villes désertes telles qu’on les a vues ou pratiquées cette année de pandémie, avec ses injonctions récurrentes de distanciation, de désinfection. Cette ambiance de déserts topographiques reflète nos propres déserts humains post-covid, entre révoltes et hébétude. Après avoir quitté la scène sans oublier les masques, les corps presque évidés abandonnent la scène, laissant seulement leur lent effacement sur vidéo.

De l’idéalisme désespéré du poète guyanais à cette réflexion sur notre actualité douloureuse, la pensée s’installe par la suggestion. L’art proposé ici est déjà en mutation. Quelque chose a changé,rien ne sera plus comme avant.