Toute nouvelle production de Nixon in China se heurte inévitablement à la comparaison avec celle d’origine, de Peter Sellars, créée à Houston en 1987 et reprise notamment au Metropolitan Opera en 2011. Cette mise en scène était méticuleusement fidèle à la réalité historique, notamment en termes de décor et de costumes, très sérieuse et aussi très statique.

Valentina Carrasco fait le choix de s’éloigner, pas tant de la réalité historique, que du réalisme. Toute son approche est structurée autour d’une vision de la politique et de la diplomatie à la fois comme d’un jeu et d’un art de la mise en scène. Inspirée par « la diplomatie du ping-pong », la créatrice argentine multiplie les références au ping-pong : le peuple de Pékin est composé de joueurs de ping-pong durant l’acte I, le dîner d’Etat du premier soir se termine en compétition sportive, la visite de Pékin de Pat Nixon se déroule sous une neige de…balle de ping-pong, et le dernier acte voit la scène crouler littéralement sous les tables de ping-pong, dans un décor signé Carles Berga et Peter Van Praet. Le ping-pong est ici la métaphore par excellence de la relation diplomatique : celle d’une confrontation dynamique, toujours en mouvement, parfois directe mais toujours non-violente.

Le second axe de cette nouvelle production est son penchant affirmé pour le faux et le grotesque. Loin de la tonalité très sérieuse de la mise en scène de Sellars, Carrasco met l’accent sur la dimension dérisoire, banale, voire ridicule des personnages, que le livret souligne parfois de manière en effet assez crue. À cette ironie se conjugue une forme de féérie et de légèreté comique : exit ainsi le mythique avion présidentiel Air Force One duquel doit normalement sortir le couple américain à l’acte I, et place à un grand aigle en plastique aux yeux de laser jaunes ; il sera possible d’apercevoir un Mao en chemise hawaïenne au dernier acte ; et les décors des différentes séquences de la visite de Pat Nixon dans Pékin ne sont que des photographies car tout n’est que propagande et mise en scène…

© Bauer

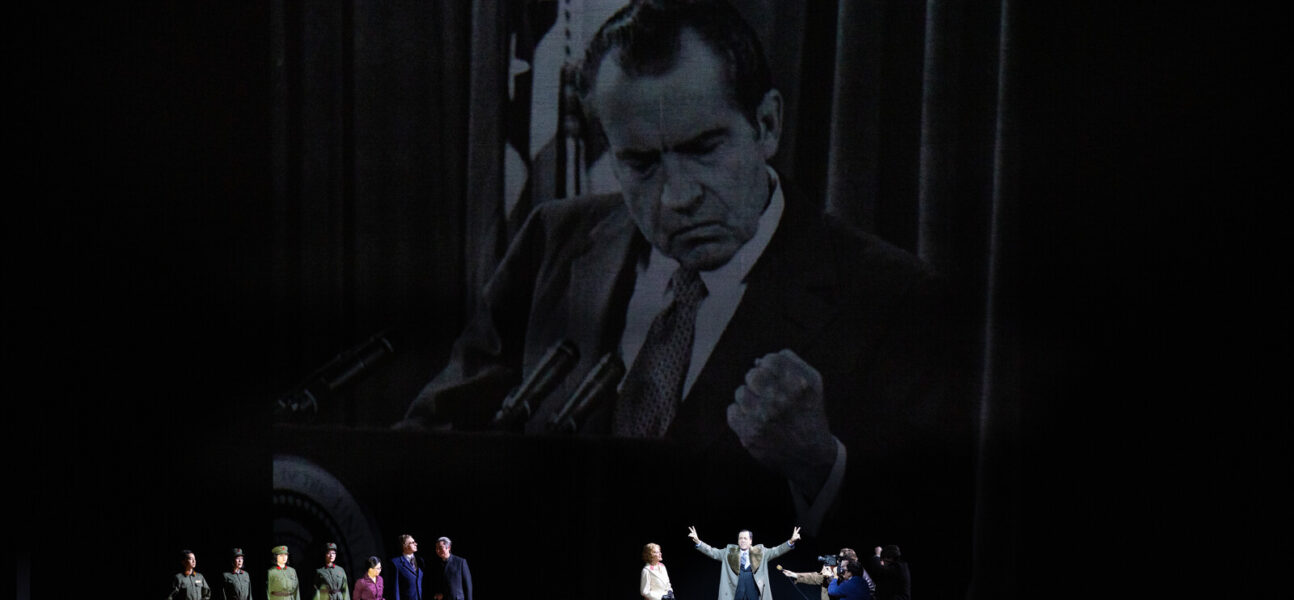

Parallèlement, la metteuse en scène a souhaité rappeler au public les atrocités commises par le régime chinois, mais aussi par les Américains, au Vietnam. Ainsi, des images et des vidéos d’archives, parfois longues, ponctuent l’œuvre, de manière particulièrement lourde, explicite et trop didactique. Au cours de la discussion entre Mao et Nixon, la scène se coupe en deux et laisse deviner un sous-sol au sein duquel des livres sont brûlés et des prisonniers torturés. Là aussi, la lourdeur du propos laisse perplexe, notamment parce que ce sous-sol, très élaboré, n’aura pas d’autre usage que ce rappel de l’évidence. De la même manière, la confrontation symbolique entre l’aigle en plastique et un grand dragon en tissu rouge n’est pas d’une grande subtilité.

Au total, la juxtaposition d’une forme de légèreté ponctuellement déjouée par des références beaucoup plus sombres apparait plutôt incohérente – tandis que de son côté la production de Sellars ne misait que sur le sombre et de façon plus suggérée. In fine, cette mise en scène apporte une vision certes innovante à l’œuvre de John Adams mais elle souffre d’une lourdeur trop explicite et échoue à atteindre l’équilibre recherché entre pesanteur de l’Histoire et banalité de l’être, entre tragique et farce – à supposer qu’un tel équilibre existe.

Le plateau vocal est d’un luxe relativement rare. Quelle bonne idée de confier le couple présidentiel à deux monstres sacrés américains ! Thomas Hampson propose un Nixon patriotique, fier, très premier degré. La musique fait le reste pour lui : John Adams lui attribue des portées toutes saccadées, rappelant instantanément la façon de parler très hachée du président. Vocalement, le baryton est quelque peu en difficulté dans la première scène où le rythme n’est pas toujours au rendez-vous et où le volume est parfois trop forcé (« News has a kind of mystery»). La voix retrouve toutefois rapidement son équilibre et dispense de beaux moments de lyrisme.

© Bauer

De son côté, la Pat Nixon de Renée Fleming est un sans-faute. La soprano américaine incarne avec un plaisir non dissimulé une First Lady pleine d’innocence, de bienveillance et de gentillesse. La voix offre de surprenants aigus, puissants, au vibrato bien calibré. Fleming sait déployer toute la poésie méditative de son air principal, « This is prophetic ». Joshua Bloom, en Kissinger, nous gratifie d’une profonde et riche voix de basse. Le chanteur sait naviguer entre le sérieux de son personnage et son moment de folie, particulièrement incongru, lorsque lui – ou son double – intervient sur la scène de l’opéra de Pékin durant l’acte II.

Xiaomeng Zhang campe un Zhou En Lai tout en puissance. Son timbre, d’une densité réelle, lui permet de donner à entendre un premier ministre portant sur ses épaules la gravitas du pouvoir politique. John Matthew Myers, dont la voix s’épanouit dans de beaux et sonores aigus, sait trouver l’équilibre parfait pour son Mao oscillant entre saillie philosophique obscures et sénilité. Sans surprise, Kathleen Kim crève la scène : c’est une habituée du rôle de l’épouse de Mao et elle le joue à la perfection. La voix est aussi tranchante que le personnage est intransigeant. Son grand air, « I am the wife of Mao Zedoung » est l’un des sommets de la soirée, l’agilité vocale de la colorature n’ayant d’égal que sa présence scénique des plus charismatiques. Enfin, les trois secrétaires de Mao, Yajie Zhang, Ning Liang, Emanuela Pascu complètent impeccablement cette distribution et participent de la dimension comique avec efficacité et mesure.

Au pupitre, Gustavo Dudamel fait d’abord un faux départ durant la première scène, prévoyant un volume sonore de l’orchestre bien trop élevé qui couvre les voix des chanteurs et les contraint à passer en force. Cela s’améliore heureusement par la suite ! Pour le reste, le chef s’amuse avec jubilation, forçant la référence à Wagner dans la première scène ou les allusions au jazz dans la dernière. De manière générale, il imprime à l’orchestre une pulsation vivante et toujours travaillée de l’intérieur, sans jamais verser dans la répétition mécanique et sans vie des motifs. La prestation du chœur, dirigé par Chin-Lien Wu, est remarquable, de par sa précision rythmique, sa justesse constante et son impeccable diction.

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’entrée de Nixon in China au répertoire de l’ONP. Cela répond au souhait d’Alexander Neef de voir davantage d’œuvres américaines produites sur la scène parisienne ; espérons que Nixon est la première d’une longue liste !