Ni tout à fait opéra, ni tout à fait comédie musicale Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny est, à bien des égards, une œuvre qui se dérobe aux assignations. Principalement parce qu’elle raconte l’histoire d’une errance, l’histoire d’une quête apparemment impossible : celle d’une société idéale et d’un bonheur collectif. À la fin de l’opéra, on ne sait si toute société harmonieuse est, par essence, un idéal inatteignable ou si l’échec de Mahagonny est dû à des prémices erronées. Les trois fondateurs de la ville ont en effet cherché à la faire prospérer en exploitant les vices et les plaisirs. Le parti pris de la vertu aurait-il mené à des résultats différents ? Du reste, l’éthique du travail – érigé en valeur par le capitalisme – qui semble pourtant rejetée par les habitants de la ville, ne mène-t-elle pas aux mêmes résultats ? À Mahagonny, Jim Mahoney est en effet tué pour le pire des crimes : être un homme sans argent. Si les exclus ne peuvent que rejouer ce à quoi ils voulaient échapper, pourra-t-on jamais imaginer une utopie réussie ? Les hommes pourront-ils jamais être sauvés ? À Mahagonny, ils vivaient déjà en enfer. Le purgatoire – qui ouvre la possibilité de s’amender – leur est, dès lors, à jamais fermé ; l’homme est déjà condamné.

© OBV/Annemie Augustijns

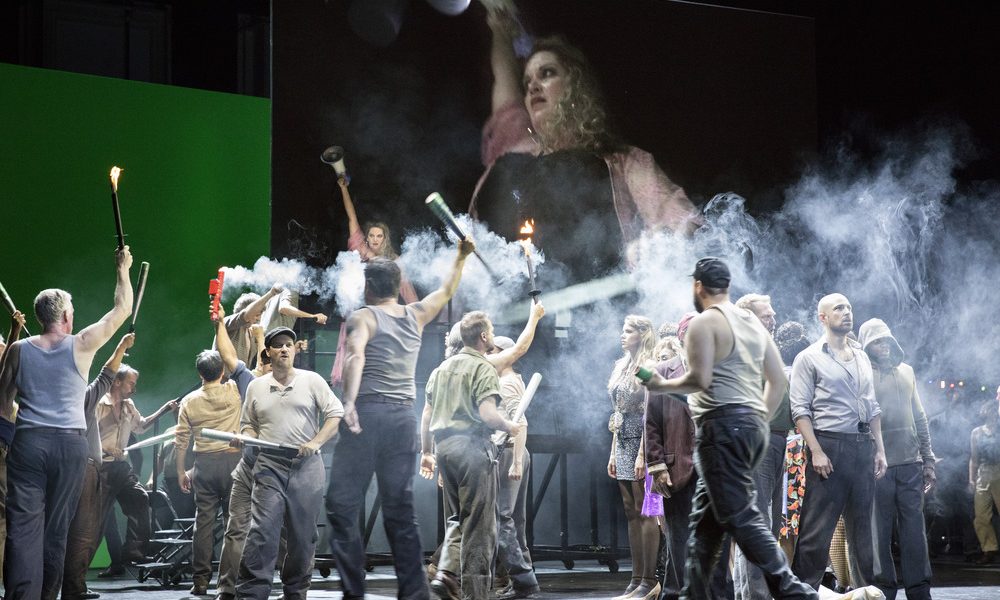

La mise en scène d’Ivo van Hove assume pleinement cette ambiguïté. Dès la fondation de la ville, les protagonistes vivent leur rêve à travers l’œil d’une caméra. Ce qui est construit n’a d’autre mode d’existence que celui de la fiction. Mode d’existence qui, bien sûr, peut s’avérer extrêmement émancipateur mais qui, dans le cas présent, permet surtout de souligner la vacuité de l’entreprise. L’utilisation de la caméra en direct, son immersion dans l’action, le recours récurrent aux gros plans, permet de pénétrer plus profondément le tissu du réel. Ce que l’on voit à l’écran est concomitant de ce qui se passe sur scène et, pourtant, les personnages y semblent plus vils, les émotions plus vives, le mouvement plus chaotique. Comme si le changement de point de vue permettait de se rendre compte de l’instabilité interne de la société, rendant son effondrement inéluctable. Plus tard, le recours à un fond vert paraphrasera cette ultime vérité : que tout environnement n’a d’autre réalité que celle que les hommes qui le produisent veulent bien lui donner. Le travail de Tal Yarden et Christopher Ash sert remarquablement ce parti pris de mise en scène.

© OBV/Annemie Augustijns

La direction d’Alejo Pérez offre une lecture cohérente d’une œuvre musicalement difficile à cerner de manière homogène. En effet, les aspects directement lyriques de l’œuvre (chœurs importants, orchestration souvent touffue…) côtoient des moments de légèreté qui tendent vers la comédie musicale (jazz, motifs très rythmiques et répétitifs…). Si la technique vocale est toujours du côté de l’opéra, l’interprétation puise intelligemment dans chaque répertoire, offrant des moments de légèreté jubilatoires qui n’effacent néanmoins pas la trame généralement dramatique de l’histoire comme de la partition. Les chœurs, préparés par Jan Schweiger, offrent une prestation remarquable, tant par l’homogénéité du son que par la qualité de l’interprétation musicale et scénique. Les quelques moments burlesques sont maîtrisés et ne sombrent pas dans le ridicule, la direction des masses est du reste d’une grande fluidité. Leonardo Capalbo incarne un Jim Mahoney convaincant au timbre éclatant et au jeu subtil. Tineke Van Ingelgem campe une Jenny Hill très sensible, qui incarne magnifiquement les ambiguïtés du personnage. La fragilité qu’elle porte la mène parfois à contenir son chant d’une manière qui le confine aux limites de l’audible. Reste que ce parti pris est stylistiquement parfaitement adéquat. La Leokadja Begbick de Maria Riccarda Wesseling est savoureuse. La voix est ample mais côtoie ses limites dans le registre inférieur de la partition. Son jeu est empreint d’une exquise vulgarité qui la rend particulièrement attachante. James Kryshak et Zachary Altman ne déméritent pas dans leurs rôles respectifs de Fatty der Prokurist et Dreieinigkeitsmoses, tandis que les rôles secondaires n’apportent aucune ombre au tableau.

© OBV/Annemie Augustijns

Créée dans l’Allemagne des années 1930, l’œuvre n’a assurément rien perdu de son actualité politique. Sans doute parce que les questions qu’elle soulève ne cesseront jamais de nous inquiéter. La production d’Ivo van Hove, créée au Festival d’Aix-en-Provence en 2019, sera jouée à Anvers et à Gand jusqu’au 8 octobre.