Une bonne production est, à nos yeux, une production aussi belle que porteuse de sens. C’est entièrement le cas de la production de Laurent Pelly, donnée pour la troisième fois, après sa création en 2013 et une première reprise en 2019.

Résolument épurée, l’approche du metteur en scène se situe à mi-chemin entre l’ancrage historique et l’atmosphère fantasmatique du rêve. Le décor, conçu par Chantal Thomas, figure un château anglais du XVIIe siècle réduit à sa seule structure, composée d’innombrables tiges métalliques, devant un grand écran de couleur, allant du gris au bleu glacial. Les costumes font signe vers l’Angleterre anglicane et sont aussi somptueux que dépouillés, tout en ligne et en sobriété. Cet ensemble, disposé sur un plateau tournant, magnifié par les éclairages de Joël Adam produit de superbes tableaux. L’immensité du château de fer peut rappeler les traits de crayons torturés des prisons mentales d’un Piranèse tandis que les teintes, gris, bleu, vert kaki, et noirs dessinent un univers très cohérent. Les tensions se multiplient entre les symétries et les dissymétries, le mobile et le statique, l’ombre et la lumière.

Surtout, cette mise en scène porte en elle-même une vision de l’œuvre. Nous sommes dans l’univers mental d’Elvira, et, en fin de compte, dans sa prison mentale. L’infinité des barres métalliques, tranchantes pour certaines, renvoient bien sûr au motif de l’enfermement. Enfermement moral, vis-à-vis des conventions et des carcans sociaux ; enfermement politique, les amants étant prisonniers de l’Histoire qui s’abat sur eux. Enfermement psychologique bien sûr, la raison d’Elvira vacillant, perdant pied, calfeutrée au fond de son âme. Ce château est en même temps le lieu de l’impossibilité du secret : dans ce monde sans mur ni paroi, tout se voit, tout s’entend, tout se sait. Condamnés à une transparence totale, oppressante, totalisante, les personnages, dépourvus d’intimité, sont sans cesse sous contrôle, en particulier Elvira, qui finit toutefois par regagner le pouvoir sur sa raison une fois qu’elle accède, elle aussi et comme les autres, au savoir dissimulé – même si les dernières secondes qui voient l’héroïne s’écrouler laissent planer le doute sur cette issue heureuse.

La soirée est portée au firmament par son plateau vocal exceptionnel. Lisette Oropesa crève la scène. Les aigus atteints avec naturel, les vocalises qui s’enchaînent avec fluidité, le souffle parfaitement maîtrisé, les piani qui franchissent l’orchestre avec insolence : la soprano américaine est tout simplement sidérante. Outre ses moyens vocaux hors norme, le jeu scénique est fin, varié, crédible. Les scènes de folie lorgnent moins du côté d’une démence maniérée ou étrange que vers un choc émotionnel impossible à gérer, à comprendre et à saisir. Elle trouve en Lawrence Brownlee un partenaire idéal. Passé un très bref moment de trac dans les premières secondes, le ténor installe une très belle ligne de chant, la virtuosité qu’on lui connait, servie par une émission extrêmement élégante, même si le volume sonore n’emplit pas toute la salle de Bastille. Son jeu d’acteur est à l’avenant, développant une palette fine d’émotions et une réelle sensibilité. Le couple confirme toute l’alchimie qu’il avait déjà pu développer durant l’enregistrement de l’œuvre paru il y a peu !

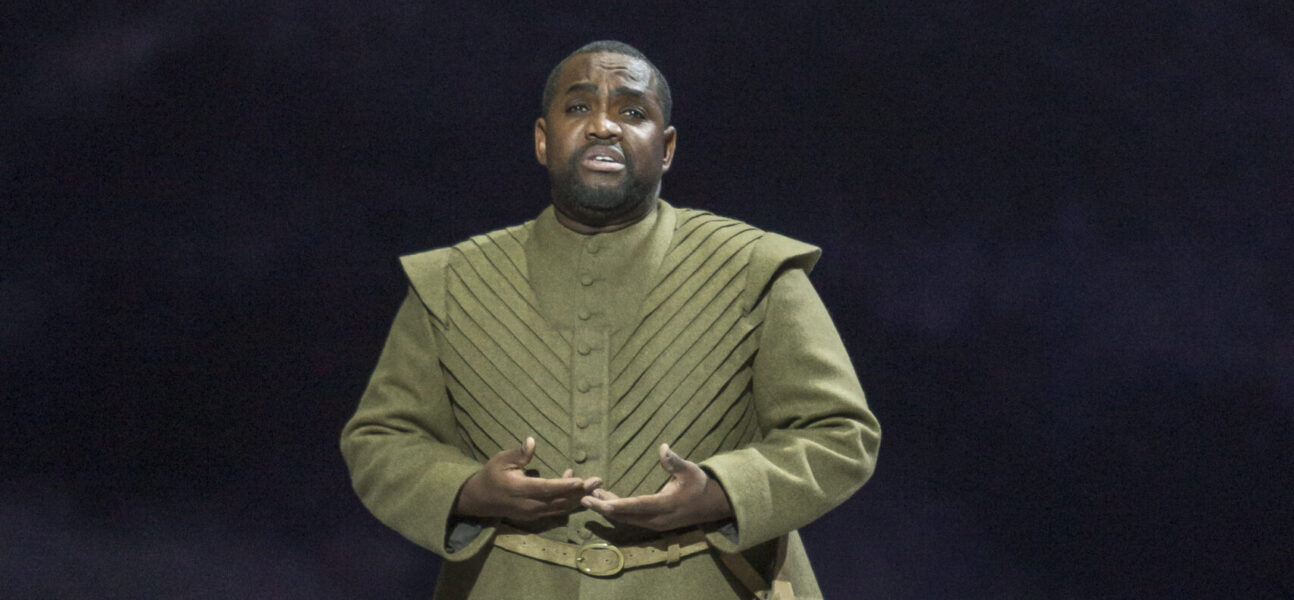

En Sir Giorgio, Roberto Tagliavini régale le spectateur. La profondeur de la basse, la force d’un timbre de caractère ainsi que la générosité du volume confère à l’oncle d’Elvira une prestance pleine de charisme. Andrii Kymach campe un Riccardo sombre à souhait et déploie une voix à la hauteur du rôle, même s’il peut toutefois se montrer un peu trop monolithique. Vartan Gabrielian est un Valton doté de toute la noblesse escomptée tandis que Enrichetta di Francia trouve en Maria Warenberg une interprète solide sur ses appuis. Le Sir Bruno Roberton de Manase Latu, qui convainc par ses beaux aigus, complète efficacement la distribution.

C’est peut-être la fosse qui déçoit légèrement, en revanche, ce soir. La qualité du son de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris est bien sûr irréprochable et ce, quel que soit le registre. La battue de Corrado Rovaris est toutefois quelque peu académique, manquant d’effets de contraste ou de nuances, même s’il faut dire que tous les tempi retenus sont judicieux et que la précision est au rendez-vous. Le Chœur de l’Opéra national de Paris est de son côté en grande forme et sait varier les intentions dramatiques de scènes en scènes.

Au total, cette soirée marque le retour d’une superbe production transcendée par un duo exceptionnel : le public en redemande !

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes