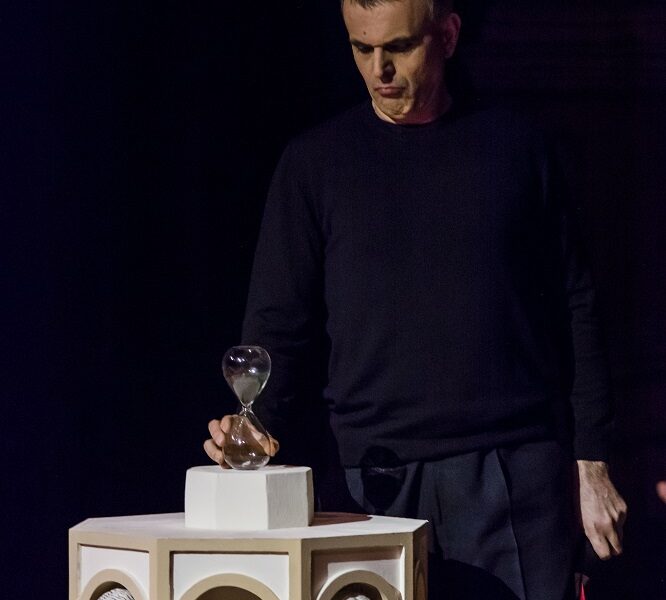

C’est sur un Cosi fan tutte remarquable que viennent de se terminer les XXIIIe Semaines Musicales de Vicenza. Dans le cadre prestigieux et contraignant du Teatro Olimpico, Lorenzo Regazzo en est le metteur en scène et l’interprète de Don Alfonso. Il propose une lecture qui, bien qu’elle achoppe sur la fin, renouvelle la vie théâtrale de l’œuvre et lui donne, par-delà le recours aux accessoires que la technologie met à la disposition de quiconque aujourd’hui, une modernité insolite. A quoi bon, dira-t-on, puisque cette comédie sur l’éternel féminin repose sur une vision misogyne attestée depuis si longtemps qu’elle a acquis le statut d’une vérité intangible ? Pourtant Lorenzo Regazzo redonne du sel à l’œuvre en portant sur elle un regard inhabituel. Dès le début, avant même que les deux nigauds ne fassent assaut de vantardise en sa présence, Don Alfonso vient se poser là, comme un organisateur d’événements venu veiller à la mise en place. Et là, il y sera, encore et toujours, même quand il n’intervient pas directement, soit comme posté en observation à l’arrière-plan, soit comme absorbé dans une lecture et indifférent aux autres.

D’abord, cela semble peu pertinent. Mais dès que l’on a compris que ce Don Alfonso n’est pas l’aimable philosophe qui, au prix d’une initiation un peu rude, va éclairer pour la vie l’esprit des jeunes hommes et les libérer de leurs illusions, mais bien un avatar du Diable, tout s’éclaire soudain, son acharnement méchant et les privautés équivoques dont il entoure les deux sœurs ne sont que l’expression irréfutable de sa nature. Ce Don Alfonso n’est autre qu’Asmodée, le démon de la luxure, qui n’a de cesse de pousser à la faute ceux qui peut-être y penseraient le moins. D’où son indifférence affichée et son impatience pendant les épanchements lyriques et les protestations de fidélité des deux sœurs, « mômeries » pour lui insupportables. D’où son action sur la vanité des garçons : Guglielmo en chantant « Rimira Se meglio puo andar », retire sa moustache et sa barbe postiche, si bien que Dorabella, lorsqu’elle le suit tandis qu’il s’éloigne en se déshabillant, sait bien qu’elle va coucher avec le fiancé de sa sœur. Que peut faire Fiordiligi, dont les proclamations de fidélité héroïques tombent à plat, quand cet obligeant Don Alfonso lui montre la vidéo qu’il a faite des deux traîtres en pleine action ? Elle va évidemment sauter sur Ferrando pour se venger. Ainsi le parallélisme et la symétrie ne sont plus parfaits et du même coup un ressort comique disparaît, tout comme disparaît le « coup de théâtre « du retour des amants. La scène est jouée, mais elle prend l’allure d’un jeu sadique que Don Alfonso exploite à fond, tirant jouissance de sa cruauté. L’image finale, qui le montre à l’arrière-plan étreignant cette Lolita muette dont les apparitions ont ponctué l’œuvre, pourrait révéler chez ce diable le défaut de la cuirasse, mais renchérit sur la misogynie du titre, car cette anonyme est belle et se tait, comme elles le devraient toutes !

On pourra ne pas apprécier cette option, qui s’éloigne du canevas de Da Ponte. Elle va cependant de pair avec un souci méticuleux du texte – sinon des didascalies – et de sa signification et une exploitation intelligente des données relatives aux personnages, par exemple dans la scène où les deux très jeunes sœurs se retrouvent près de leur coffre à jouets. Par ailleurs Lorenzo Regazzo tire le meilleur parti possible de la scène du Teatro Olimpico et des contraintes liées à ce monument historique. Autour des éléments scéniques disposés par Michele Lisi symétriquement par rapport au centre, il organise la circulation, les confrontations, les jeux de miroir, les asymétries, de manière fluide et vivante. Les lumières, remarquablement réglées par un auteur non cité, contribuent efficacement au plaisir des yeux et aux effets dramatiques. Les costumes, eux aussi de Michele Lisi, sont de notre époque : tenues paramilitaires pour les garçons, tenues bcbg pour les péronnelles, bas bleu pour Fiordiligi, plus sexy pour Dorabella. Don Alfonso ressemble d’abord à l’inspecteur Gadget, dans son imperméable mastic, puis adopte le noir, peut-être pour signaler discrètement qu’il est un être des ténèbres. Despina, quand elle n’est pas un mage hindou drapé dans des oripeaux dignes de La Zingara ou le notaire emmitouflé dans la conventionnelle robe noire, porte l’uniforme des techniciennes de surface à la Yolande Moreau des Deschiens. Quant aux garçons, leur travestissement, outre moustaches et barbiches postiches, allie de superbes bérets colorés à des kilts trop courts dont l’effet comique est certain.

Cet agrément du spectacle, animé, varié, coloré, s’accompagne du plaisir né de l’interprétation vocale. Si le timbre de Daniele Zanfardino n’est pas aujourd’hui plus qu’hier de ceux qui nous séduisent, il s’acquitte honorablement du rôle de Ferrando et son engagement scénique est fort convaincant. Il est flanqué du Guglielmo de Marco Bussi, une nature qui se surveille sagement mais dont la stature, le visage expressif, l’apparente désinvolture scénique et la voix longue et claire promettent beaucoup. Fiordiligi a la finesse physique et vocale, l’étendue indiscutable, l’éloquence et la musicalité d’Arianna Venditelli, par ailleurs actrice assez investie pour donner vie à ce personnage complexe et rendre sensibles ses tourments. Dorabella s’incarne bellement grâce à Raffaella Lupinacci dont le timbre est assez sombre pour s’allier délicieusement à celui de sa sœur, et dont la souplesse et l’intensité vont de pair avec un engagement théâtral à la fois séduisant et convaincant. Giovanna Donadini apporte à Despina, manifestement en manque de contacts masculins et qui fait une fixation sur Don Alfonso, la truculence et la vis comica nécessaires, avec une présence chaleureuse et une appréciable aisance vocale. Les dominant de par le rôle qu’il s’est donné, de par son expérience et parce qu’il les met en scène, Lorenzo Regazzo confirme son engagement toujours plus théâtral, attesté par les intermèdes qui imposent silence à la musique – par exemple Despina faisant le ménage. Cette domination scénique va de pair avec une maîtrise vocale intacte qui lui permet de ciseler le rôle, jusqu’à soumettre parfois le rythme musical à l’intention expressive. Il le fait, et le fait bien. Là encore on pourrait s’en offusquer ; mais la théâtralité gagnée rejoint finalement celle de la musique.

Ces libertés de l’interprète sont bien sûr dépendantes du bon vouloir du chef d’orchestre. L’amitié qui unit le metteur en scène et Giovanni Battista Rigon ne permet pas le moindre doute sur leur bonne entente. Mais il en résulte une impression paradoxale puisque le premier, dans son rôle de diable, semble remettre en cause un genre que le second défend amoureusement, étroitement secondé par les musiciens. De façon globale, et même si, outre le percussionniste et le claveciniste (Alberto Boischio) tous les pupitres mériteraient d’être distingués, c’est la justesse de la direction qui enchante, et la précision exacte avec laquelle les musiciens y répondent. De la fosse monte un concert de timbres en relief, dans une transparence et une pulsation rythmique d’un dynamisme plein de vie et d’une richesse expressive constante. On retrouve avec bonheur la qualité et peut-être l’enthousiasme qui nous avait tant séduit il y a quelques années pour un Barbiere di Siviglia. Les choristes Polifonisti Vicentini, de ce point de vue, ne sont pas en reste. Ils prennent donc légitimement leur part de l’euphorie du public, parmi lequel des néophytes étrangers à nos interrogations et auprès duquel le spectacle fait l’unanimité. Aucun doute : le diable a raflé la mise !