En 2016, la France a très discrètement célébré le bicentenaire du naufrage de La Méduse ; il semble que personne ne se soit alors avisé de l’existence d’une œuvre musicale portant le même titre que le tableau de Géricault, et qu’il aurait pu être judicieux d’interpréter à cette occasion. Voilà un reproche qu’on ne pourra pas adresser à la ville d’Amsterdam, où l’on aime décidément ce Floß der Medusa, puisqu’il avait été programmé en novembre 2014 au Concertgebouw. L’oratorio « populaire et militaire » de Henze est donc déjà de retour dans la capitale des Pays-Bas, mais cette fois dans une version scénique, confiée à rien moins que Romeo Castellucci. Pourtant, force est de s’interroger : l’œuvre appelle-t-elle vraiment une visualisation ? Et le spectacle proposé au DNO apporte-t-il quoi que ce soit à la partition ?

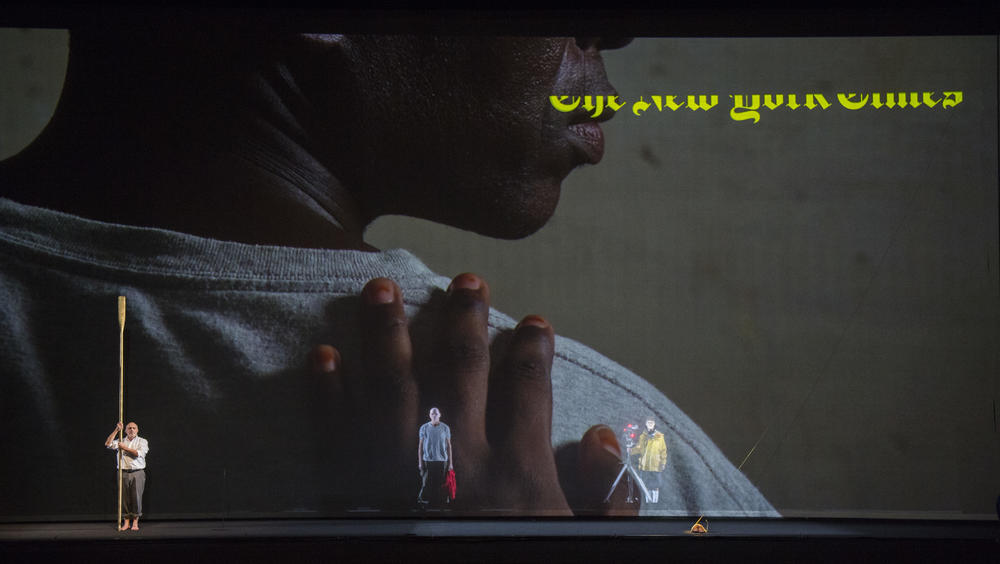

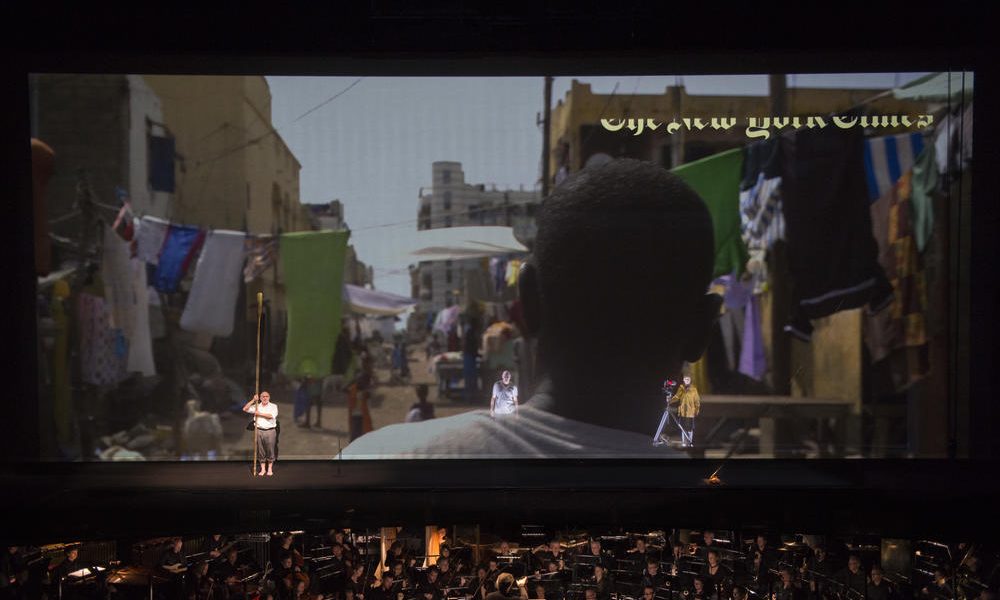

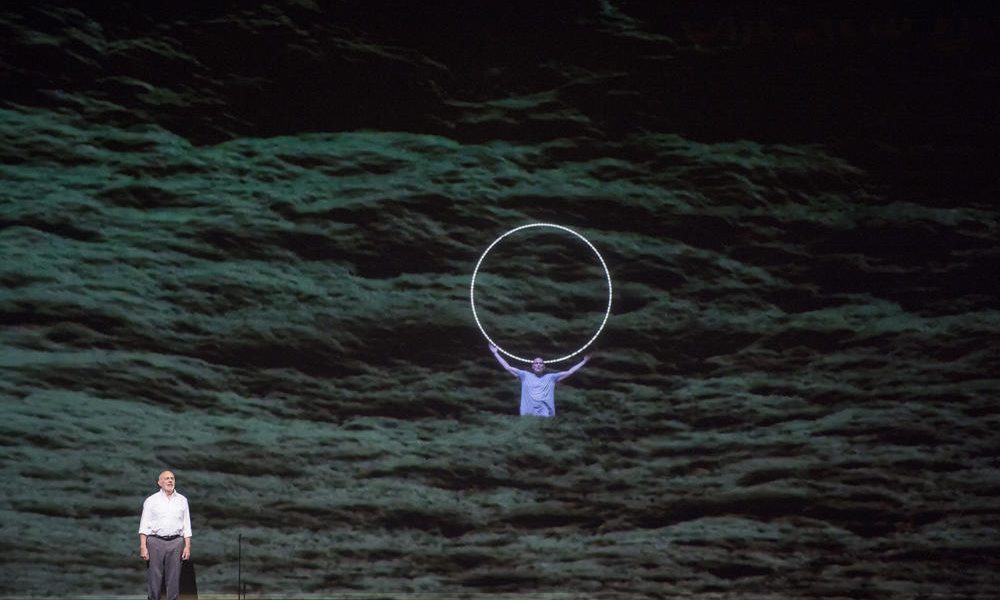

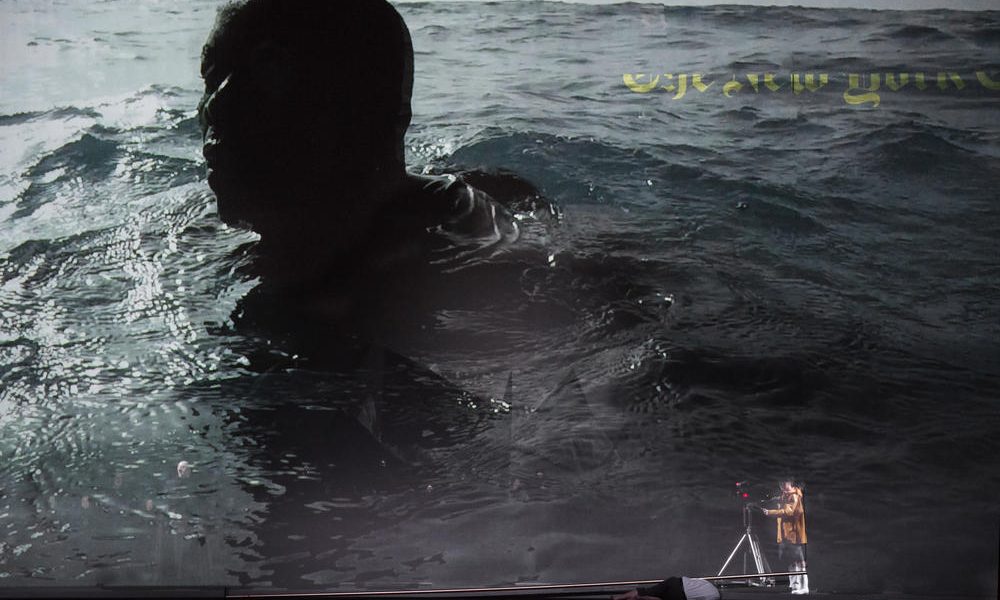

Dénonciation de l’incurie des puissants, l’œuvre de Hans Werner Henze se voulait politique. Romeo Castellucci semble donc avoir songé à ces naufragés d’aujourd’hui que sont les migrants, et sa mise en scène repose en grande partie sur une vidéo tournée au large de Saint-Louis-du-Sénégal, où un professeur de natation sénégalais a nagé en haute mer pendant 24 heures réparties sur quatre jours. Le film multiplie les angles de prise de vue, mais le résultat, d’une esthétique parfois proche du film de Bill Viola pour le Tristan monté par Peter Sellars, avec ses jaillissements de bulle à chaque immersion, n’en dégage pas moins une certaine monotonie, peut-être voulue, jusqu’au sauvetage final. Autre idée : la Mort, sous l’aspect d’un(e) camera(wo)man, s’identifie ici aux médias, témoins insensibles de la misère du monde, ce qui explique sans doute, l’inscription « The New York Times » sur le tulle où est projeté le film. Derrière ce rideau, le chœur, régulièrement rendu visible, est installé sur un dispositif permettant d’évoquer la houle, et à un moment quelques figurants basculent en arrière comme Tosca du haut du Château Saint-Ange.

© Monika Rittershaus

Autrement dit, l’horreur du naufrage est évoquée de manière assez distanciée par la mise en scène, ce qui a au moins pour mérite de ne pas trop détourner l’attention de la musique. Et il se trouve que la partition de Henze a très bien vieilli et conserve toute son efficacité, avec son alternance de paroxysmes orchestraux et vocaux et de moments d’une douceur irréelle, grâce à des effectifs instrumentaux et choraux particulièrement copieux, et ici tout à fait irréprochables, notamment par leur cohérence. Tout au long des 70 minutes que dure l’œuvre, Ingo Metzmacher garde sans faiblir la maîtrise des forces titanesques en présence, et jamais le Radeau ne sombre dans la grandiloquence. Edda Moser, créatrice du rôle de la Mort en 1968, au moins au disque, était une grande mozartienne : remarquée en Suzanne et en Fiordiligi, Lenneke Ruiten était déjà présente dans la version de concert de 2014, et parvient, grâce à des aigus dardés avec vigueur, à rendre toute l’expressivité de son personnage malgré son ciré jaune et ses bottes en caoutchouc blanc. Grand serviteur de la musique contemporaine, Bo Skovhus ne rencontre ici aucune difficulté et fait entièrement oublier les quelques signes d’usure vocale qu’il avait pu manifester ailleurs. Après avoir beaucoup chanté à La Monnaie de Bruxelles, notamment, Dale Duesing s’offre une seconde carrière en tant que récitant, et compose un Charon plein de bonhomie, scandant les dernières phrases de son texte au rythme de l’orchestre.

On espère maintenant que la traversée du désert que connaît Henze dans certains pays prendra bientôt fin, et qu’il sera enfin possible de voir ses opéras sur scène (The Bassarids, le dernier présenté à Paris, remonte à 2005).