Le Faust proposé cette saison par le Staatsoper de Berlin est une reprise de la production de Karsten Wiegand de 2009. Cependant le décor indigent, l’absence d’ingéniosité scénique, et la distribution inégale nous laissent sur notre soif de grand opéra français.

La scène souvent vide sert d’écrin à un jeu de lumières blafardes balayant les panneaux métalliques qui l’entourent. La chambre de Marguerite à l’acte II prend la forme d’une ridicule maison de poupée autour de laquelle les personnages peinent à accréditer leurs aventures.

La version proposée est cruellement amputée, réduisant l’opéra à quatre actes. Point d’étudiant Wagner donc pas de « chanson du rat », la kermesse tourne court, si bien que la « ronde du veau d’or » arrive comme un cheveu sur la soupe alors que Méphistophélès se trouve seul sur scène. On regrette également l’absence de la page orchestrale de la « nuit de Walpurgis » car, sous la baguette de Leo Hussain, l’orchestre rutile de tous ses feux tout en conservant une grande fluidité dans le discours musical.

Faut-il voir dans le dédoublement du rôle de Faust une volonté de rendre le synopsis plus compréhensible ? Plus prosaïquement cela nous évite de supporter plus longuement le chevrotement artificiel et la diction incompréhensible de Stephan Rügamer. Pour le rôle de Faust rajeuni, l’indisposition du chanteur programmé nous permet d’entendre Marcello Giordani qui le remplace au pied levé en chantant le rôle au bord de la scène tandis qu’un acteur mime le jeu de scène. Outre sa diction parfaite, le ténor nous gratifie d’un chant radieux et pénétrant tandis que ses contre-uts vrillent l’air. A ses côtés la Marguerite de Larissa Krokhina fait pâle figure en dépit de son phrasé délicat et nuancé. L’absence d’emphase et d’emportements vocaux font objectivement cruellement défaut et permettent d’affirmer qu’elle n’a pas la dimension du rôle. Roberto Scandiuzzi incarne un Méphistophélès aux allures de crooner dont les rires sardoniques à souhait et les puissantes accentuations font un interprète idéal. Le Valentin d’Alfredo Daza n’est pas aussi convaincant ; il compense son émission forcée – et pourtant sans rayonnement – par un jeu néanmoins crédible. Katharina Kammerloher en Siebel nous fait entendre son riche timbre de mezzo qui est malheureusement entaché d’une diction désastreuse.

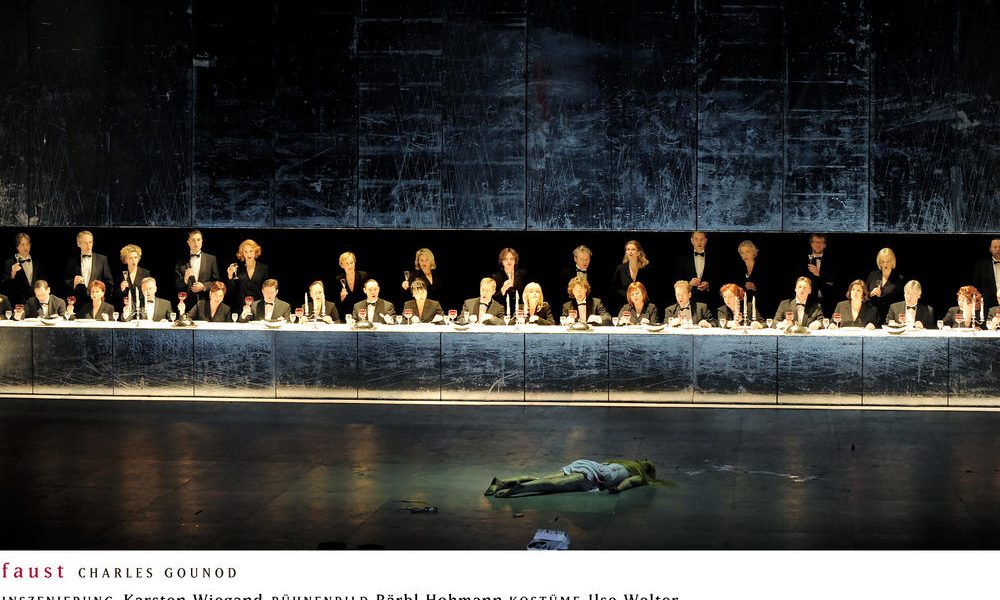

La soirée doit finalement son salut au chœur dont la présence scénique et musicale est à son firmament. De merveilleux tableaux d’immobilité expressive succèdent à des accélérations frénétiques, l’air « Gloire immortelle de nos aïeux » est interprété avec une belle intensité. Enfin de grands moments d’opéra !