L’opérette française classique n’est plus guère montée aujourd’hui… L’époque n’est pourtant pas si lointaine où, l’Opéra de Nancy, parallèlement à six opéras, en donnait sept par saison ! Qu’en reste-t-il à part de beaux souvenirs, la difficulté d’équilibrer le respect d’une intrigue originale souvent mince, et une mise au goût du jour semblant indispensable ?

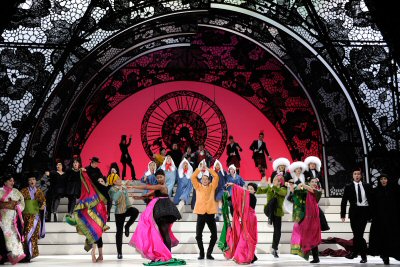

La mise en scène de Carlos Wagner proposait un décor fort bien conçu d’arches vitrées et métalliques, typiques des gares Art nouveau, et pouvant figurer également un intérieur bourgeois de l’époque, aussi bien que les pieds géants d’une Tour Eiffel en avance de vingt ans mais symbolique de Paris. Les costumes jouaient judicieusement sur les époques : 1900 notamment, pour la plupart des personnages masculins en habit très Veuve joyeuse, l’époque contemporaine pour certaines robes très courtes, mais aussi celle de la création, ce Second Empire à crinolines comme la robe de Pauline à la « Sissi impératrice », curieuse mais irrésistible de charme farfelu avec sa jolie peau de tigre cousue sur le devant ! Certes, quelques costumes symboliques hors du temps ne manquaient pas, comme la veste à brandebourgs du faux major.

Afin de demeurer plus vite sous le charme global de cette production, considérons d’emblée les fautes de goût et vulgarités inutiles. Faire se jeter à terre Raoul de Gardefeu sur l’une des protagonistes ou sur une figurante, afin de montrer son idéal féminin, peut-être, mais à quoi bon lui faire mimer plus avant le rapport possible entre deux êtres ? D’autre part qu’apporte la vulgarité d’ajouter dans le petit défilé de tâches hôtelières la cuvette de toilettes avec la soubrette qui fait mine de la nettoyer (sans parler de celle qui, sur le devant de la scène, cette fois, se coiffe soigneusement avec la petite brosse idoine !!!). Pourquoi, lors du trio de l’ivresse, fort bien rendu par les chanteurs —et l’ivresse est difficile à mimer— pourquoi, alors que les personnages sortent en titubant, faire pousser à l’un d’eux l’horrible râle de celui dont l’estomac se décide à rejeter tout ce qui lui pèse ? Quelques autres effets appuyés « à la aujourd’hui » : lors de la dernière production nancéienne, en tout point remarquable, le comique André Culié (le baron), assis aux côtés de Pauline sur un petit canapé, minaudait en effet avec cette dernière, au point de disparaître brusquement, l’espace d’un instant sous la grande crinoline, ce qui mettait en valeur l’extravagance de l’ampleur du costume féminin. Aujourd’hui, il disparaît toujours, mais cela dure… et dure, et la dame pousse des cris de satisfaction clairement allusifs et complètement déplacés. Offenbach trouvant déjà l’idée farfelue —et géniale— de placer une valse tyrolienne (à yodle !) comme morceau culminant du Finale II, pourquoi alors (mais pourquoi pas aussi !) forcer le trait en costumant tout le monde en tyroliens-bavarois et faire s’exprimer les personnages dans une curieuse langue-salade germanisante ? De même, dans l’ensemble « Votre habit a craqué dans le dos », il fallait oser faire chanter un tel texte et s’amuser d’une telle circonstance. Avec l’esprit d’Offenbach c’était déjà une trouvaille, était-il besoin encore d’appuyer, en faisant « craquer » tous les costumes, de tous ces messieurs (baron compris) ! Une concession toutefois : le fait que le baron n’échappe pas au « craquement » peut paraître aussi incongru que spirituel, ce dernier pouvant en effet se montrer désireux de suivre —sans la comprendre— toute excentricité parisienne en vogue.

L’équipe des interprètes est homogène et sympathique, théâtralement parlant, ce qui est déjà important. L’aspect comédie légère vaudevillesque, avec ses longs passages parlés, fleuris de plaisanteries ayant plus ou moins bien vieilli, ne peut en effet que mieux vivre avec des chanteurs qui sauront jouer de la manière la plus juste. Cela peut même faire passer certaines petites insuffisances ce qui concerne l’exécution musicale… sauf quand elles sont malheureusement trop manifestes. On ne peut en effet se consoler avec la belle aisance scénique de Loïc Félix, du manque de puissance et de brio de sa voix… qui doit interpréter l’air le plus célèbre et spectaculaire de l’ouvrage : « Je suis brésilien, j’ai de l’or… » ! En revanche, la puissance limitée de Christophe Berry se fait pardonner par son aisance remarquable à composer un digne maître d’œuvre, celui par qui tout arrive : Raoul de Gardefeu. Il est bien secondé en cela par son ami Bobinet, Armando Noguera, et c’est avec une pointe d’émotion et sans surprise qu’on les voit tout naturellement tomber dans les bras l’un de l’autre lors des saluts finals. Il faut également souligner la valeur d’Olivier Grand, bottier à la voix de stentor dominant la scène ; le particulier Alfred de José-Luis Barreto, qui nous avait déjà étonné l’année passée par son « aisance multi-rôle », pour ainsi dire, dans la zarzuela Les Neveux du Capitaine Grant. Dans le rôle de Prosper, trop court pour son talent, Abdellah Lasri fait merveille et l’on est content d’avoir pu l’apprécier lors de l’atypique conférence de présentation de l’ouvrage, dans des morceaux aussi variés que des Lieder ou le fameux « Je t’ai donné mon cœur » de Franz Lehár. Il faudrait citer chacun des personnages secondaires afin de rendre hommage au juste ton global, voulu par Carlos Wagner et trouvé par ces interprètes. Du côté de ces dames, on remarque la présence vocale et scénique de la Métella aux tons graves de Elodie Méchain, le brio et le charme du timbre joliment fruité de Mélanie Boisvert (Gabrielle), bien secondées dans les rôles un peu plus en retrait mais efficacement tenus, par Sophie Angebault (la Baronne de Gondremarck) et Laure Baert (Pauline).

L’attentive et constante retenue de Claude Schnitzler nous dérange moins que dans Wiener Blut, il y a deux ans, où il freinait tant son orchestre que le brio viennois demeurait comme glacé au lieu de déployer sa chaleureuse vague. Après avoir été quelque peu étonné, parfois, du côté intimiste qu’il donne à certains passages, on goûte cette retenue, cette finesse, et lorsqu’on voudrait « pousser » les choses, la musique réclamant plus d’allant, on a la surprise de le voir s’éveiller et tout de même lancer orchestre et chanteurs avec le brio attendu… sans pour autant atteindre la vélocité impensable et contestable de certains chefs à la mode. Il complète en cela à merveille le travail de son collègue Jean-Christophe Keck, cherchant à établir des partitions reflétant les originales d’Offenbach. On entend par exemple des morceaux charmants que l’on n’exécutait plus, on découvre ainsi l’intégralité de l’air célèbre du Brésilien, habituellement amputé on ne sait pourquoi !

N’oublions pas, en guise de conclusion, d’exprimer à Carlos Wagner la gratitude immense d’avoir épargné au public la carte postale des petites femmes de Paris, levant jupons et criant plus fort que chanteurs et orchestre ! (une production diffusée à la télévision montrait même ces dames sur le devant de la scène, durant le finale, et alors qu’on se demandait avec consternation où étaient passés les chanteurs, la caméra daignait les faire entre-apercevoir, relégués de côté, sur les petits pontons souvent jeté sur les bords de la fosse d’orchestre pour les opérettes !) Ici, ce sont les protagonistes qui se lancent gaiement dans l’irrésistible « Feu partout, lâchez tout ! », et si l’on est triste de voir déjà Claude Schnitzler venir saluer sur scène sans même faire un bis, notre espoir renaît lorsqu’il se penche vers la fosse et demande au premier violon de réattaquer le galop, un peu tonitruant, mais cela fait partie de la fête !