C’est un exemple sans doute unique dans l’histoire de la musique que nous montre Bernard Foccroulle : créer son premier opéra à près de 70 ans. Le parcours de ce musicien atypique mérite d’être rappelé. Né à Liège (Belgique) où il reçoit sa formation d’organiste, il se tourne très tôt vers les musiques anciennes, en particulier le répertoire allemand, du XVIIe siècle à J.S. Bach, mais aussi la musique contemporaine pour laquelle il eut, tout au long de sa carrière, une attention soutenue. Cette carrière d’organiste se double assez rapidement de celle d’un homme d’action : au sein des Jeunesses Musicales tout d’abord, organisme belge destiné à promouvoir la diffusion de la musique au sein de la jeunesse, dont il est le secrétaire général, puis comme directeur général du Théâtre Royal de la Monnaie, où il succède en 1992 à la figure devenue mythique de Gérard Mortier. Il quittera ce poste en 2007 pour succéder à Stéphan Lisner comme directeur général du Festival d’Aix en Provence, poste qu’il occupera pendant 11 ans, tout en assurant la classe d’orgue du Conservatoire de Bruxelles. On ne s’étonnera guère qu’avec un tel emploi du temps, Foccroulle compositeur soit resté relativement discret. Son catalogue comprend évidemment des œuvres pour orgue, mais aussi des pièces instrumentales avec viole de gambe, et des œuvres vocales sur des textes exigeants, dont Am Rande der Nacht pour soprano et orchestre (2007) est celle qui se rapproche le plus d’un opéra, sans pourtant en avoir l’ampleur.

Le projet de Cassandra est né d’une commande de la Monnaie à son ancien directeur, cette démarche-là non plus n’est pas courante, et son élaboration a commencé pendant la période très particulière du premier confinement, où compositeur et librettiste se sont réunis virtuellement pour poser les premiers jalons de leur œuvre commune. Ces circonstances particulières avaient le mérite de stimuler l’ambition et d’assouplir un peu les contraintes de temps.

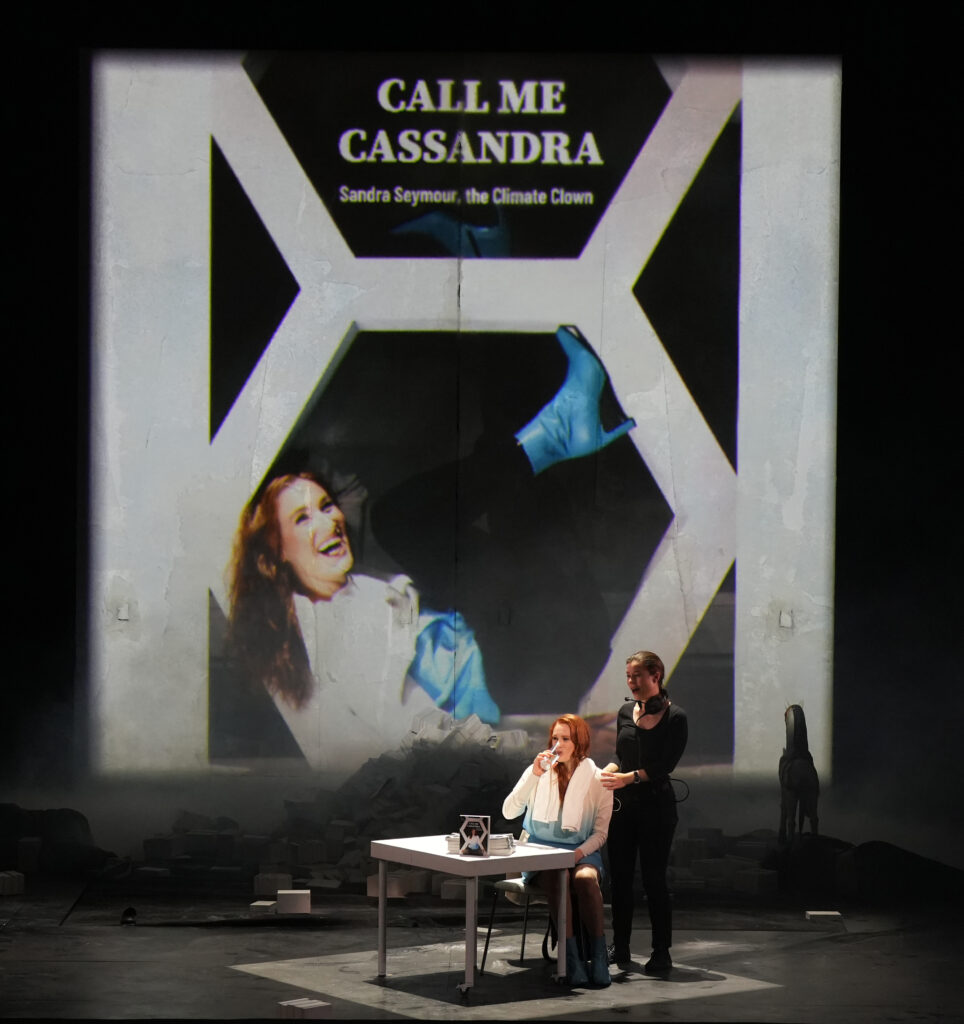

Le sujet principal de l’opéra est l’incapacité dans laquelle se trouvent ceux qui détiennent la vérité de se faire entendre, dès lors que cette vérité dérange. On se souviendra en effet que la Cassandre de la mythologie, celle qui apparaît dans l’Illiade, fille d’Hécube et de Priam, avait reçu des dieux le don de prédire l’avenir, y compris le sien, mais avait été privée par Apollon de la faculté d’être crue, et donc d’influer en quoi que ce soit les événements à venir. Le parallèle avec les climatologues de notre temps apparaissait dès lors comme une évidence aux concepteurs du livret, qui présentent simultanément la Cassandre mythique et un double contemporain, Sandra, jeune universitaire qui travaille sur le réchauffement climatique, et plus particulièrement la fonte de la calotte glaciaire. Elle se désole de voir fondre les traces du passé et s’inquiète à juste titre des conséquences terribles de ce qu’elle voit. C’est donc aussi le très préoccupant sujet du réchauffement climatique qui est abordé ici pour la première fois à l’opéra, on ne saurait être davantage dans l’air du temps. Le fait que la création ait lieu un dimanche de canicule est-il fortuit ?

Le livret de Matthew Jocelyn, figure éminente du théâtre canadien, est assez complexe, avec plusieurs niveaux de lecture, et d’une grande richesse. Rédigé en anglais, il superpose deux époques, celle du mythe de l’antiquité, avec la chute de Troie qui constitue la première scène de l’opéra, et notre époque, avec son lot d’incongruités, de provocations, de médiatisation, où tout devient spectacle et où il faut faire rire pour se faire entendre. Mais il inclut aussi un chœur très présent dans la partition, qu’il intitule le chœur des esprits, qui transcende ces deux époques et apporte à l’œuvre une dimension humaniste universelle.

Au plan musical, Foccroulle, dans les interviews qu’il a accordées à la presse avant la création, mentionne plusieurs sources d’inspiration, plus ou moins conscientes. Il y a tout d’abord Berlioz et la Cassandre des Troyens, quasiment le seul opéra du répertoire présentant ce personnage, pourtant propice à stimuler l’imagination. Mais cette source-là n’est guère audible à première écoute. Il y a ensuite la figure tutélaire d’Olivier Messiaen, mais aussi deux compositeurs d’opéra avec lesquels Foccroulle a beaucoup travaillé : Philippe Boesmans, et en particulier son Wintermärchen (1999), et George Benjamin et son merveilleux Written on skin, créé à Aix en Provence en 2012, plusieurs fois repris depuis lors, et qui, avec le recul, apparait comme une partition tout à fait éminente de ce premier quart de siècle.

Mais d’autres références, d’un passé plus lointain, apparaissent ici et là, témoins des liens que Foccroulle s’est toujours attaché à établir entre musique ancienne et musique contemporaine. Outre quelques réminiscences de Monteverdi, on ne sera donc pas étonné de trouver tout à la fin de la partition un choral de Bach, très judicieusement placé en réponse à l’interrogation de Sandra sur la possibilité d’un monde sans Bach (mais elle fait plutôt allusion à un lieu de l’Antarctique qu’au compositeur…).

L’écriture de Foccroulle est très savamment dosée, avec à l’orchestre un jeu de timbres très riches, (moins kaléïdoscopique cependant que celui de George Benjamin qu’on évoquait plus haut) faisant la part belle aux percussions, un lyrisme discret et réservé à quelques scènes seulement, et pour ses chanteurs un recours à des registres extrêmement variés, allant de la voix parlée, même éventuellement amplifiée, au cri, en passant par toutes les expressions plus traditionnelles du chant. Tout cela est directement inspiré de la musique du texte anglais, de sorte que la prosodie s’impose tout naturellement et que la symbiose entre plateau et orchestre est parfaite. L’orchestration comprend quelques prouesses techniques, comme l’imitation du vol des abeilles, à l’image de ce que Messiaen avait fait pour les oiseaux ; mais au-delà de ce figuralisme, la partition constitue une vaste fresque aux multiples tensions dramatiques tout à fait passionnante.

Bien sûr, il est toujours difficile de juger d’une partition à première écoute, surtout quand elle est aussi riche et séduisante, mais l’impression générale qu’on en retirait, à l’issue de la première, est largement positive, suscitant d’ailleurs l’enthousiasme général.

La mise en scène très spectaculaire de Marie-Eve Signeyrole, intégrée très en amont de la conception de l’œuvre, présente, avec un ingénieux système de plateau tournant, un décor qui peut s’adapter aux deux mondes. La pièce s’ouvre sur un mur en ruines, qui est aussi une bibliothèque, dont la chute va évoquer celle de la ville de Troie et la perte de la Connaissance, dans un premier tableau qui situe d’emblée le caractère tragique de l’œuvre. Le visuel du spectacle connaitra quelques longueurs en cours de route, et on regrettera en particulier que la plupart des interventions du chœur se fassent hors scène, privant une fois de plus les spectateurs d’un contact visuel avec les choristes, qui constituent pourtant un élément important du drame. Leur voix sortant des coulisses arrive un peu voilée, l’impact n’est pas optimal. L’intégration de la vidéo, qui vient à plusieurs reprises compléter le visuel du spectacle, qu’il s’agisse d’images prises sur le vif avec parfois un peu de complaisance, ou d’images enregistrées, se fait facilement.

Sur le plateau, le casting vocal est très homogène et ne connaît aucune faiblesse : choisi par le compositeur à la fois pour son timbre et sa personnalité, chaque chanteur est parfaitement à sa place, avec un rôle écrit spécialement à sa mesure. Katarina Bradić et Jessica Niles (respectivement Cassandra et Sandra) se complètent très adéquatement, la grande tragédienne d’un côté et la scientifique en passe de basculer vers l’activisme de l’autre. Elle sont rejointes par Paul Appleby (Blake, le compagnon de Sandra) qui campe un personnage touchant et sincère avec beaucoup d’humanité et de crédibilité, Joshua Hopkins particulièrement rayonnant dans le rôle assez noir d’Apollon, Sarah Defrise qui incarne Naomi, la sœur enceinte de Sandra, et le couple formé par Susan Bickley et Gidon Saks à qui on a confié les rôles des parents de Sandra (Alexander et Victoria) mais aussi ceux de Cassandra, Hécube et Priam, créant ainsi un lien supplémentaire entre les deux personnages principaux. Dans la fosse, Kazushi Ono, qui fut extrêmement apprécié au temps où il dirigeait l’Orchestre de la Monnaie (et par ailleurs récemment nommé à la tête du Brussels Philharmonic), propose une lecture très analytique d’une partition dont il semble se délecter, détaillant chaque motif avec grand soin. Il parvient à créer des effets dramatiques très spectaculaires alternant avec des ambiances intimistes, dans une continuité très cohérente.

Le public de la première a accueilli très chaleureusement la performance des artistes mais aussi le compositeur et son œuvre, qui semble bien partie pour un long parcours, c’est tout ce qu’on lui souhaite.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes