Revenir au Teatro Rossini de Pesaro est un plaisir en soi. Qu’importe alors que, pour des raisons sanitaires, l’orchestre occupe le parterre, tandis que les spectateurs (peu nombreux du fait d’une jauge limitée) sont rejetés tout autour dans les loges du charmant théâtre à l’italienne.

Pour ce qui est de l’orchestre, l’acoustique ne souffre aucunement de cette disposition atypique, qui permet de goûter dès l’ouverture (avec ses célèbres coups d’archet sur les pupitres qui firent scandale à la création) à la belle sonorité de la Filarmonica Gioachino Rossini, en formation réduite (du fait du compositeur et non du COVID cette fois !), dirigée avec précision et enthousiasme par Michele Spotti. Les voix, en revanche, ont parfois du mal à parvenir jusqu’aux loges de côté.

Il Signor Bruschino, opéra en un acte d’un Rossini âgé de vingt ans, ne souffre pas de temps mort. Florville aime Sofia, fille de Gaudenzio. Le décès du père de Florville, ennemi juré de Gaudenzio, pourrait ouvrir la voie à un possible mariage, mais Sofia a été promise au fils d’un certain Signor Bruschino. Qu’à cela ne tienne, Florville se présente auprès de Gaudenzio comme le fils Bruschino (le véritable fils étant retenu pour causes de dettes). Tout cela serait parfait n’était l’arrivée du fameux Signor Bruschino. Après avoir été tourné en bourrique par son faux fils et sa fiancée, il donnera finalement son consentement au mariage, Gaudenzio découvrant alors, dans un finale échevelé, qu’il a été berné et a donné pour époux à sa fille, l’enfant de son pire ennemi.

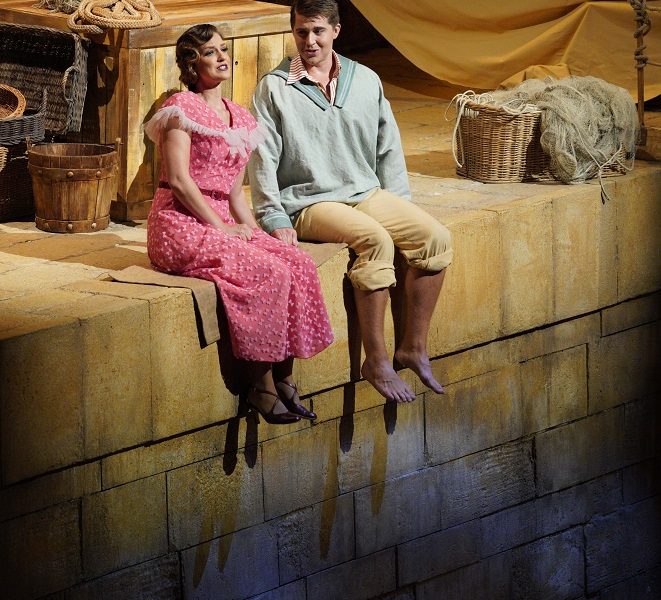

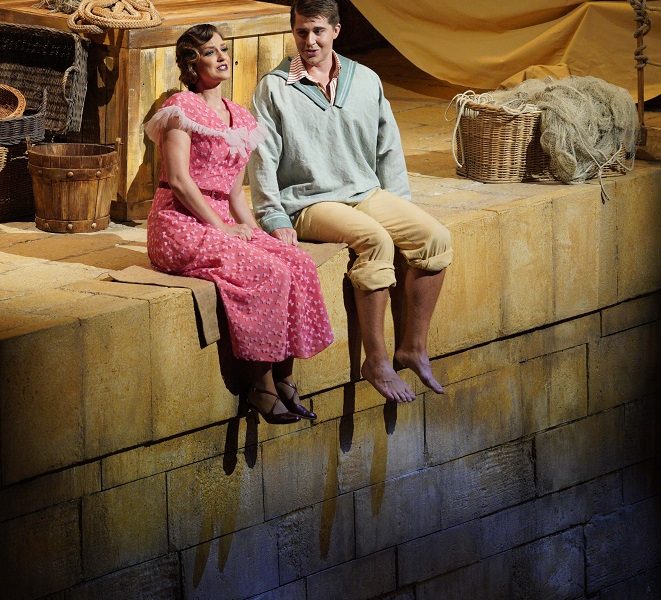

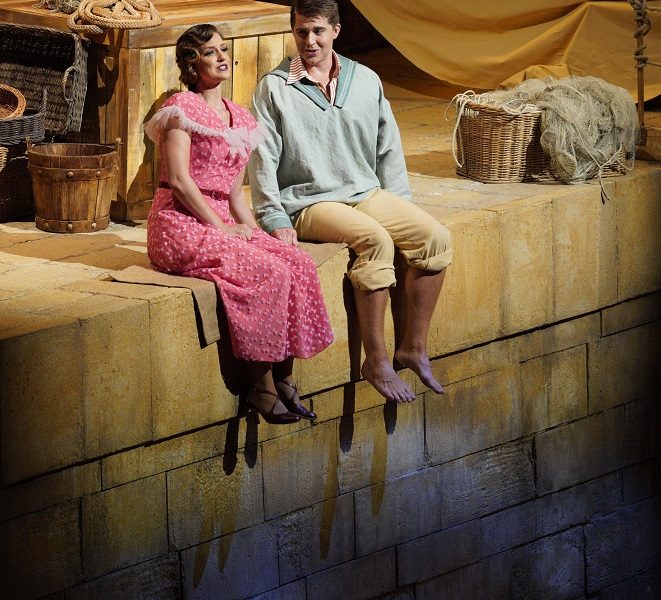

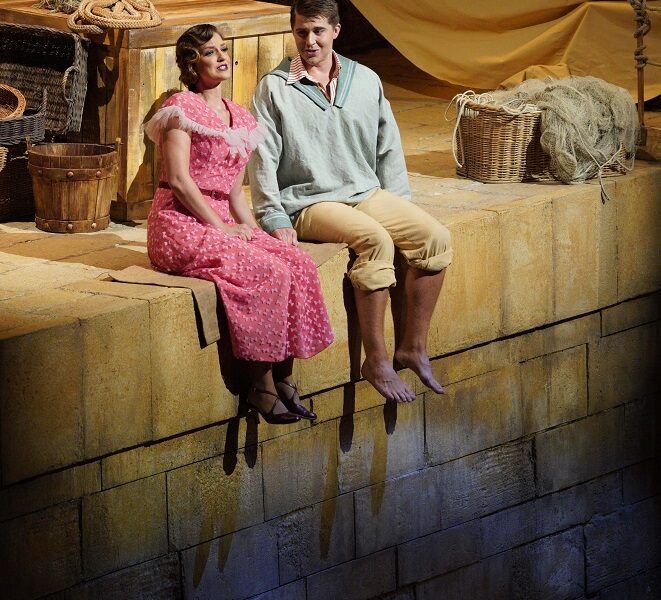

Marina Monzo (Sofia), Jack Swanson (Florville) © ROF / Studio Amati Bacciardi

Le Signor Bruschino a ce soir les traits et la voix de Pietro Spagnoli. Quel plaisir de sentir la jubilation scénique et vocale du baryton romain ! Si les ans ont blanchi le timbre, il n’ont pas élimé sa technique souveraine (notamment sa science du chant syllabique) et surtout sa gourmandise scénique. Qui peut résister à ce barbon grisant, d’abord dindon de la farce, qui prend in fine sa revanche ? L’autre père ridicule, Gaudenzio, est incarné par Giorgio Caoduro. Si le baryton fait montre d’une belle extension vocale avec graves sonores et aigus puissants, on déplore ça et là des duretés et des rudoiements de la ligne vocale.

Le couple de tourtereaux est charmant, tout en nuance dans le délicat duo « Quant’è dolce a un’alma amante ». Lui (Jack Swanson), est malheureusement le plus défavorisé par l’acoustique particulière. Elle (Marina Monzó), possède toute la rouerie pour rendre honneur à l’air « Ah donate il caro sposo », passant sans coup férir de la caresse à la colère. La soprano espagnole a par ailleurs de l’agilité, une projection confortable et un timbre qui accroche l’oreille : voilà un nom que l’on pourrait retrouver dans un avenir proche !

Les seconds rôles ne sont pas en reste, du mâle tavernier de Gianluca Margheri à la servante sonore de Chiara Tirotta en passant par Manuel Amati (le fils Bruschino) qui n’a pourtant que quelques phrases à la fin de l’opéra pour exister.

Mise en scène, décors et costumes sont signés par le duo français Barbe & Doucet. Le décor, un port accablé de soleil où est amarré le bateau de Gaudenzio, est esthétique avec ses tons chauds. Si la direction d’acteurs est minutieuse on regrette un comique parfois un peu appuyé, mais qui n’enraye en rien la verve Rossinienne.

Voilà au final un amuse-bouche distrayant pour cette semaine dédiée au maître de Pesaro.