Cette production du Trittico signée Damiano Michieletto laisse à la fois séduit et partagé, comme nombre des spectacles signés par le talentueux metteur en scène. Partant du constat que dans Il Tabarro comme dans Suor Angelica le manque d’un enfant, parce qu’il est mort ou que son absence et son silence prolongés font craindre qu’il le soit, tourmente indéfiniment des personnages, il lie les deux actes sans solution de continuité, grâce à la métamorphose quasi instantanée du décor conçu par son partenaire habituel Paolo Fantin, rendue possible par la machinerie sophistiquée de l’Opéra Royal de Copenhague et par la précision des éclairages d’Alessandro Carletti. On passe ainsi directement du lieu indéfini où s’entassent des containers à l’institution gérée par des religieuses. Après l’entracte une autre métamorphose fera des mêmes volumes le décor surchargé de la demeure de Buoso Donati, jusqu’au dénouement où en se refermant sur les personnages les murs redeviendront parois de container, recréant en partie le décor initial. La réalisation du dispositif et la mise en scène sont si étroitement imbriquées qu’on ne peut qu’admirer le tour de force et l’ingéniosité de la conception.

Pourtant des réserves s’imposent. Damiano Michieletto se soucie, nous disait-il à Venise, de ceux qui ne sont jamais venus à l’opéra. Sans nul doute son travail éclaire la douleur des personnages ou la cupidité qui les damne, et peut prétendre ne pas trahir le sens des œuvres. Après tout, si Suor Angelica se suicide, qu’importe qu’elle s’ouvre les veines au lieu de s’empoisonner avec les plantes dont elle connaît les vertus curatrices ? Qu’importe si le décor urbain de Paris a disparu ? Pour la linéarité du récit, en effet, il importe peu. Mais ces options privent l’hypothétique spectateur néophyte d’intentions poétiques voulues par le compositeur. Puccini était sensible à l’atmosphère parisienne des bords de Seine ; l’escamoter revient à négliger la symbiose existant entre le sujet – choisi par le compositeur – et les passages musicaux qui accompagnent l’évocation nostalgique de la vie d’avant, à Belleville. De même, faire de Michele un père inconsolable qui cache dans ses poches les jouets et les chaussures de son enfant mort est une trouvaille dont l’impact pathétique est indiscutable. Mais cela rationalise le désamour entre lui et Giorgetta, alors que la question : pourquoi ne s’aime-t-on plus ? reste sans réponse précise dans l’œuvre, indétermination qui participe de sa modernité. De même encore, choisir de flanquer la tante de Suor Angelica d’un garçonnet qui serait le fils de la recluse n’augmente pas la cruauté de la première mais vide l’œuvre du mystère relatif à la vie ou à la mort de l’enfant. Si Suor Angelica souffre constamment, c’est du silence des siens. En rajouter en faisant du couvent un lieu infernal où les pensionnaires sont brutalisées constamment par un encadrement sadique crée un climat de tension oppressant mais ne tient clairement pas compte de ce que la musique suggère, où Puccini a probablement mis ses propres souvenirs du couvent dont sa sœur était supérieure. Quant à montrer Nella cherchant le testament de Buoso Donati entre les fesses du défunt, le gag amuse le public mais enrichit-il la compréhension du débutant à l’opéra ? Ou le croit-on incapable de se satisfaire de l’ironie grinçante du livret ?

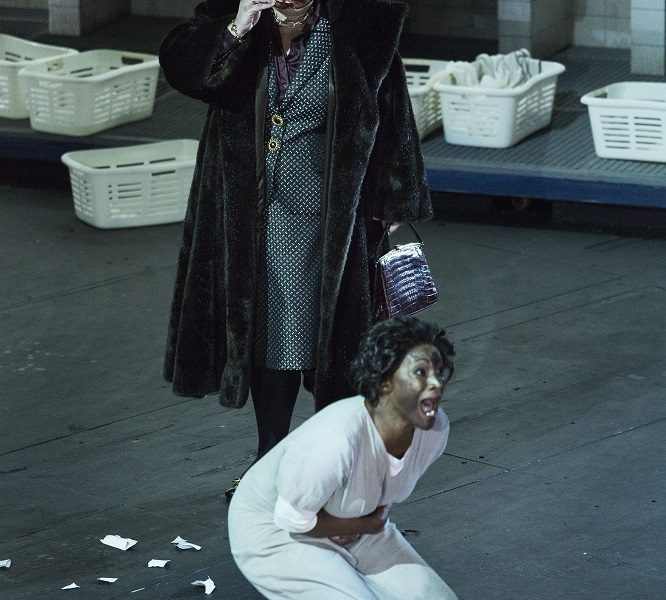

Elizabeth Llewellyn (Giorgetta) et Niels Jorgen Riis (Luigi) © Miklos Szabo

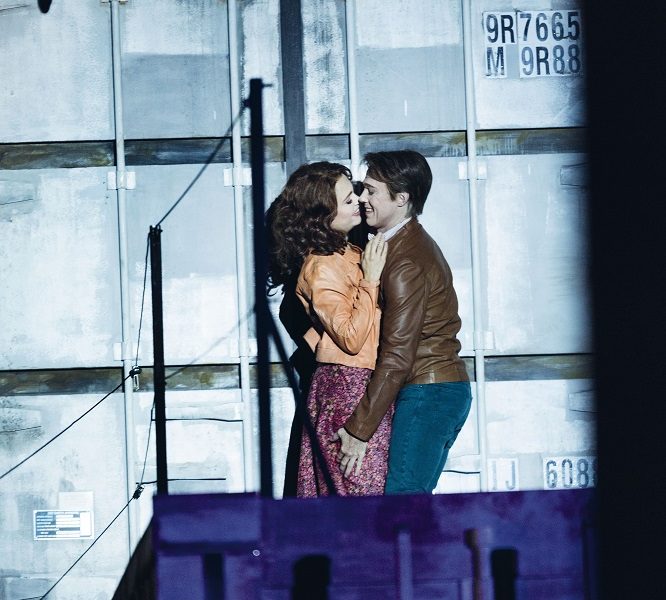

Si ces libertés nous semblent ainsi excessives, cela tient peut-être à la force remarquable de l’interprétation. La troupe de l’Opéra Royal se montre d’une cohésion et d’une efficacité telles, peut-être augmentées au fil des représentations, que l’impact du spectacle est maximal. En vedettes, le baryton-basse Johan Reuter et la soprano Elizabeth Llewellyn, respectivement Michele et Gianni Schicchi, et Giorgetta et Suor Angelica. Le premier, hôte de Covent Garden et du Metropolitan, entre autres lieux prestigieux, montre sa versatilité dans les deux rôles si différents où il est également crédible, monolithe fissuré de l’intérieur ou esprit vif prêt à l’embrouille, avec pour Schicchi le jeu attendu et très réussi des voix modifiées. La seconde, d’origine britannique, après des débuts prometteurs avait dû abandonner la scène durant une décennie pour raisons de santé. Est-ce ce parcours singulier, ce souci de rattraper les années perdues qui donne à son chant et à son jeu cette intensité ? La voix n’est exceptionnelle ni par le timbre, ni par l’étendue, et pourtant sa Giorgetta et sa Suor Angelica, qu’elle enchaîne sans la moindre pause avec la même force de conviction sont chargées d’une émotion contenue dont la justesse relève d’un art consommé. Parmi les membres de la troupe, Nils Jorgen Riis campe un Luigi vocalement très solide et crédible scéniquement, en homme simple qui n’aime ni l’ambigüité ni la duplicité, et Hanne Fisher une Frugola bien sonore. Johanne Bock est d’abord une Zia Principessa moins abrupte que d’autres, mais dont la dureté est peut-être plus blessante quand elle se révèle, puis une Zita dont son physique généreux explicite l’avidité. De son vison à son tailleur, Carla Teti l’habille en fonction de ce qu’est le personnage, comme du reste tous les autres, le tableau d’ensemble de Gianni Schicchi offrant à la costumière l’occasion de recréer une véritable collection. Elle habille Lauretta avec une discrétion qui semble annoncer une sainte nitouche, alors que Kristina Mkhitaryan exprimera la détermination du personnage avec une netteté gracieuse dont « O mio babbino caro » est la délicieuse expression. En Rinuccio Gert Henning-Jensen a conservé à peu près la silhouette et la fraîcheur vocale du temps où il était stagiaire à l’Accademia rossiniana mais l’ampleur se révèle un peu juste pour passer toujours la rampe sonore de l’orchestre. En coulisse les chœurs ont la résonance juste de la dévotion sincère, que la coercition représentée plus tôt teinte de mensonge.

L’orchestre, justement, se révèle d’une souplesse particulièrement remarquable, et dans l’acoustique chaleureuse sonne splendidement. Mais au-delà des remarques ponctuelles où l’on apprécie particulièrement tel trait, tel éclat des cuivres, telle plongée ou tel friselis des cordes, c’est la direction de Giuliano Carella qui donne à ce Trittico sa puissance émotionnelle. Amoureux de Puccini depuis toujours, c’est peu dire qu’il nourrit une dévotion véritable pour le compositeur, qui lui valut d’être appelé à diriger en novembre 2014 l’exécution d’inédits lors de la célébration du quatre-vingt-dixième anniversaire de la naissance du musicien. Il ne se lasse pas d’explorer sans cesse les moindres détails de partitions qu’il pourrait diriger les yeux fermés, toujours soucieux d’être au plus près des intentions du Maître qu’il vénère. Cela donne une lecture si ardente que l’on croit sentir monter, dans les vagues sonores, l’âme même du compositeur. Ce résultat si magnifique est probablement aussi le fruit des représentations déjà nombreuses qui ont permis à l’orchestre d’atteindre cette qualité. C’est un engagement si absolu et une telle réussite musicale que les approximations de la mise en scène en sont comme minimisées. Les images théâtrales étaient fortes, mais c’est la musique qui a comblé !