Tragique, lyrique, comique… Il trittico, cet ouvrage unique que Puccini a voulu composé de trois opéras en un acte, brasse les genres comme les lieux et les époques – les bords de Seine à Paris en 1900, un couvent à la fin du 17e siècle, une demeure bourgeoise dans la Florence médiévale. Trois récits aux contours si différentiés que les théâtres préfèrent souvent les dépareiller. On ne mélange pas des choux et des carottes.

L’Opéra de Tours démontre le contraire. La « pâte » de Paul-Emile Fourny a parfois semblé indigeste. Le goût du metteur en scène pour une symbolique plus affirmative que suggestive est ici compensé par un dispositif épuré. Les trois actes s’appuient sur un même socle : parquet rectangulaire nu, qu’une passerelle, que le portrait géant d’une Madonne, qu’un fatras d’objets font successivement pont de bateau, cloître puis intérieur de demeure florentine. A l’avant de la scène, un plan d’eau longitudinal, utilisé avec une appréciable parcimonie, relie les trois opéras : eau de la Seine, eau de la fontaine monastique, eau dans laquelle « on lave son linge sale en famille ». De mesuré, le mouvement devient virtuose lorsque, dans Gianni Schicchi, la scénographie se met au diapason d’une musique fourmillante. Quelques images cinglent, suffisamment pour laisser une impression forte : l’assassinat de Luigi ou la Zia Principessa, pliée sur deux cannes tel un grand inquisiteur en jupon, tarentule noire plantant deux crocs venimeux dans le sol, ombre malfaisante penchée au-dessus de Suor Angelica recroquevillée.

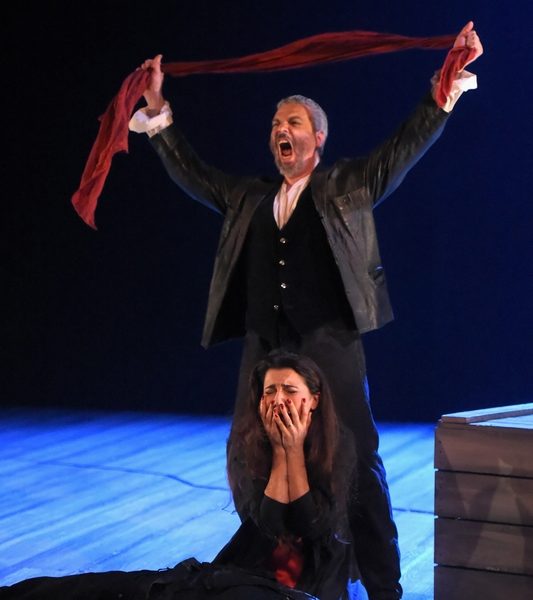

© François Berthon

A la tête d’un Orchestre Symphonique Région Centre-Tours irréprochable, Jean-Yves Ossonce fait son miel des innombrables touches de couleur qui composent les partitions de ces trois opéras, dissemblables certes mais réunies par une même science de l’orchestration, comme si un peintre surdoué avait usé sur la même toile de tous les procédés picturaux possibles : aquarelle, gouache, fusain… Le moyen d’unifier un propos décousu est cette direction d’orchestre : précise – la mécanique de Gianni Schicchi ne souffrirait pas le moindre écart –, inspirée – que la tension retombe à la fin de Suor Angelica et le miracle n’aurait pas lieu –, imagée – plus qu’un roman de Zola, Il tabarro est une toile de Guillaumin.

Chercher en revanche un semblant d’unité par l’emploi de chanteurs identiques d’un opéra à l’autre reste un leurre. Le disque a prouvé à plusieurs reprises la stérilité de la démarche. Puccini, lui-même, lors de la création à New York en 1918, avait fait le choix de trois distributions distinctes. Tassis Christoyannis sait mettre de solides moyens au service d’un Michele solitaire et meurtri puis adapter sa voix aux multiples changements d’intonation de Gianni Schicchi. Il est l’exception qui confirme la règle.

© François Berthon

La fraicheur apaisante de « O mio babbino caro » vaut à Vannina Santoni une salve d’applaudissements. Pourtant ce n’est pas Lauretta mais Suor Angelica qui force l’admiration, par la pureté d’émission et la délicatesse du trait. Le défaut d’ampleur, l’aigu que l’on sent parfois fragile sont consubstantiels à la personnalité de cette fille mère condamnée à cacher sa faute dans un couvent. De même, le Rinuccio rustaud de Florian Laconi, pris au piège d’une écriture tendue, ne se hisse pas à la hauteur d’un Luigi vaillant, impressionnant d’aplomb, campé sur un médium d’étain et doté d’un sex-appeal vocal dont le naturel devrait servir d’exemple à tous les ténors pour qui vérisme rime avec histrionisme. Cécile Galois, tour à tour Frugola, Zia Principessa et Zita, se réalise d’abord dans le deuxième de ses rôles : inflexible, insidieuse, corrosive sans aucune de ces duretés qui la présentent ailleurs sous un jour moins avantageux. En Giorgietta, Giuseppina Piunti paye le prix d’une tessiture incertaine. Soprano lyrique (Mimi, Desdemona et même Odabella !) puis falcon et aujourd’hui grand mezzo-soprano (Amneris !), la voix semble hésiter encore, la justesse s’en ressent. Le reste de la distribution est conforme aux personnages interprétés : chant cabossé – naturellement ou non – pour gueules d’atmosphère, qu’il s’agisse de Delphine Haidan – austère Badessa puis avide Ciesca –, d’Aurélie Fargues – sopranino gazouillant dans Il tabarro puis lumineuse Suor Genovieffa –, d’Antoine Normand – Tinca en état d’ébriété musicale, Gherardo cupide et veule –, de Franck Leguerinel – Talpa bienveillant, Marco inquiet – ,de Ronan Nedelec, Simone que l’on retrouvera en Douphol dans La Traviata sur cette même scène au mois de mai… Tous, pleinement investis dans leur rôle, font en sorte que leurs différentes interprétations au sein de ces différents opéras n’apparaissent pas comme un inutile trait d’union mais rendent possible ce magistral mélange de choux et de carottes.