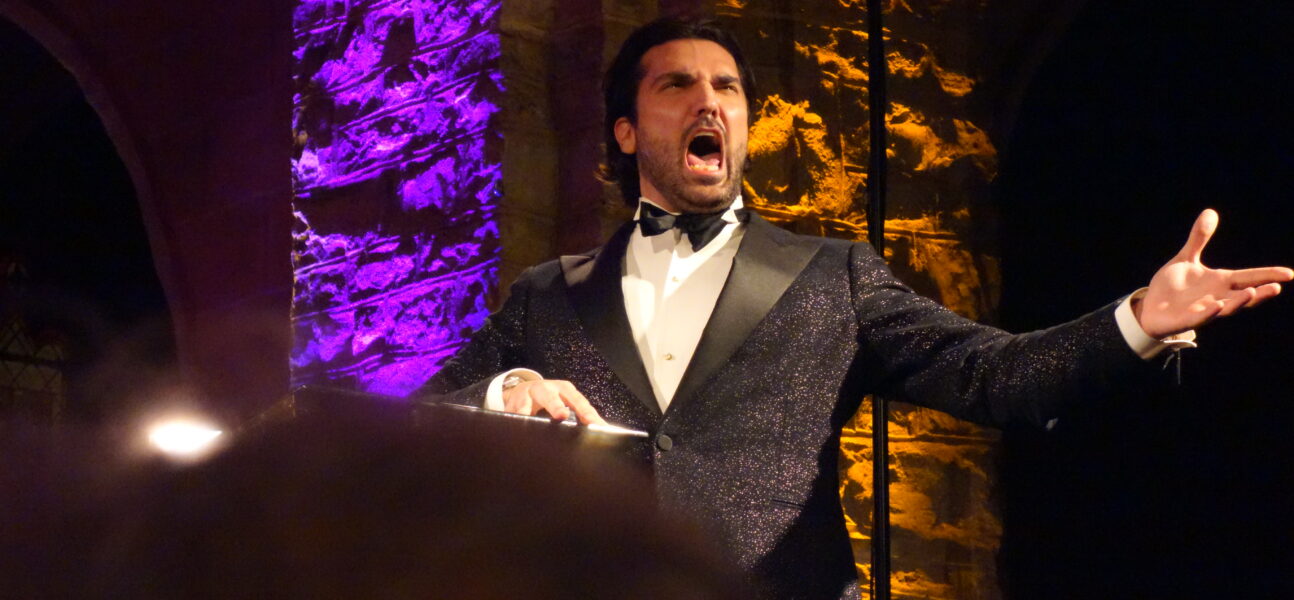

Le jeune homme s’ébroue, comme ivre de ses moyens, et on peut le comprendre tant ils sont considérables. Les Dieux ont été généreux avec lui. Il est beau, il est sexy, il a un charme qui agit sur les deux sexes, il porte avec chic un smoklng du bon faiseur, le plastron a été amidonné par une repasseuse hors pair, bref il traîne tous les cœurs après soi.

C’est son premier concert après de « petits ennuis vocaux », prévient-on. On peut le rassurer : il est guéri. Et il brillera de mille feux, parfois jusqu’au presque trop… Mais quelle voix ! Les paris sont ouverts : le prochain divo, c’est lui.

C’est la soirée inaugurale du 18e Gstaad New Year Music Festival, qui verra en dix jours se succéder comme jamais un aréopage de stars lyriques, Oropesa, Tézier, Mariño, Yoncheva, Francisco Meli, Alagna, Fatma Saïd, etc. amoureusement choisis par Caroline Murat, sans parler de pianistes et violonistes non moins capés.

L’église de Rougemont est trop petite, et les bancs trop étroits, pour toutes les fourrures accourues. Autour, les montagnes tranquilles du Pays d’En-haut, la Pax Helvetica, loin des tourments du monde.

Un rien trop patchwork

Donc, oui, concert de fête, de là peut-être le côté démonstratif, légèrement hirsute, d’un programme patchwork, échantillon des talents du jeune chanteur étasunien, mais chilien d’origine, qui court aujourd’hui de Houston à Vienne, de Berlin à Salzburg.

La voix est solaire, d’une aisance saisissante dans le registre supérieur, avec un medium non moins solide, elle est radieuse, homogène, pleine, saine. L’intonation toujours impeccable, la projection impavide, les attaques précises, tout démontre une technique sans faille et si, ce soir, elle cherche sûrement à impressionner dans des airs de bravoure, quelques passages en demi-teintes ou en voix mixte suffiront à montrer qu’elle peut se nuancer à l’envi. Ajoutons qu’elle est d’une puissance formidable, à briser les vitraux de l’humble église. Aux premiers rangs, on se sent balayé par la houle des décibels.

On glissera avec pudeur sur l’ouverture du programme, Pietà, Signore, aria di chiesa attribué à Alessandro Stradella (1644-1682), et chanté comme du Cilea ou du Giordano, avec coup de glotte et surexpressivité, le comble du non-baroquisme et souvenir d’une manière de chanter disparue (à jamais ? Qui peut le dire ?) Surprenantes, ces notes très ouvertes, ce lyrisme éperdu, même si on note au passage la palette de moyens, le timbre radieux, les phrasés, les sauts de notes, un trille, la beauté d’une reprise en voix mixte, et un do grave final solide.

Le Panis Angelicus de César Franck (autre pièce favorite de Pavarotti) sera non moins extraverti, sentimental et voluptueux, appuyé sur un medium charnu, séducteur (on allait écrire sirupeux) à défaut d’être profond ou recueilli.

Les choses sérieuses commenceront avec Verdi. Une « Donna e mobile » insouciante, à pleine voix, terminée par une colorature impeccable, elle aussi à pleine voix, couronnée par un long la dièse. Limpidité du timbre, musicalité aérienne, essais de ralentendos (en dépit d’un piano prosaïque voire maladroit), l’assurance d’un vrai ténor lyrique dans son répertoire naturel.

Tetelman nous semble appartenir à la même famille de ténors que Franco Corelli, timbres clairs et projection insolente, fougue et puissance. À vrai dire Corelli nuançait davantage cet air du Duc que Tetelman qui s’y montre un peu trop tout d’une pièce, le personnage aurait encore besoin de quelques arrière-plans…

Une certaine négligence

Il faut bien avouer que nous ne fûmes pas emballé par Daniel Heide, le pianiste du concert, auquel il nous est arrivé de tresser des couronnes ici-même après ses enregistrements de Lieder de Schubert avec Konstantin Krimmel ou Andrè Schuen. Un accompagnement parfois incertain, souvent rustique, une sonorité banale, tout cela fleurait le manque de répétitions… Quant aux intermèdes pianistiques, (Jésus que ma joie demeure, l’Allegretto en mi bémol D946 de Schubert ou sa Mélodie hongroise), on avouera les avoir vécus comme autant de pensums, courts de respiration et assez peu habités.

Guère plus convaincant, le baryton polonais Rafał Pawnuk, appelé à la rescousse pour le duo d’amitié de Don Carlo, “Dio che nell’alma infondere” . À court de basses et d’ampleur, les aigus un peu fragiles comme l’intonation, ce Rodrigo ne rendait que plus éclatant le Carlo de Tetelman, la justesse de sa diction, la palette de ses couleurs (avec de beaux mezza voce), le pathétique de l’émotion, la fébrilité du personnage (et du chanteur), la virilité du timbre cuivré, l’incandescence des notes hautes.

On ne dira rien de l’air d’Escamillo « Votre toast, je veux vous le rendre » par Rafal Pawnuk, un peu négligé et routinier, assez peu fait pour sa voix, ni de sa prestation dans le duo « Je suis Escamillo, torero de Grenade… » Tetelman dessine un José juvénile et trompetant, mais c’est dans « La fleur… » qu’on aurait aimé l’entendre.

Puccinien de naissance

Mais voici le meilleur : le “Donna non vidi mai” de Manon Lescaut est phrasé magistralement. Des sommets les plus éclatants à des demi-teintes toujours timbrées, la mélodie puccinienne jaillit dans toute son expansion et Tetelman dessine des courbes enivrantes, d’une solidité à toute épreuve ! Il respire naturellement son Puccini, avec une générosité fervente et une parfaite italianità.

« Recondita armonía » sera tout aussi éclatant, mais un peu trop extraverti, un rien too much… Un peu de repli sur soi ne ferait pas de mal ici… Sachant que la voix semble n’avoir pas de limite et qu’elle est d’une telle projection que les moindres demi-teintes passeraient la rampe… Si les lignes musicales sont très belles, ondulantes, sensuelles, l’air semble d’un brio un peu ostentatoire, écarlate et or.

La fragilité, enfin !

Combien plus sensible, le « E lucevan le stelle » qui sera donné en bis. Là, Tetelman (qui est un chanteur-acteur, un homme de scène, et qui sort à peine d’une Bohème à l’Opéra de Munich) y est à son meilleur. Délicat, suggérant la fragilité, osant le filet de voix, créant des images par sa seule voix, disant le texte, s’offrant des passages en voix mixtes délectables, ardent et tendre, viril et douloureux, étirant le temps, laissant respirer la musique, phrasant idéalement le « Oh ! Dolci baci, o languide carezze » avec un vrai sens de la mélodie. Et toujours la beauté de ce timbre, cadeau des Dieux évoqués plus haut. Là, le personnage existe, et il existe par la voix.

Deux friandises pour finir : le “Dein ist mein ganzes Herz” de Lehár, un peu trop riche en décibels et en portamentos, mais rutilant. Pur plaisir sensuel, avec de beaux graves, registre qui est en train de prendre de l’assurance, semble-t-il, et à nouveau cette voix mixte qu’il maîtrise avec goût.

Enfin un « O sole mio » survitaminé, un peu désordre, avec des fortissimos à lézarder les piliers de l’église et, sur un sourire ravageur, un si bémol tonitruant pour tisonner des applauds déjà délirants.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes