L’Opéra national de Lorraine frappe fort en cette rentrée 2018 avec une production virtuose et intelligente de Katia Kabanova, servie par une distribution irréprochable et une direction musicale acérée.

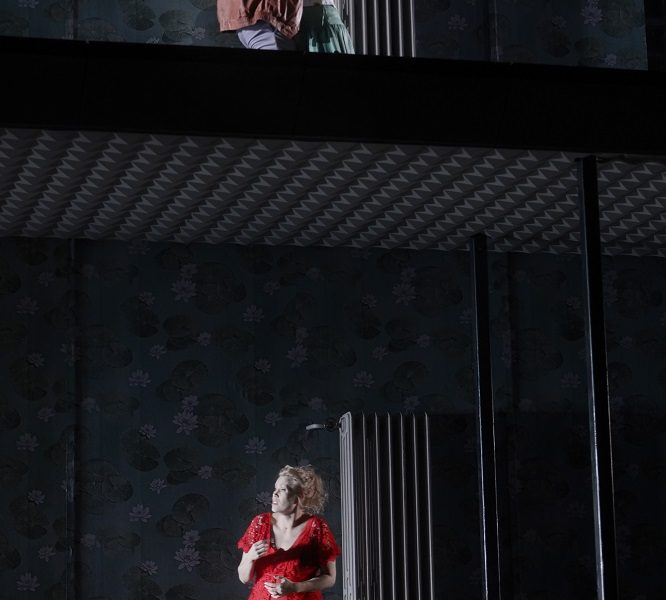

Virtuose car le dispositif scénique imaginé par Philipp Himmelmann et David Hohmann donne le tournis. Pendant toute la durée de l’opéra, un corridor d’immeuble sur deux étages défile de jardin à cour, inexorablement. Il laisse apparaître tour à tour des portes d’entrée d’appartements, des issues de secours, là une lance à incendie, là un compteur à plombs électrique et parfois d’autres objets incongrus, tel ce cactus phallique que brandit Varvara pendant les aveux de Katia du premier acte. Ce lent défilé du même décors, triste et carcéral, installe le spectateur dans l’univers d’enfermement mental que décrivent le livret et la musique de Janacek. En coulisses, une équipe technique d’une douzaine de machinistes s’affaire dans un silence parfait à ramener les panneaux, les modifier pour y incorporer les nouveaux éléments — comme cet aquarium géant pour poétiser les rencontres nocturnes entre les deux jeunes couples. Aux saluts, ils seront ovationnés à juste titre. Le papier peint aux motifs de nénuphars et les costumes trahissent un changement d’époque. Si l’on est encore à Kalinov, il semble que cela soit davantage dans les années 1950, où l’ordre moral d’après guerre, personnifié par Dikoï et la Kabanikha, étouffe la jeunesse : Tikhon, castré par sa mère et qui ne pourra même pas pleurer sur la dépouille de sa femme, Varvara à la jupe beaucoup trop courte, Glacha et Fiekloucha dont les étreintes lesbiennes dans le dos de tous sont autant de déclaration de guerre à la pesanteur du lieu. Katia enfin, qui se laisse prendre au jeu dans un deuxième acte devenu nocturne… grâce à Koudriach qui a fait sauter les plombs, dans tous les sens du terme. Au milieu de ces bouffées de liberté qui unissent même Dikoï et la Kabanikha dans une triste et sordide étreinte, Katia toute seule se compromet et s’expose à la vindicte populaire, quand il était si simple de dynamiter le système de l’intérieur à l’image des autres.

© Opera national de Lorraine

La distribution réunie à Nancy frise la perfection à commencer par les petites rôles tenus avec panache, notamment Caroline MacPhie (Glacha) Marion Jacquemet (Fiekloucha) et David Ireland (Kouliguine). Le couple despotique trouve deux interprètes charismatiques tant par la présence que par la caractérisation vocale. Alexander Teliga puise dans la profondeur et la rondeur de sa voix pour noircir les traits de Dikoï. Leah-Marian Jones use de raucités et d’accents nasillards pour croquer une Kabanikah moins acariâtre décatie que belle-mère jalouse sentant ses traits se distendre. Le jeune ténor gallois Trystan LLyr Griffiths, remarqué dans la récente intégrale du Duc D’Albe, convainc tout à fait en Koudriach, jeune amoureux au timbre doux et chaud dont le chant est mené avec poésie. Il forme avec Eléonore Pancrazi (Varvara) un couple ravissant. La jeune soprano brule les planches et s’impose vocalement même face à la Kabanikha. Peter Wedd (Boris) met toute la passion et l’urgence nécessaire à ses interventions. Helena Juntunen, Marietta déjà à Nancy et Salomé l’an passée à Strasbourg, endosse avec une grande justesse une nouvelle figure majeure des héroïnes d’opéra du XXe siècle. La réserve dont elle dispose lui permet de passer l’orchestre dans les climax les plus tendus. La musicalité prend la suite et le chant se parsème de piano et demi-teintes du plus bel effet qui assemblent un portrait en clair-obscur d’une jeune fille débordée par son désir, effrayée d’elle-même et des autres.

Derniers artisans de cette réussite, un orchestre symphonique et lyrique de Nancy dense et coloré, conduit avec précision et emphase par Mark Shanahan. Dès l’ouverture l’on sent le travail réalisé en amont pupitre par pupitre, des cuivres mats aux violons acérés. D’ailleurs, le solo de Laurent Causse brille au premier acte. Ce travail d’orfèvre individuel et collectif se réalise dans la conduite du drame qui avance aussi inexorablement que sur scène le mur défile. Seul le final, où choeur et orchestre partent décalés et ne parviennent pas à éteindre le fortissimo, vient faire tâche. Une broutille qui devrait se régler dès la deuxième représentation.