C’est un drame intérieur, tout se passe dans une conscience malade, en tout cas fragile, celle de Paul. La Bruges de Rodenbach, rien ne l’évoquera. On restera dans un nulle part, à une époque incertaine, vaguement contemporaine. Paul porte un pardessus gris et un bonnet noir. Marietta un perfecto et des baskets à semelle épaisse pour sa première apparition.

Surtout, l’action (si action il y a, et non pas seulement fantasmes de cette conscience incertaine) se déroule dans le secret d’un appartement démeublé, derrière une façade à bow windows, vaguement Art Déco. Un appartement suspendu entre ciel et quoi ? L’espace d’en-bas, le niveau du plateau, restera une surface vide jusqu’au cyclorama bleuté du fond. Est-ce le monde réel ? Certains personnages l’arpenteront, sur une tournette, – l’infatigable tournette de l’Opernhaus – dans un équilibre parfois instable. On y verra Paul courir, à la limite de tomber, chute symbolique bien sûr.

Sous le regard de Dostoïevski

Avant même les premières notes, une voix off lit quelques phrases de La Douce, de Dostoïevski, cette nouvelle qui inspira déjà Une femme douce, le film de Robert Bresson (1969), et dont Dmitri Tcherniakov dit avoir été inspiré : « J’avais quarante et un ans et qu’elle n’en avait que seize. Cela m’a enchanté, ce sentiment d’inégalité […] Je savais que pour une femme, surtout une jeune fille de seize ans, il n’y avait rien d’autre à faire que de se soumettre complètement à un homme. […] Comme elle paraît étroite sur son lit de mort, comme son nez est pointu ! [….] Ses petites chaussures sont posées près du lit comme si elles attendaient… Non, sérieusement, si on me les enlève demain, qu’est-ce que je vais faire ? » Ces quelques lignes auront été interrompues par les premières mesures du lied de Marietta chantées a cappella et d’une voix très pure par Vida Miknevičiūté).

Derrière sa fenêtre, Paul ne parvient pas à faire le deuil de Marie. Dont, image réelle ou image mentale, on aperçoit le corps sur la table, derrière le bow window de gauche, dans un body bag. Cette chambre, Paul l’a transformée en « Kirche des Gewesenen », littéralement « église de ce qui a été ». À son ami Frank, qui lui dit « Elle était belle », il répond en s’insurgeant : « Elle est belle, elle est, elle vit ! » – et on entend alors aux cuivres un thème évoquant vaguement le Dies Irae. Dans son église, entre deux cierges, il conserve dans un tabernacle de carton les cheveux d’or de Marie, une perruque blonde assez terne (le thème des cheveux, brillants ou non, reviendra plusieurs fois).

Une superbe prise de rôle pour Eric Cutler

C’est à Franck aussi qu’il explique avoir croisé dans une rue une femme ressemblant extraordinairement à Marie. L’insouciante, légère, terriblement vivante Marietta. Ce récit, au premier tableau, « Du weisst, dass ich in Brüggebleb, um allein zu sein mit meriner Toten », donne lieu à une manière d’arioso, sur un tapis orchestral typique de Korngold, une musique de l’errance, des dentelles des bois, un célesta, des ondulations des cordes conduites par Lorenzo Viotti dans un souple rubato, puis un crescendo montant vers le simili Dies irae, et culminant sur deux Marie, en voix mixte. C’est superbe.

D’emblée Eric Cutler donne au personnage toute son épaisseur humaine, son étrangeté aussi, mélange de force physique évidente, de fragilité suggérée et de solidité vocale. On garde le souvenir de l’avoir vu à Bayreuth être un impressionnant Erik dans le Vaisseau fantôme (mis en scène par Tcherniakov déjà, qui déjà avait placé toute la scène du repas derrière un bow window…). Le rôle de Paul demande des moyens vocaux impressionnants, à mi-chemin entre ténor lyrique et ténor héroïque, pour passer au dessus d’un orchestre énorme, tout en suggérant les failles du personnage. Eric Cutler a tout cela.

Une relation de pouvoir avec les femmes

Tcherniakov au fil des trois tableaux de l’opéra fera apparaître Marietta avec trois coiffures différentes, comme pour instiller un doute supplémentaire sur la relation sans doute imaginaire, fantasmatique, que Paul construit avec elle. Toute l’histoire, toute l’incertitude est là.

L’explication simple, c’est-à-dire le rêve, Tcherniakov l’écarte d’emblée. Bonne pour un roman populaire, dit-il. Il balaie aussi l’idée du double parfait, dont Hitchcock exploite toutes les virtualités dans Vertigo. Non, Paul, dit le metteur en scène russe, recherche une femme avec laquelle construire une relation de pouvoir, aussi toxique que celle qu’il avait construite avec Marie. Tout à fait au début du spectacle, on aura vu s’afficher, à la manière d’un téléscripteur, une dépêche relatant la mort suspecte d’une jeune femme, dont le corps a été retrouvé au pied de l’immeuble où elle vivait : « La police envisage l’hypothèse d’un suicide ». Rien n’empêche Tcherniakov, et le spectateur, de suspecter Paul d’avoir poussé Marie. Puisqu’aussi bien on devine que tout se terminera par la mort, aussi, de Marietta.

Korngold avait 23 ans quand Die tote Stadt fut créé à la fois à Hambourg et Cologne avec un succès immédiat. Le livret, il l’avait écrit conjointement avec son père, critique musical viennois. Erich Wolfgang, au second prénom prédestiné, est un de ces génies dont la précocité déconcerte. Ses premiers essais étonnent Mahler qui faute de pouvoir lui donner des leçons le recommande à son beau-frère Zemlinsky. Sa sonate en mi majeur est créée par Artur Schnabel alors qu’il n’a que quatorze ans. Non moins déconcertante, la luxuriance de cette partition d’opéra, oubliée si longtemps et qui aujourd’hui appartient au répertoire.

De Puccini à Lehár

Elle a ceci de commun avec les différentes apparitions de Marietta qu’elle fait surgir des images musicales, des fantômes musicaux. Dans ses expansions lyriques, ses duos à climax, ses effusions montant toujours plus haut, elle fait penser à Puccini, mais aussi à Richard Strauss, celui d’Ariadne auf Naxos notamment, très souvent aussi à Lehár (la romance de Frank, qui d’ailleurs cite l’Or du Rhin, pourrait être chantée par Danilo) et on pense évidemment aux partitions que Korngold écrira pour le cinéma.

L’ennui, si on fait le parallèle avec ses musiques de films, c’est que cela prend une tournure péjorative. Donc inversons la proposition : dans ses partitions hollywoodiennes Korngold reprend le tissu sonore qu’il a inventé pour Die tote Stadt. Mais tout de même on se surprend à entendre ici ou là de grandes houles orchestrales, qui plutôt qu’évoquer Zeebrugge ou la mer du Nord font songer volens nolens à L’Aigle des mers ou Anthony Adverse et à de grands espaces sillonnés par des bateaux de pirates.

Wien, nur du allein

Le jeune Korngold est un vrai Viennois. De cette Vienne début-de-siècle qui a fait du doute son sport favori. Qui aime le luxe (la richesse de l’orchestre de Korngold évoque assez celle des portraits de Klimt sur fond d’or) et le vénéneux (la tendance Freud-Salomé), le désuet (la valse) et le nouveau (Schoenberg et ses amis). Une Vienne épuisée et ironique, obsédée par la mort. Et de fait cette Ville morte c’est peut-être la capitale de la Kakanie, morte en 1918, deux ans avant l’opéra de Korngold, ce jeune homme qui veut se souvenir de tout.

Après l’entrée de Marietta, c’est à tout le répertoire de l’opérette viennoise que fera songer le lied « Glück, das mir verblieb » qu’Eric lui demandera de chanter en lui tendant un luth (très incongru dans ce contexte), musique ravissante s’il en est, et d’ailleurs Marietta le dira elle-même : « Das dumme Lied, es hat Sie ganz verzaubert – Cette chanson absurde vous a complètement ensorcelé… »

D’autant plus ensorcelante que la voix de Vida Miknevičiūté est absolument superbe, de timbre, de phrasé, d’allègement, d’ensoleillement dans les notes hautes, dans le plus pur style soprano léger viennois, ce qui est étonnant pour quelqu’un qui a aussi Sieglinde, Senta, Chrysothemis et même Brünnhilde à son répertoire (mais aussi Salomé il est vrai).

Le duo « Neig dein blass Gesicht » se promènera quant à lui du côté de Cilea et on verra les deux belles mains de Lorenzo Viotti, qui dirige sans baguette, en sculpter les alanguissements, comme quelques instants plus tard les syncopes de la danse de Marietta.

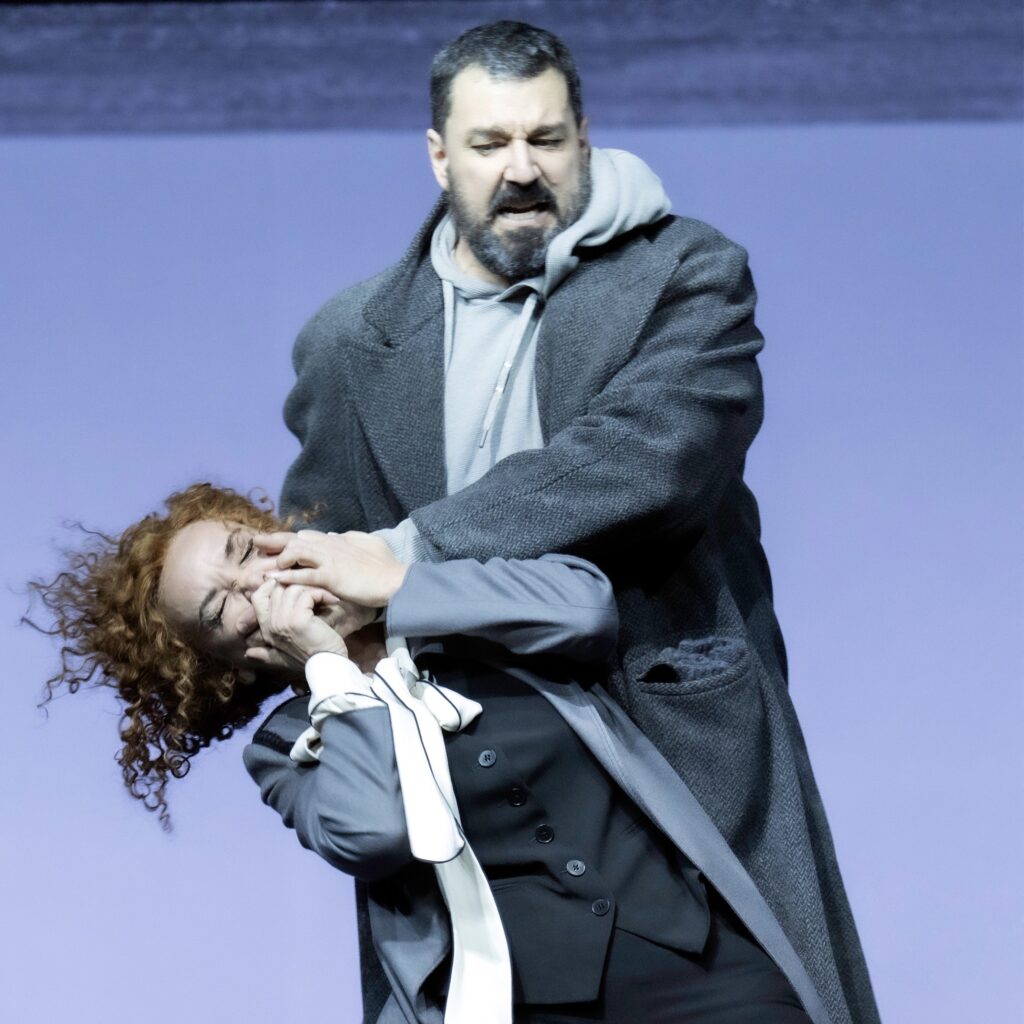

Ce couple est de surcroît physiquement crédible, lui costaud, ombrageux, brusque, elle fine, gracile et ondulante (Marietta est danseuse). La direction d’acteurs toute en finesse de Dmitri Tcherniakov joue du contraste entre son minimalisme, son côté tempête-dans-un crâne, voire son macabre un peu cheap, et la luxuriance de l’orchestre.

Le long duo qui clôt le premier tableau sera vocalement une splendeur. Vida Miknevičiūté prêtera alors sa voix à Marie, avec le cadavre de laquelle Paul se débattra après l’avoir extrait de son suaire de plastique noir. Moment d’un lyrisme amoureux à la Puccini où le soprano s’envolera magnifiquement jusqu’aux sommets de sa kopfstimme pour chanter « Unsere Liebe war, ist und wird sein – Notre amour fut, est et sera ».

Le côté Zerbinetta de Marietta

C’est sur le très sonore prélude du deuxième tableau, presque violent, qu’on verra Paul arpenter les rues (de Bruges ?) ou du moins tituber à s’en épuiser sur la tournette, comme on lutterait contre le vent ou ses démons. Le deuxième de ses ariosos se déroule sur un arrière-plan de cloches dans une atmosphère à nouveau très Puccini… Écriture vocale heurtée, à l’image de son désarroi, alors que son ex-camériste Brigitta (la voix très chaude d’Evelyn Herlizius) le dédaignera pour se rendre (dans un costume gris de religieuse) vers le béguinage.

Autre rencontre : celle de son ami Frank, dont Paul comprend qu’il est devenu l’amant de Marietta. Nouvelle page à l’écriture très drue, à laquelle fera contraste la séquence demi-burlesque des comédiens. Ce sont les partenaires en goguette de Marietta dans Robert le Diable (d’où une parodie de la scène des nonnes de Meyerbeer).

La Veuve joyeuse chez le veuf pas joyeux

Tcherniakov donne à cette scène l’aspect d’une partie de roller (pas facile, le roller sur une tournette en mouvement, saluons la performance). Ce grand concertato virtuose (avec une équipe rieuse d’excellents comprimari), n’est pas sans rappeler les masques d’Ariadne auf Naxos, rencontre sans doute fortuite, mais qui accentue le côté Zerbinetta de Marietta.

Une fantaisie un peu longuette, que viendra ponctuer la romance de Franck travesti (en principe) en Pierrot, « Mein Sehnen, mein Wähnen », qui semble tout droit sortie de la Veuve Joyeuse. Björn Bürger la chante avec beaucoup d’élégance. Son timbre de baryton assez clair a aussi la particularité d’être assez proche du timbre riche en graves d’Eric Cutler, comme pour faire de l’un le double clair de l’autre. Particulièrement joli, et si viennois, le chœur de voix féminines venant du lointain en arrière-plan de cette pièce de charme, qui, comme le lied de Marietta, resta au programme de nombreux récitals quand l’opéra de Korngold était aux oubliettes.

C’est ici que se place le pastiche de Robert le Diable, occasion de souligner la performance du Philharmonia Zurich, brillantissime tout au long de cette partition-collage, qui part dans toutes les directions, multiplie les rythmes compliqués, joue des pupitres divisés et met souvent les solistes des vents à découvert, dans une écriture qui fait penser au côté exacerbé du Richard Strauss de la Femme sans ombre, particulièrement dans le climax final du deuxième tableau (vaillance tellurique de Vida Miknevičiūté et Eric Cutler !)

Idée un peu saugrenue de Tcherniakov, celle d’affubler Paul d’une soutane et d’une mitre de cardinal pour voir passer la procession du Saint-Sang (qu’on ne verra pas : on entendra seulement le Chœur de l’Opernhaus demeuré en coulisse). Manière sans doute d’insister encore sur la religiosité biscornue de Paul.

Avec son côté « toujours plus », Korngold fait de la marche du cortège un morceau colossal, pour le coup hollywoodien avant l’heure.

Envol final

Sonore certes, mais moins intéressant que le dernier duo des deux amants, et que la belle plainte de Marietta, accompagnée d’une flûte, d’une harpe et d’une tapis de cordes, tout cela très fluide, presque impalpable : « Und der erste, der Lieb mich gelehrt, du warst’s, der mich zerstört – Et le premier qui m’a appris l’amour, c’est toi, qui m’as détruite ». Vida Miknevičiūté chante magnifiquement cette aria, où elle se compare à la femme morte, et, sacrilège ! pénètre dans le saint des saints et s’affuble de la perruque-relique.

« Je danse la puissante glorieuse de la vie », chante-t-elle. Provocation suprême. Lorenzo Viotti conduit superbement la furieuse et hurlante bacchanale (avec rythme de valse en arrière-plan) qui mènera à la mort de Marietta.

Le dernier point fort de la partition sera le lamento de Paul, une méditation sur ses rêves détruits, manière d’hymne à la nuit, une large mélodie posée sur de longues phrases des cors, et des cordes, jusqu’à un accord final en majeur. Eric Cutler, assis au bord de son bow window, y sera d’une poignante mélancolie, et les couleurs de l’orchestre d’une telle beauté, qu’un interminable silence s’ensuivra avant que les premiers applaudissements n’osent éclater.

Ils seront très longs et très enthousiastes. Korngold a de la chance d’être servi de telle manière.