La Dame de pique montée par Robert Carsen est un spectacle totalement maîtrisé. Trop maîtrisé ? On peut se poser la question, et à plus d’un titre.

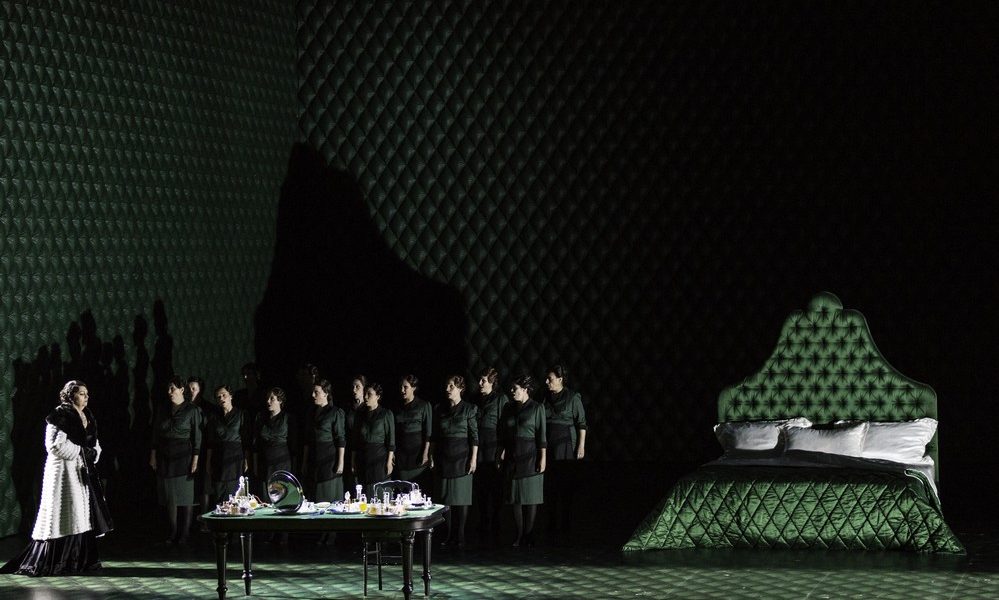

Ce n’est pas la première fois qu’une Dame de Pique est vue à travers le prisme de la névrose d’Hermann : Lev Dodin à Bastille ne s’y était pas pris autrement, mais son choix de situer l’intrigue dans l’asile psychiatrique où le héros est enfermé ne tenait pas jusqu’au bout de l’œuvre. Selon une méthode désormais éprouvée, Robert Carsen choisit de rendre l’obsession du jeu en enfermant l’action dans un décor unique, le monde des tapis verts, dans un décor uniformément vert et capitonné. Il faut bien sûr oublier les moments censés se dérouler en extérieur, mais le répertoire lyrique a vu bien pire, et il y a une cohérence implacable dans un drame qui s’ouvre et s’achève dans une salle de jeu. Il y a aussi – c’est le prix à payer – une relative monotonie car rien ne ressemble plus à une scène de tripot qu’une autre scène de tripot : la « vraie », celle du troisième acte, n’est guère plus décadente que celles qui remplacent les scènes de foule des deux actes précédents, et il ne faut pas trop prêter attention au fait qu’Eletski est alors censé mettre les pieds pour la première fois dans un tel lieu de perdition.

Mais ce ne sont là que broutilles, au vu de ce qu’ont pu subir tant d’autres opéras entre les mains d’hommes de théâtre plus ou moins bien intentionnés. La où Robert Carsen devient peut-être un peu trop maître du jeu, c’est lorsqu’il impose une modification de la partition quand certains passages ne correspondent pas à son concept. Qu’un metteur en scène profite de l’état d’inachèvement dans lequel un compositeur a laissé son œuvre, cela se conçoit : c’est ce qu’avait fait Chéreau avec Les Contes d’Hoffmann, c’est ce que s’est permis Tcherniakov avec Le Prince Igor. Rien de tel avec La Dame de Pique, car même si le projet initial de Tchaïkovski fut modifié par les exigences du théâtre Mariinski, rien ne dit qu’il suffise d’amputer l’œuvre pour la rendre plus proche de ses intentions. Comme il nous l’expliquait dans une interview, le metteur en scène, seul maître en scène, a décidé de supprimer les scènes « légères », qui offraient un contraste avec le côté sombre et passionné du reste de l’œuvre : le divertissement du deuxième acte, où Tchaïkovski cite le concerto n° 25 de Mozart, et la scène des enfants et des nourrices qui ouvre le premier, deux moments qui n’apportent certes pas grand-chose à l’action. L’opéra n’en est pas défiguré, tant s’en faut, mais sur le principe, il y a là quelque chose d’un peu contrariant.

© Klara Beck

Heureusement, la distribution réunit quelques-uns des meilleurs titulaires du moment, à commencer par l’éblouissante Lisa de Tatiana Monogarova, jadis révélée à Paris dans l’Eugène Onéguine monté par Dmitri Tcherniakov. L’actrice est totalement investie, et la chanteuse ne l’est pas moins, avec une voix qu’on pourrait juger parfois un peu trop couverte, mais face à un tel rôle, mieux vaut une interprète qui ne brûle pas trop vite ses cartouches. Misha Didyk est un Hermann d’autant plus crédible que le personnage n’exige pas un timbre spécialement suave ; l’artiste semble avoir maîtrisé les difficultés d’un rôle où il n’avait pas toujours pleinement convaincu lors de la création zurichoise de cette production. C’en sont d’ailleurs les seuls rescapés, et la comtesse de Malgorzata Walewska n’appelle pas les reproches que Pierre-Emmanuel Lephay adressait à Doris Soffel : il s’agit là d’une authentique mezzo, dont les imprécations ont toute l’âpreté voulue, et surtout d’une voix jeune qui joue les vieilles, non d’une soprano à bout de course qui se résigne à des interpréter des rôles sans aigus. Tassis Christoyannis campe Eletski avec élégance et sincérité, et arrive même à rendre sympathique un personnage qui ne l’est pas si souvent. Privée du divertissement du deuxième acte, Pauline n’a qu’une scène pour s’imposer, mais Eve-Maud Hubeaux y parvient sans peine, avec notamment une superbe romance. Roman Ialcic remplit son contrat, mais on a connu des Tomski autrement plus mordants, et l’on en regrette que le somptueux timbre de basse d’Andrey Zemskov soit sous-employé dans le rôle de Sourine. Fidèles à leur réputation, les Chœurs de l’Opéra du Rhin complètent dignement les forces vocales en présence, tandis que, en dehors des quelques passages paroxystiques, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg dirigé par Marko Letonja fait surtout ressentir la légèreté et la limpidité de la partition de Tchaïkovski, même privée de ses moments plus lumineux.