Les meilleures distributions du monde ne font pas nécessairement les plus belles productions. Chez Puccini notamment. Vous pouvez avoir une Tosca bouleversante de vérisme, un Scarpia glaçant de noirceur perverse et un héroïque Cavaradossi qui certes atteignent chacun à une exemplaire intensité musicale et néanmoins éprouver ce manque, cette absence de « je ne sais quoi » qui devrait faire la différence. On se sent alors quelque part orphelin d’une dimension qui échappe à la partition et qui lui permettrait de toucher du doigt la vérité de la tragédie. On attend cette étincelle qui nous dit qu’ici et maintenant l’opéra, la musique, celle de Puccini, devrait tendre non seulement à l’universel, mais nous persuader que c’est ainsi dans cet instant vécu, qu’il faut l’entendre. Toute autre option devrait paraître inenvisageable : son évidence s’impose.

C’est précisément à ce niveau inespéré de lecture que cette Tosca Clermontoise peut prétendre. Elle a en effet réalisé ce miracle de l’immédiateté du chant reçu dans la densité de sa charge émotionnelle. Et elle le doit à cette improbable alchimie qui tient de l’équilibre aussi bien dramatique que lyrique chez les trois principaux protagonistes. Ils partageaient cette rare osmose d’une dynamique fusionnelle. Comme si sous nos yeux se nouait plus que se jouait pour la première fois ce drame pourtant si souvent recommencé, chacun semblant naturellement prendre la mesure de l’autre dans un incomparable instant réinventé.

La belle surprise vient de Pierre-Yves Pruvot, remplaçant au pied levé dans le rôle de Scarpia, Nigel Smith souffrant. Si le personnage ne lui est pas inconnu, loin s’en faut, rien ne laissait présumer qu’il saurait prendre la mesure du Cavaradossi de Norbert Xerri et plus encore s’accorder avec la Tosca de Noriko Urata. Pruvot, c’est la félonie incarnée, la bassesse la plus abjecte et le machiavélisme fait chair. Il conjugue avec un cynisme virtuose toute la rouerie du personnage, toutes les subtilités et l’incroyable palette de nuances que requiert la psychologie d’un monstre manipulateur. Diabolique, son Scarpia l’est ô combien dans des graves d’une fermeté d’airain, sûrs de leur pouvoir de nuisance, et d’une rectitude de timbre aussi implacable que riche de nuances. Des graves qui nourrissent un grain d’une théâtralité extravertie qui cependant n’obère jamais la musicalité du rôle ; subtile maîtrise entre sensualité bestiale et perfidie, littéralement fascinante de bassesse.

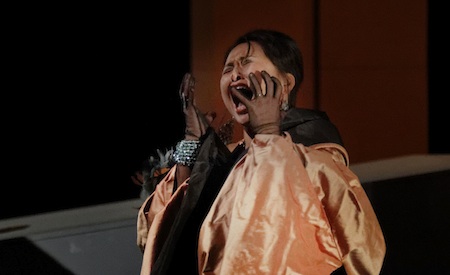

Un jeu qui répond avec d’autant plus d’à-propos à la verve tragédienne de Noriko Urata que cette dernière campe une Tosca violente et dominatrice, sûre d’elle et en même temps fragile dans sa jalousie maladive tout en demeurant sans concession dans sa détermination. Une Tosca volontaire comme peu souvent elle se révèle. Et en même temps la soprano n’occulte rien de sa fascinante féminité dans « Vissi d’arte vissi d’amore ». Elle l’illustre d’une ligne racée, sans complaisance et doté d’aigus puissants et ronds. A noter aussi la souplesse et la couleur des graves. Norbert Xerri lui, réussit un Cavaradossi vaillant, à la technique belcantiste généreuse (« E lucevan le stelle »), impérieuse par son ampleur.

L’homogénéité de ce plateau vocal trouve un actif soutient dans la charismatique direction d’Amaury du Closel, concret dans la gestion des tensions et des articulations et précis dans la conduite organique des pupitres instrumentaux et la mise en relief d’un chœur impressionnant de carrure rythmique, d’équilibre et de présence.

A l’image d’une mise en scène précise et sans faux-semblants ni surcharge cosmétique. Pierre Thirion-Vallet ne conçoit manifestement pas que l’on puisse distraire l’attention du spectateur pour occuper inutilement l’espace. Bien au contraire les perspectives qu’il libère, aiguisent et ouvrent sur des équilibres intérieurs qu’appellent et légitiment la musique et le chant.