Splendeur. C’est elle qui nous saisit à la gorge et nous fait presque suffoquer lorsque le rideau se lève après le bref prologue dit par un récitant enregistré. Splendeur de la scénographie imaginée tout en hauteur par Christophe Coppens, splendeur des éclairages millimétrés de Peter Van Praet, qui collent à l’action tout en lui apportant une sorte de transcendance, splendeur de la langue hongroise en ses sonorités bruissantes et rauques, splendeur de l’instrumentation de Bartók, splendeur de la direction d’Alain Altinoglu, qui se frotte à toutes les cassures de l’écriture bartokienne, tout en les recouvrant d’une enivrante volupté sonore, … On pourrait continuer à paraphraser à l’infini. Tout dans ce Château de Barbe-Bleue , témoigne d’une compréhension intime de l’œuvre. Chaque membre de l’équipe artistique a saisi le sens parabolique de l’unique opéra de Bartók, et s’affaire à l’extraire du statut de conte de fées où on l’a longtemps cantonnée, pour lui rendre l’un après l’autre tous les aspects de sa richesse : symbolique, psychanalytique, philosophique, … L’œuvre se met alors à ressembler à une pierre précieuse fractionnée, dont les multiples facettes renvoient à chaque niveau de lecture, comme on en trouve pléthore dans la mise en scène.

© van der Burght

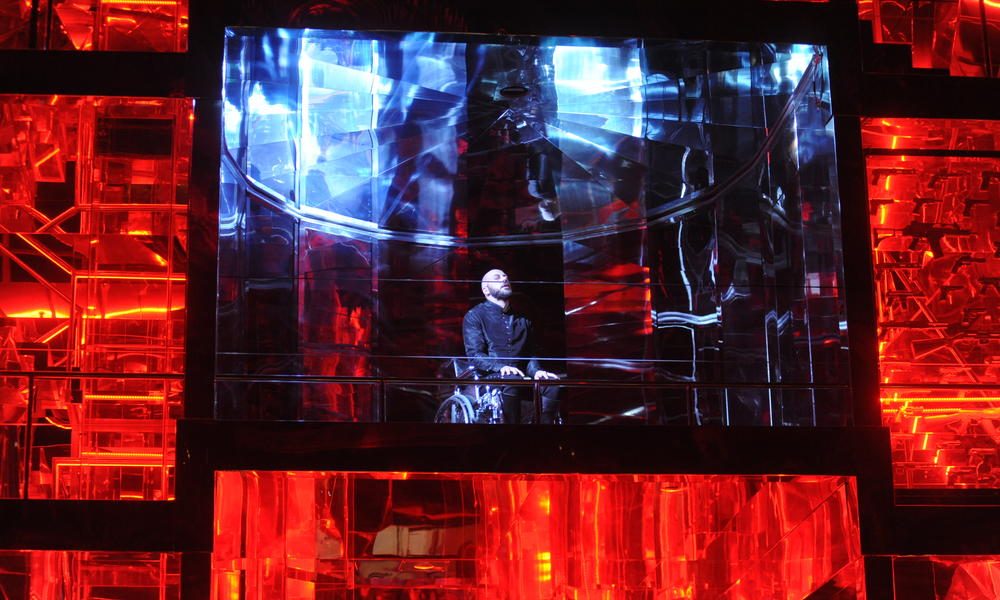

Face à ce torrent de beauté et de sens, portés par une fosse d’orchestre en éruption, les deux solistes ont dû sentir un poids énorme sur leurs épaules. Ante Jerkunica n’en laisse rien paraître, et la noirceur de son timbre abyssal convient admirablement au personnage. C’est plaisir que d’écouter cette voix sépulcrale dérouler ses anneaux comme un immense serpent, jouir de ses propres graves, s’élancer à l’assaut de l’orchestre, puis soudain s’alléger en un murmure menaçant, qui deviendra de plus en plus aimant au fur et à mesure qu’il doit répondre aux demandes de Judith. L’incarnation physique est stupéfiante : la haute stature, la barbe millimétrée, le regard à la colère rentrée, tout « colle » à merveille. Il n’est pas jusqu’à l’immobilité des épaules qui exprime quelque chose, en adéquation totale avec la figure de ce « faux méchant ». Le cas de Nora Gubisch est plus complexe. Non qu’elle soit moins impliquée : elle se jette à corps perdu dans la mise en scène, dans le rôle, dans la musique, et l’émotion est palpable. On comprend que son royal époux lui cède peu à peu ; qui pourrait rester de marbre face à une femme aussi pure dans ses intentions, aussi candide dans ses questions ? C’est au niveau purement vocal que les choses pêchent un peu : le timbre est beau et musical, mais le format n’est pas (encore ?) celui du rôle, et on la sent parfois à la limite de la rupture. Peut-être est-ce l’effet d’un soir de première, et les représentations suivantes seront sans doute l’occasion d’une affirmation plus pleine. Il faut dire aussi qu’il n’est pas facile de succéder aux grands sopranos ou mezzos dramatiques qui ont marqué le rôle : Eva Marton, Jessye Norman, Sylvia Sass ou encore Michelle de Young.

Le Mandarin merveilleux qui occupe la deuxième partie de soirée révèle les mêmes qualités de créativité et de compréhension. C’est une fête pour les sens, et Coppens semble prendre le même plaisir à diriger des danseurs que des chanteurs. Les instrumentistes sont dans une « défonce » complète. Mais, après ces 35 minutes passées dans la compagnie des prostituées, de leur proxénète, du Chinois invincible et autres travestis, dans un luxe invraisemblables d’accessoires foutraques et drôles, on s’interroge sur la pertinence du couplage. Les émotions procurées par le Château sont trop profondes et trop amères pour pouvoir goûter aux plaisirs du Mandarin, qu’il aurait mieux valu placer en début de représentation. Ou alors, comme Gerard Mortier, l’avait génialement inauguré à la fin des années 70 à Francfort, coupler l’opéra de Bartok avec Erwartung, de Schönberg, autre drame de l’incommunicabilité entre hommes et femmes.