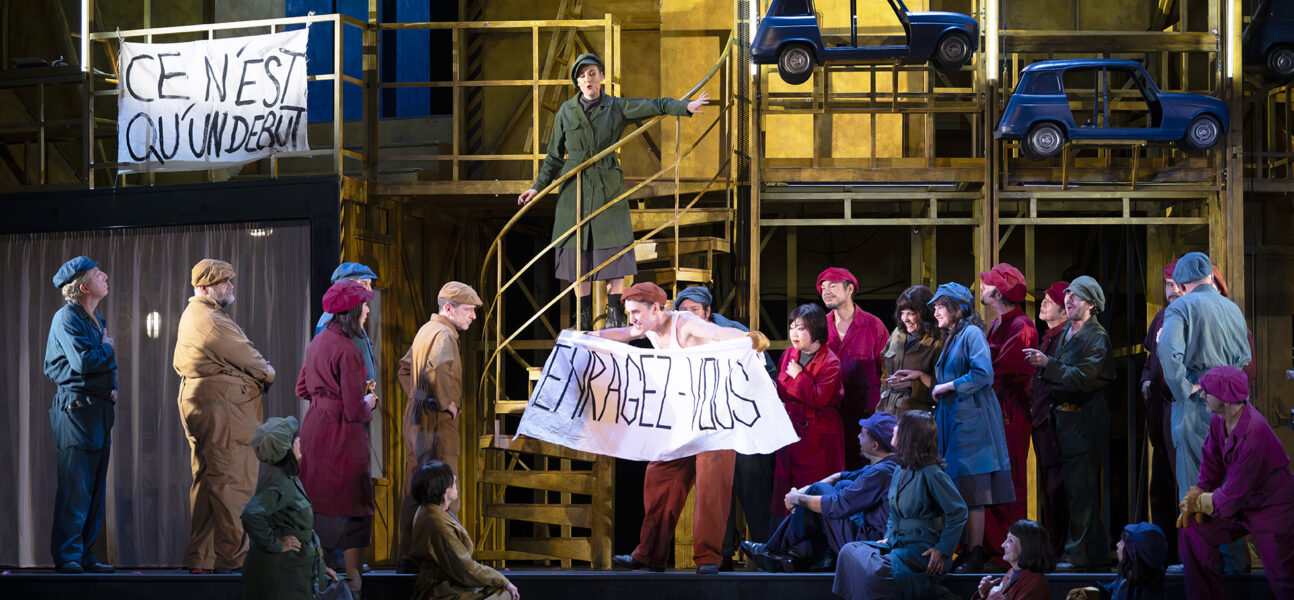

Inattendu, durable, sans précédent, l’incroyable succès de La fille de Madame Angot, suivi d’une étonnante éclipse, appelait une recréation. En complément à l’excellente présentation qu’en fit Cédric Manuel, j’ajoute l’humble témoignage de l’éditeur – Brandus – qui adressa, juste deux ans après la création, dans une somptueuse reliure, le dix-millième exemplaire ( ! ) de la partition à Lecocq, assorti d’un envoi chaleureux (1). Il y a un an, Christophe Rizoud avait rendu compte de la première parisienne. On s’est interdit de relire son propos avant de découvrir la réalisation, que signe Richard Brunel. Ce dernier a choisi de transformer en fresque sociale ce qui ne prétendait qu’à la légèreté et à la fantaisie, quitte à dévoyer La Fille de Madame Angot. Il n’est plus question des affrontements entre républicains et royalistes sous le Directoire, mais des manifestants avec la police de Papon (jamais cité), traitée ici à l’égal des carabiniers d’Offenbach. Comme le chœur chante « Crains la colère populaire » au finale du I, la transposition nous entraîne dans un Paris de mai 68, évidemment réducteur sinon caricatural, force tags, banderoles, pancartes, et même mégaphone, porteurs des revendications du temps. Ainsi, avec un bonheur incertain, le livret est-il contraint de se plier au cadre nouveau. Nous sommes chez Renault, à Boulogne-Billancourt, dont Larivaudière est le patron. Clairette y travaille à l’assemblage des R5, lorsque l’action commence : c’est la grève. Elle sera ensuite étudiante, on ne sait par quelle vertu (Paris VIII-Vincennes verra le jour peu après). Chaque auditeur, en fonction de son âge et de son vécu, s’est forgé sa propre représentation des événements de 68, et la légèreté n’est guère de mise. La tournette juxtapose la chambre nuptiale aux ateliers, étrange… « Comme si ces paroles ne contenaient pas une vérité de tous les temps » (écrit Lecocq à propos de l’intrigue politique), la transposition – toujours artificielle, gauche – confère une certaine lourdeur à l’ensemble : ça sonne faux ; ainsi, les 30 000 écus que Pitou obtient de Larivaudière pour prix de son silence, la valse chantée depuis les fauteuils de cinéma. Le texte original est savoureux, plein d’esprit, de finesse, de trouvailles. L’adaptation obligée perd une large part de ses qualités. Les passages parlés, essentiels à la caractérisation de chacun comme au jeu dramatique et à la compréhension de l’intrigue, sont réduits à la portion congrue, adaptés à la proposition. Trénitz en est la plus évidente victime, ridicule et inintelligible en américain. Richard Brunel s’est fourvoyé. Cela sonne faux, superficiel, à défaut de légèreté douce-amère (Musset demeure en filigrane, comme pour Fortunio), la tendresse, le sourire comme l’impertinence provocatrice s’effacent pour un artifice qui jamais ne convainc, malgré le professionnalisme de certaines directions d’acteurs. La bonne humeur, la drôlerie, la sensibilité se sont réfugiés dans la fosse. L’opéra-comique (ni opéra-bouffe, ni opérette) dont le charme se situe dans l’héritage de Mozart (2) comme d’Auber connaît ici une mutation : une pochade boiteuse, à laquelle on ne croit pas un instant, la prive de son naturel, de son esprit et de sa verve, malgré la direction enthousiaste de Chloé Dufresne. C’est laid, de l’usine au cinéma, digne d’une revue provinciale ou d’une comédie musicale racoleuse. Bruno de Lavenère et Laurent Castaingt nous ont habitué à d’autres réussites : costumes colorés et décors sont moches (ne manque que le formica), et les éclairages conventionnels.

La distribution, vocalement inégale, pêche aussi par les carences dramatiques de plusieurs interprètes : on sait que la comédie est un exercice redoutable pour les chanteurs, et peu tirent leur épingle du jeu. L’intelligibilité fait trop souvent défaut, desservie il est vrai par un orchestre parfois bruyant. En dehors de ce dernier, du chœur et de la direction, ce sont au moins quatre des principaux interprètes qui renouvellent la production de l’Opéra-comique. Hélène Guilmette, Clairette, demeure. Elle est évidemment bien différente de celle de Clairville, Siraudin, Koning, et Lecocq. Ceux qui la fréquentent de longue date auront eu peine à la reconnaître dans son nouvel emploi. La frondeuse jeune fille, fraîche, primesautière et impertinente est oubliée, au profit d’une jeune femme de tempérament qui se dévergonde, y compris avec Larivaudière. Dans le nouvel emploi que la mise en scène lui confie, notre soprane est crédible : la voix est saine, corsée. Si elle déçoit au premier acte, elle gagnera en intelligibilité et en force pour atteindre une qualité enviable à la fin, mais on reste sur notre faim, tant on est loin du personnage original. En Mademoiselle Lange, Valentine Lemercier jamais ne démérite, sortie tout droit de La mariée était en noir (Truffaut). Elle a l’élégance, la distinction, la fougue et la séduction qu’appelle la demi-mondaine, mais aussi et surtout les moyens vocaux. La complicité des femmes qui se retrouvent au deuxième acte, puis leur affrontement final sont réussis. Amaranthe est confiée à Floriane Derthe, qui chante aussi Hersilie. L’authentique poissarde chez Lecocq semble assagie dans cette version, moins vulgaire, servie par une voix sûre et séduisante.

Enguerrand de Hys est Pomponnet, le fiancé de Clairette. Le fin chanteur que l’on apprécie le plus souvent manque ici de la projection nécessaire pour être toujours audible et intelligible. Le chansonnier royaliste (« artiste contestataire », écrit le metteur en scène), élégant, séducteur en diable, Ange Pitou est confié au baryton Philippe-Nicolas Martin. Heureux choix que cette distribution car c’est un authentique diseur autant qu’un chanteur. Sa présence scénique est manifeste, dès son entrée, remarquée, puisque seul à adopter un costume d’Incroyable du Directoire. Matthieu Lécroart, formidable Larivaudière (il l’était déjà à l’Opéra-Comique), parvient à nous faire oublier la transposition de l’action. Le jeu et l’abattage sont convaincants, la voix généreuse, épanouie, toujours intelligible. Quant à Louchard (Antoine Foulon), on regrette qu’il ne soit pas davantage sollicité, tout comme Matthieu Walendzik dans ses multiples emplois.

Les ensembles, les nombreux duos et le quintette, sont réussis, expressifs et équilibrés, et il faut louer les chanteurs pour leur précision et leurs efforts d’articulation.

On connaît l’ardeur et la conviction de Chloé Dufresne. Totalement engagée, démonstrative, elle communique un entrain, une vie authentique aux musiciens en fosse, sculptant les phrasés, articulant les textes, même si des décalages entre les chanteurs et l’orchestre sont parfois perceptibles. Tout juste aurait-on souhaité que les tempi lents aient été davantage retenus, un peu alanguis, pour mieux en renforcer la force expressive. Pourquoi n’avoir pas conservé les effectifs des musiciens bruxellois pour lesquels Lecoq écrivit ? L’équilibre entre le plateau et la fosse y aurait gagné. Le chœur, sous toutes ses configurations, tient bien son rôle, homogène sinon toujours clair.

La salle, dont les applaudissements sont bien maigres, ne s’est pas trompée à ce flop, L’équipe de réalisation échappe à une bronca attendue en renonçant aux saluts. Oublions. La Fille de Madame Angot attendra encore un metteur en scène amoureux, respectueux, humble, sensible au charme de l’ouvrage.

-

(1) « C’est à vous, cher Maître, que j’ai réservé ce dix-millième exemplaire de votre partition, témoignage irrécusable d’un succès qu’aucun autre n’a encore égalé. Votre dévoué et reconnaissant éditeur, 1er janvier 1874... ». (2) Il n’est que d’écouter le tissu soyeux des cordes dans l’accompagnement mozartien de Mademoiselle Lange lorsqu’elle va lire la lettre attribuée à Pitou (duo des lettres). L’écriture est un régal et Lecocq n’a rien à envier à Bizet.