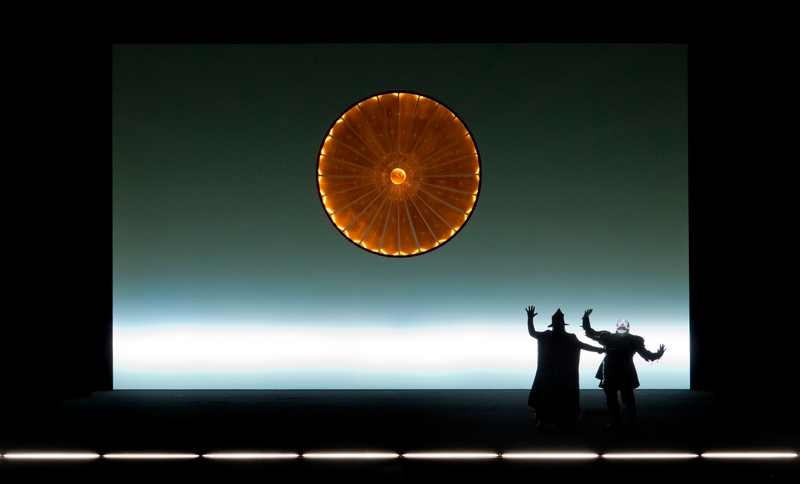

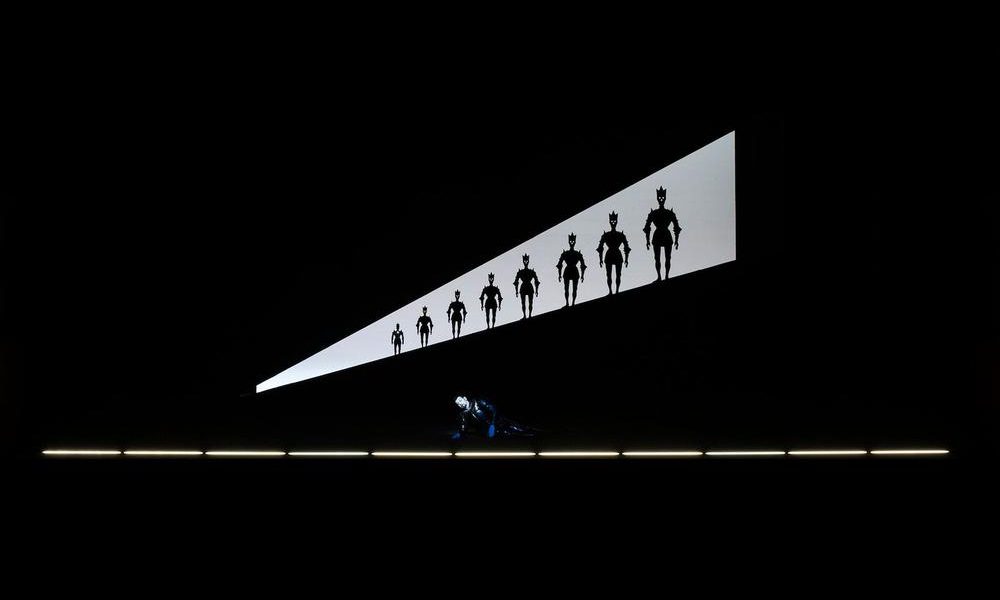

Depuis maintenant une quarantaine d’années, Robert Wilson, Bob pour les intimes, utilise ad nauseam le même système pour mettre en scène un opéra, indépendamment de son compositeur. Qu’il s’agisse de Philip Glass, Giacomo Puccini, Richard Wagner, Giuseppe Verdi ou Wolfgang Amadeus Mozart, on a droit à un même plateau nu animé par des lumières froides, aux mêmes silhouettes hiératiques, à la gestuelle lente et saccadée inspirée par le théâtre no, sans aucune volonté de transposition ou de révélation d’un message susceptible d’avoir échappé au commun des mortels. L’anti Regietheater en quelque sorte. Parfois, ça marche (Madama Butterfly à l’Opéra de Paris depuis 1993) et parfois ça ne marche pas. Macbeth, tel que repris à Bologne cette saison, se range dans la deuxième catégorie : une scène noire soulignée par une rampe de néons aveuglante, des visages et des mains plus ou moins bien éclairés isolant les personnages dans un halo lumineux sans possibilité d’interaction, peu – voire pas – d’idées si ce n’est durant l’ouverture cette lune suspendue au-dessus de la silhouette figée de Lady Macbeth. Il n’y a ici aucune de ces images épurées stupéfiante de beauté dans leur nudité, aucune de ces tensions engendrées par l’immobilité. Les caractéristiques du théâtre wilsonien virent au procédé. La machine tourne à vide et l’on s’ennuierait ferme si l’interprétation musicale ne parvenait à capter notre attention tout au long de la représentation, sans un seul temps mort, y compris dans les pages les plus faibles de l’ouvrage.

© Rocco Casaluci

C’est que les forces chorales du Teatro Comunale sont remarquables d’homogénéité, de puissance et d’équilibre, femmes et hommes séparément ou confondus. C’est que la direction de Roberto Abbado, narrative, parfois même épique, fourmille d’intentions destinées à souligner les fulgurances de la partition avec un rapport entre fosse et plateau idéal. C’est que la distribution réunie repose sur un duo de protagonistes à toute épreuve dans une œuvre qui ne les ménage pourtant pas.

Inconnus au Nord des Alpes, Stefanna Kybalova et Angelo Veccia font mieux que répondre aux exigences d’une écriture cumulant impératifs dramatiques et belcantistes. Privés de support scénique, emprisonné dans le carcan gestuel imposé, ils s’emploient malgré tout à donner vie à leur personnage, chacun de leur côté puisque la mise en scène les empêche de se regarder et de de toucher. Dans ces conditions, les airs plus que les duos et les ensembles sont l’occasion de démontrer, pour l’un comme pour l’autre, leur capacité à assumer la longueur de leur tessiture et la maîtrise d’une ligne de chant implacable.

Originaire de Bulgarie, Stefanna Kybalova met son soprano dramatique au service d’une Lady Macbeth toute en pointes et en arêtes sans que le style en pâtisse – vocalises de son air d’entrées, trilles du brindisi…Torrentielle, violente dans l’aigu lorsqu’il est émis en force, la voix sait aussi s’alléger pour suggérer, s’effiler pour insinuer, s’enfler pour frapper.

Tout aussi solide, Angelo Veccia prend plus de temps à entrer dans son personnage, emprunté dans son premier duo, moins saillant que sa partenaire au premier et deuxième acte mais remarquable d’obstination dans la scène des apparitions et magistral dans l’interprétation noble et amère de son air final « Pietà, rispetto, amore ». Un Banco valeureux mais sans doute gêné par les contraintes scéniques (Carlo Cigni) et un Macduff peu inspiré par une « paterna mano » à la ligne brusquée (Gabriele Mangione) participent au sentiment mitigé laissé par la soirée, malgré les Macbeth, malgré la direction musicale, malgré le chœur et l’orchestre. Théâtre verdien et wilsonien sont-ils vraiment compatibles ?