Première image : une foule de voyageurs dans un hall d’aéroport, statiques, avec leurs valises à roulettes. Sous une verrière immense, ils attendent quelque chose (l’affichage d’une porte de départ sans doute, à moins que ce ne soit un sens à leur vie…).

À l’orchestre le prélude déroule ses grands espaces, dans une lumière très claire, une lumière de matin, de départ. Des cloches interrompent soudain cette mélodie profondément russe, avant que flûtes et clarinette ne la reprennent, tandis que les voyageurs s’engouffrent au fond dans un couloir, métaphorique sans doute. Ces voyageurs, on les retrouvera, plusieurs heures plus tard, au dernier tableau, toujours en partance, et alors le but de leur voyage sera sans mystère.

La grande verrière disparaît. Elle n’était que virtuelle et générée par un immense hémicycle d’écrans LED. Sur lesquels commencent à apparaître en caractères rouges ce qui pourrait être un programme informatique, ou une référence à l’IA, l’avatar le plus contemporain de l’éternelle domination des puissants sur les faibles.

Des luttes de pouvoir très contemporaines

Devant cet immense mur de signes cabalistiques, surgiront successivement un cercueil monté sur roulettes (drapé à la russe de tissu rouge), où se devinera, semble-t-il, une effigie de Staline, poussé par deux gardes marchant au pas de l’oie, puis un personnage de bouffon, de simplet ou de fol, ou de silène, fantasque et grassouillet, qu’on verra très souvent sur la scène, comme contrepoint drolatique au drame qui se joue (c’est Kouzma, qui dans l’opéra de Moussorgsky est un strelet, un membre un peu ivrogne des Streltsy, la milice des princes Khovanski, – incarnation shakespearienne à la fois espiègle et inquiétante par Emanuel Tomljenović, ténor de caractère brillant (on le verra quand l’occasion de chanter lui sera offerte, bien plus tard).

Autres apparitions, le Scribe (Michael J. Scott), vissé sur un fauteuil de bureau à roulettes, personnage hirsute, comique lui aussi (on pense à Beckett et à nouveau à Shakespeare) et enfin, beaucoup plus redoutable, en battle dress noir, un bonnet noir cachant son crâne chauve, le boyard Chaklovity, personnage ambigu, suppôt du tsar Pierre le Grand, et outil du destin (c’est lui qui assassinera Ivan Khovanski).

Ostalgie

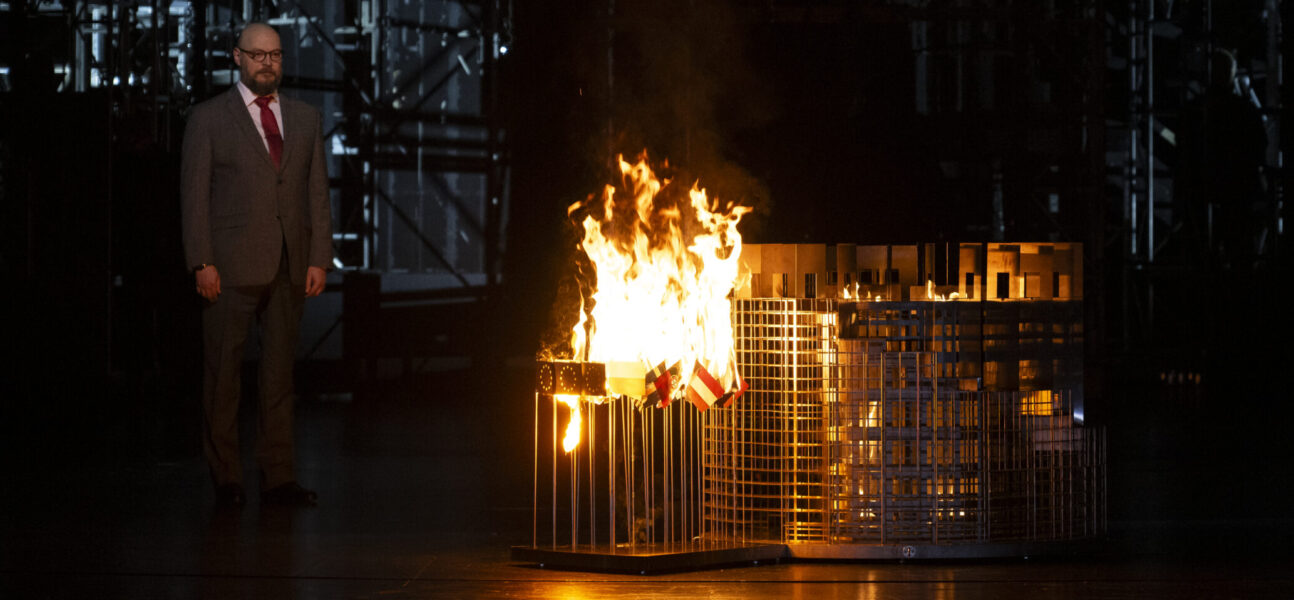

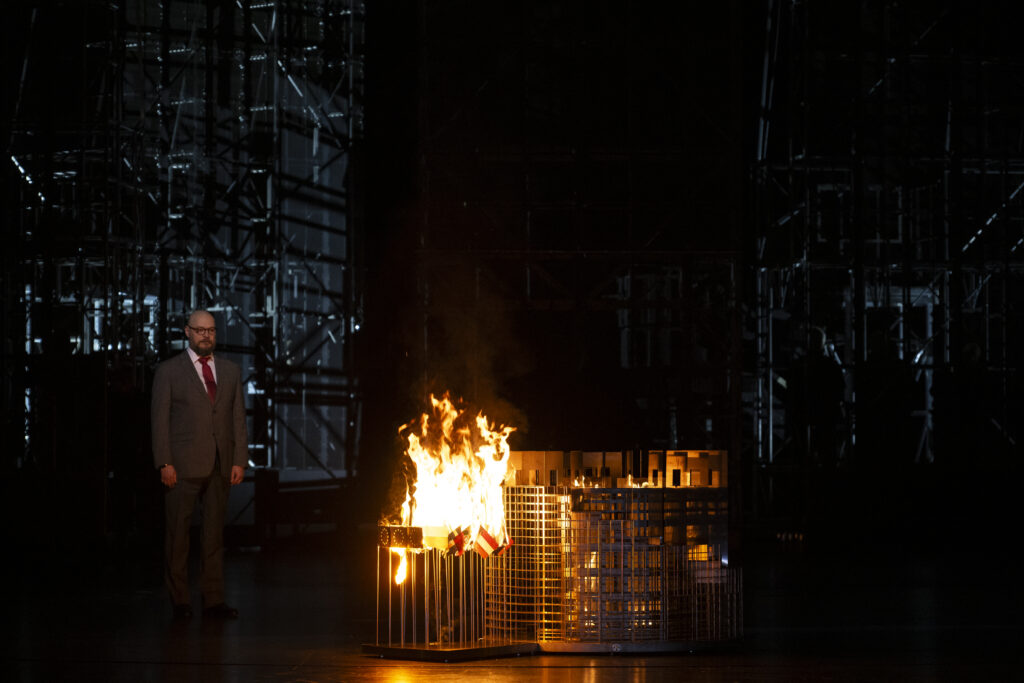

La mise en scène de Calixto Bieito transpose Khovantchina dans un monde d’allusions contemporaines, et cela fonctionne pleinement. Les sinistres battle dress noirs des Streltsy font évidemment penser à la milice Wagner (et Ivan Khovanski à Evgueni Prigojine, qui eut l’audace et le malheur de s’opposer à Poutine, après l’avoir servi), et le prince Galitsine, en costume trois-pièces de businessman, à quelque oligarque éclairé et occidentalisé.

Quant au starets Dossifei, il est le chef des Vieux-Croyants, mais il fait songer au retour en grâce de l’orthodoxie dans la Russie d’aujourd’hui, paradoxal dans un empire qui rêve de reconstituer l’URSS d’avant Gorbatchev.

De cet opéra grandiose, la production de Genève fait un drame intime. Pour mieux valoriser ce qui en est le motif principal : la lutte de pouvoirs entre différentes factions, dont la scène de la querelle des Princes au deuxième acte sera la démonstration la plus explicite.

Moussorgski s’appuie sur la documentation sérieuse que lui a fournie l’historien et polygraphe Stassov sur les premières années du règne de Pierre le Grand (la fin du dix-septième siècle), et si la partition fait jouer au chœur un rôle essentiel (qui incarne tour à tout la foule des Moscovites, les Streltsy ou les Vieux-Croyants), très souvent Calixto Bieito le cantonne en coulisse, ou derrière le mur des écrans LED. Cet effet acoustique d’éloignement (quelqu’excellent soit le Chœur du Grand Théâtre de Genève) s’ajoute aux textures très claires, très lumineuses, qu’Alejo Pérez demande à l’Orchestre de la Suisse Romande, de sorte que la sonorité d’ensemble est étonnamment allégée et que les voix, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, n’en sont que mieux mises en valeur.

Le grain des voix slaves

C’est une grande force de cette production que toutes ces voix slaves, au grain et à l’émission sans pareilles. Plus que de beau chant, on parlera de chant expressif, intense, ardent.

Au premier rang, la basse percutante de Dmitry Ulyanov, qui dessine un Ivan Khovanski démagogue, brutal, vulgaire, terrien, impressionnant dès sa première harangue, « Mes enfants, Moscou et la Russie sont en proie au désordre… ». Il fut sur cette scène le Kutuzov de Guerre et paix de Prokofiev et le Boris de la Lady Macbeth de Chostakovitch (les deux premiers volets de la trilogie russe de Calixto Bieito à Genève), et sa voix puissante, très noire, son mordant, imposent son personnage de reître, semant la peur par sa seule présence animale, celui que le peuple célèbre comme le « cygne blanc », dans un chœur à deux voix, celles un peu acidulées et très russes des femmes répondant à celles rondes et amples des hommes.

Ce chœur sera interrompu par l’intrusion d’Emma (Ekaterina Bokanova), rôle plutôt sacrifié par Moussorgski alors qu’elle sera objet de désirs et de concurrence des deux Khovanski. Cette jeune femme est poursuivie par André Khovanski, physiquement tout le contraire de son père : plutôt petit, il porte un costume occidental de jeune gestionnaire, et il a la voix de Arnold Rutkowski, solide timbre de ténor très projeté au medium solide et aux aigus clairs.

Il représente une autre génération d’hommes de pouvoir, plus policée en apparence, dans un monde qui n’a rien perdu de sa brutalité : à ce moment là, le mur du fond s’est couvert d’une fresque très « réaliste socialiste » où rivalisent d’enthousiasme soviétique de farouches jeunes partisans et de belles pionnières.

Des anachronismes qui fonctionnent

En revanche, Dossifei, incarne un très ancien monde. Dès sa première apparition, il clame ses imprécations « Le temps est venu de la nuit et du péril des âmes. Frères orthodoxes, allons au combat ! ». Il a la voix de Taras Shtonda, familier du rôle qu’il a chanté au Bolchoi, dans un décorum qu’on imagine bien différent. Silhouette massive, il est plutôt basse chantante que basse profonde, ce qui lui permet de dérouler les longues phrases prophétiques du rôle, la sobriété pour ne pas dire la pauvreté de son costume (un tapis persan décoloré en guise de phénolion ou de dalmatique !) donnant à ce moine-soldat de la cause réactionnaire l’allure d’un ascète.

L’incarnation du nouveau monde, en revanche, des Lumières, c’est le prince Galitsine, un conseiller de la Cour, un esprit occidentalisé à la Gorbatchev. Il siège dans un bureau moderne (et le mur d’images devient alors iconostase de portraits en noir et blanc, dont le sien). On y voit aussi les portes de la célèbre Saint-Georges du Kremlin où aime à se montrer l’actuel maître des lieux.

Il a la voix de ténor de Dmitry Golovnin. C’est un ténor au timbre clair (il a chanté Lensky), au registre supérieur facile, une voix plus lumineuse que celle d’Andrei Khovanski, et donc un autre choix très judicieux de ce cast décidément très convaincant.

Ce prince, curieusement, tout éclairé qu’il est, garde un côté Vieille-Russie en cela qu’il est superstitieux. D’où son appel à Marfa, qui va débarquer dans ce bureau munie d’une bassine en zinc pour lui prédire l’avenir.

Une Marfa très rock n’roll

Slave, la voix de Raehann Bryce-Davis ne l’est pas puisqu’elle est américaine. Elle dessine une Marfa singulière, à la défroque et au physique de solide rockeuse (vaste manteau de cuir noir, brodequins à semelle épaisse, dreadlocks). C’est un beau mezzo au timbre chaud et d’une belle musicalité. Même si sa voix n’a pas le volume et les graves d’outre-tombe des Arkhipova ou Obratzova de jadis. Surtout elle compose de façon très personnelle ce personnage de moniale un peu prophétesse, pas bien remise de la fin d’une love affair avec Andrei Khovanski, qu’elle essaie de ranimer, à grands renforts de caresses, et sans succès (il ne pense qu’à Emma).

La séance de divination, qui aura mis en valeur les couleurs fauves de la voix et une conduite très envoûtante des longues phrases sinueuses de Moussorgski, doublées par les ondulations d’une clarinette et des cordes, se terminera par une quasi-noyade de Galitsine dans la cuvette (avec soubresauts de tout le corps), scène tragi-comique dont il se libèrera par un coup de rein avant de chasser la devineresse et d’ordonner qu’on la noie.

La voix claire de Dmitry Golovnin, on l’entendra ensuite dans la longue méditation désespérée de Galitsine. Désespérée parce que Marfa lui a annoncé sa disgrâce, mais aussi parce que s’annoncent des jours sombres. Il montera jusqu’au sommet de sa tessiture sur un sombre pressentiment : « O, sainte Russie, comme il est loin le jour où tu te laveras de la rouille tatar ! »

La mise en scène de Bieito a ici l’intelligence de s’effacer pour laisser les trois voix (ténor, baryton-basse et basse) s’entremêler dans un débat qui est le cœur politique de l’opéra. La brutalité tatar de Khovanski terrassera sans mal le trop idéaliste Galitsine, mais Dossifei prendra finalement le dessus sur l’un et l’autre, et le chœur des Vieux-Croyants (aubes blanches et icône sur la poitrine) pourra chanter « Nous avons renversé l’hérésie ».

C’est une des particularités de Khovantchina de juxtaposer une série de tableaux, plus ou moins bien jointoyés. Est-ce pour cette raison que la seconde partie nous convaincra moins que la première. Alors qu’elle proposera toute une série de séquences, chacune très forte.

On verra d’abord le mur d’image se fragmenter en plusieurs panneaux, et afficher sur fond noir des graffiti (ceux de prisonniers sur les murs de leur geôle ?), qui seront le décor d’une scène fantasmée : Marfa, tout en caressant le torse nu d’Andrei Khovanski, lui chante une romance amoureuse. Scène qui devient prémonitoire quand, sur les mots « Nous nous embraserons tous deux / Et la fumée emportera nos âmes » (qu’elle chante magnifiquement), elle fait le geste de l’étrangler.

Sa mélopée est alors interrompue par les vociférations de Suzanna, – en principe une moniale pudibonde, devenue ici une massive tchékiste en treillis. Bel entrelacement du timbre chaleureux et de la voix troublante de Raehann Bryce-Davis à la grande voix de Liene Kinča.

C’est l’occasion de remarquer combien Alejo Pérez et l’OSR dosent subtilement les changements de couleur de l’orchestration de Chostakovitch, passant du tissu très tendre de flûtes et violons accompagnant la rêverie de Marfa aux puissantes houles de cuivres soulevées par les imprécations du moine Dossifei réapparu.

Un peu plus loin, autre moment musical superbe, l’action semble s’arrêter pour le monologue du boyard Chaklovity. Vladislav Sulimsky y est impérial. C’est une voix noire (il a Alberich à son répertoire) dont les immenses phrasés, très nobles, contrastent singulièrement avec les gestes que lui demande Bieito : une baignoire (téléguidée) est apparue sur scène et, équipé de gants en caoutchouc jaunes, il a entrepris de la récurer avec soin, manière d’ourdir ses desseins…

Quand l’image ne colle pas avec le son

Bien moins convaincante, la scène de la fête chez les Streltsy. La scène s’envahit de battle dress noirs, tandis qu’un ours projeté sur les écrans affirme dans un phylactère : « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs »… Contraste entre l’image, plutôt misérable (les uniformes, les cagoules) et la somptuosité de ce qu’on entend : la puissance et la précision du chœur, la largeur de ses prières, l’équilibre sonore entre le chœur et la fosse, la brillance sombre de l’orchestre, l’élan du mouvement.

Non moins étrange, et frôlant le grotesque, le ballet des esclaves persanes : sur la mélodie du cor anglais (très Kimsky pour le coup), on verra les femmes-Streltsy se dépouiller lentement, sinon voluptueusement, de leurs cagoules, puis de leurs battle-dress, pour terminer dans une manière de cancan guerrier en tee shirt kaki et collants vaguement panthère (sur fond d’imagerie révolutionnaire en rouge et noir), Ivan Khovanski se trémoussant dans sa baignoire, jusqu’au moment où Chaklovity viendra l’étrangler avant d’éclater d’un rire sinistre, tandis que les jeunes serves gisant au sol accablées chanteront (magnifiquement) la louange du cygne blanc.

Le spectre du Goulag

Pour l’ultime tableau, un énorme wagon vient envahir la scène, wagon de départ pour le Goulag où monte un groupe d’hommes au look très bloc de l’Est. Un peu plus tard, on les y verra torse nu, image de la faiblesse humaine face à l’oppression. Devant ce wagon, passe aussi Galitsine partant pour l’exil, dans un costume évoquant assez les hôpitaux psychiatriques d’alors.

Des marches obsédantes, des chœurs oppressants, des trompettes martiales, l’annonce du héraut Strechnev annonçant aux Streltsy qu’ils sont graciés par le tsar (qu’on ne verra jamais), la dernière scène se fige dans une immobilité quelque peu prosaïque.

Comme la sombre méditation de Dossifei, se défaisant de son tapis puis de sa chemise en signe de dépouillement avant sa prière (« Frères, notre cause est perdue »), moment où on souhaiterait une voix aux graves plus profonds, et davantage de solennité.

Sublime Marfa

Des coulisses le chœur des femmes (magnifique) lui répondra : « Nous n’avons pas peur » et les voyageurs du premier tableau réapparaitront avec leurs valises à roulettes et leurs tenues de vacances pimpantes pour entourer le wagon et l’ultime duo entre Marfa et Andrei Khovanski : Raehann Bryce-Davis y est à nouveau magnifique d’humanité et de tendresse, de timbre et de phrasé. C’est elle qui donnera à ces derniers instants la grandeur mystique dont on reste en manque.

Retirant sa chemise à Andrei, comme pour se remémorer leurs amours d’autrefois, elle s’en servira pour le délivrer de la vie en l’étouffant, avant de se coucher contre son corps.

Sur le chœur final, grandiose et funèbre, dans la version de Stravinsky, pieusement respectueuse de l’esprit de Moussorgski, les voyageurs, dans un grand nuage de fumée, pousseront le wagon, manière de figurer le suicide collectif dans les flammes des Vieux-Croyants.

Alors on se remémorera la phrase cynique qu’on avait vue projetée sur le rideau au début du spectacle :

« La mort résout tous les problèmes. S’il n’y a pas d’hommes, il n’y a pas de problèmes. »