Au musée des beaux-arts de Bâle, on peut admirer un tableau de Holbein le Jeune. Admirer est un mot faible. Il s’agit plutôt de se laisser percuter par une image d’une violence et d’une beauté folles ou, peut-être plus exactement, d’une violence et d’une beauté qui rendent fou. Dostoïevski en fit lui-même l’expérience, frisant ce qu’on qualifiait alors peut-être trop rapidement de crise d’épilepsie. Ce Christ mort – corps nu, dépouillé de tout attribut sacré, d’une pâleur verdasse, corps humain en décomposition – obsède le romancier et structure L’Idiot, l’un de ses chefs-d’œuvre (mais a-t-il écrit autre chose ?). Le tableau est évoqué par le prince Mychkine alors qu’il fait le récit à la générale Epantchina et à ses trois filles d’une exécution par guillotine à laquelle il a assisté. Le tableau est alors mis en lien avec le visage du condamné « juste une minute avant la mort », lorsque la conscience de la fin est à son paroxysme. Jésus n’était pas dans une autre situation. Au début du livre second, c’est face à une copie de ce tableau que le prince Mychkine s’arrête net. Un tel tableau peut faire perdre la foi. « Oui, ça peut se perdre », confirme abruptement Rogojine. Perdre la foi, c’est-à-dire ne plus croire en la résurrection de la chair.

La question de la finitude, de l’éternel retour, d’une éventuelle résurrection ou rédemption est au cœur du diptyque castelluccien Requiem/Résurrection. Le premier volet aborde la question d’un point de vue métaphysique, le second d’un point de vue davantage politique. C’est au Requiem que nous avons assisté à Bâle, le 12 juin dernier.

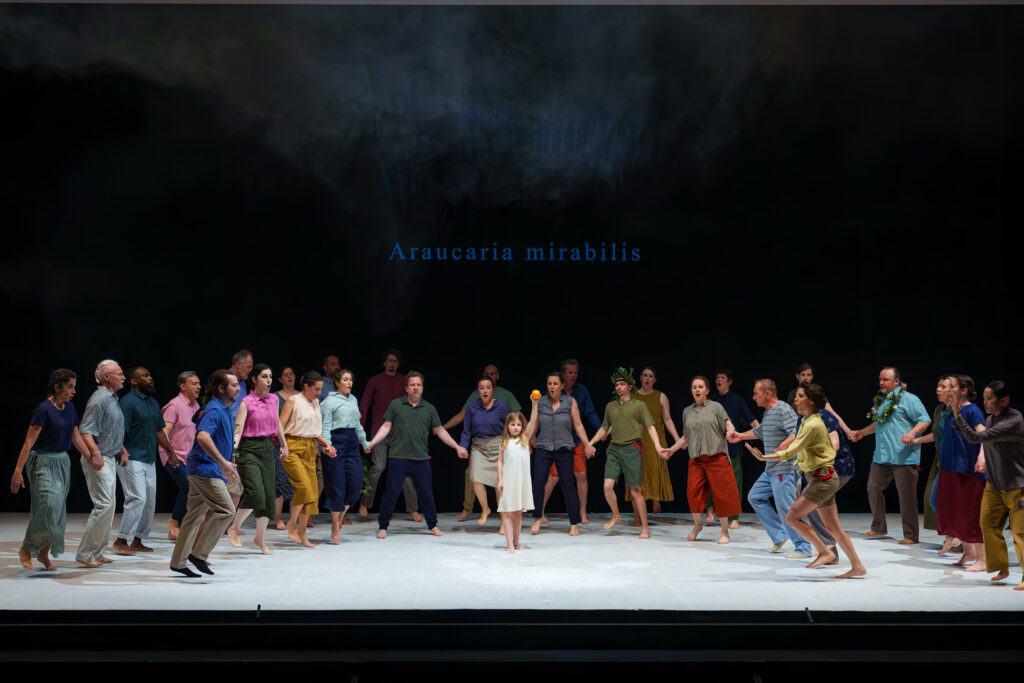

L’argument est désormais connu : une vieille dame meurt, seule face au monde qui s’agite à la télévision. Suit une série de tableaux d’une beauté sidérante mettant la finitude humaine face à d’autres éphémères bien plus vastes (espèces, cultures, civilisations, spiritualités et religions, œuvres d’art…). Néanmoins, prise globalement, la destinée humaine n’est pas morbide : à la mort succède la vie. Aussi, à la dame mourante succèdent une autre dame plus jeune, une jeune fille, une enfant, enfin, un bébé. Ayant interrogé le cycle de la vie humaine (volet métaphysique), Castellucci pouvait se saisir de la question de la mémoire. Sur scène, à la fin du spectacle, il ne reste que des corps sans vie (le chœur est sorti, nu, c’est-à-dire sans attributs terrestres, comme arrivé au paradis) et de la terre. Le plateau se redresse, tout s’effondre. C’est la catastrophe et le champ de ruine sur lesquels s’ouvre Résurrection (volet politique).

Si la réflexion est universelle, l’ancrage est chrétien – ne serait-ce que musicalement – ; peut-être même christique. Face au tableau de Holbein, on voit un homme qui a une conscience terrifiée d’une mort imminente. Cet homme, néanmoins, cristallise plus que sa propre vie : c’est le salut de toute l’Humanité qu’il porte. Chez Castellucci, le point de départ est aussi la figure du Christ : avant que les premières notes du Requiem ne retentissent, un hymne s’adresse directement à Lui. Au fond, le Requiem ne fait pas autre chose : il transcende la brièveté de la vie individuelle pour célébrer la joie de toute renaissance. D’un point de vue formel, la scénographie est elle-même une création-destruction jamais apaisée ; une œuvre d’art en train de se faire mais qui porte déjà sa propre disparition. Au fil du spectacle, les corps se colorent : la petite fille est enduite de peinture et de miel – le Christ de Holbein est, lui, étrangement vert. Les murs qui délimitent le plateau sont maculés de peinture, formant des images sublimes qui évoquent les œuvres d’un Twombly. Petit à petit, l’œuvre scénique se fait œuvre plastique. À la fin, ces images sont lacérées, les bandes murales arrachées. Il ne reste que de la terre, ce à quoi tout retournera (il y a alors peut-être quelque chose de Kiefer et de Tàpies). La date du 12 juin 2024 – date du spectacle – est projetée ; la référence à On Kawara et à ses Dates Paintings, évoquant le temps qui file inexorablement vers une fin certaine, est évidente.

L’investissement de chaque protagoniste est décuplé dans ce Requiem : les chœurs sont aussi des danseurs dont on attend une mise à nu (au sens d’ailleurs le plus littéral à la fin de l’œuvre) totale. À cet égard, on pouvait se demander si la reprise de l’œuvre par d’autres chœurs que Pygmalion – qui assura la création de la production au Festival d’Aix-en-Provence 2019, mais également les reprises à la Monnaie et au San Carlo de Naples – s’avèrerait probante. Force est de constater que le Chor des Theater Basel a merveilleusement relevé le défi (c’en était un), sans sacrifier son identité propre. C’est en effet un chœur d’opéra que l’on entend ici, dès les premières mesures du Requiem ; mais un chœur d’opéra qui a une conscience aiguë de ce que le spectacle attend de lui. Aussi, si des voix amples et travaillées donnent au « Kyrie » ou au « Rex » une ampleur dramatique certaine, ces mêmes chanteurs savent atteindre des cimes de délicatesse dans le « In paradisum » final, ajout d’une beauté bouleversante qui prolonge et ouvre la lumière éternelle (« Lux æterna ») promise à la fin du Requiem. Cette conclusion est amenée par un jeune garçon, Eugen Vonder Mühll, dont l’intervention a cappella éblouit, tant par la justesse de l’interprétation (et, du reste, par une justesse de la voix à toute épreuve) que par la qualité d’une voix déjà ronde, ample et timbrée. Beauté de l’éphémère qui ouvre les cieux.

Les solistes se fondent dans la masse mouvante du chœur ; comme si l’individu s’abîmait dans une humanité unie par un destin commun et connu. Il n’empêche que les interventions sont d’une qualité musicale et vocale évidentes. Álfheiður Erla Guðmundsdóttir, soprano, offre un timbre clair et une projection nette. L’alto de Sophie Kidwell convainc par la largeur de la voix et la direction du phrasé. Lulama Taifasi est un ténor solide malgré quelques faiblesses dans les aigus, sans conséquences sur une interprétation toujours engagée. Enfin, André Morsch met l’ampleur et la sonorité de sa basse au service d’une partition qui permet à sa voix de se déployer sans noirceur excessive.

À la tête du Sinfonieorchester Basel, Francesc Prat offre une lecture qui n’aurait peut-être pas suffi à convaincre en concert mais qui, dans le cas particulier du Requiem de Castellucci, fonctionne bien avec le plateau. On note quelques décalages importants entre la fosse et les solistes et le chœur (singulièrement lorsque ceux-ci dansent en chantant, rendant sans doute le contact visuel avec le chef particulièrement périlleux – peu importe du reste, car la mise en scène n’est pas subordonnée à la musique). L’approche est symphonique, laissant les cuivres déployer leur puissance infernale (n’est-t-on pas face aux trompettes de l’apocalypse ?) et passant sans doute trop rapidement sur une approche minutieuse des articulations (on est encore dans une écriture qui doit davantage à la musique baroque qu’au romantisme).

Au terme du Requiem, une fois le paradis ouvert, reste une question capitale : que reste-t-il des morts sur terre ? Après que l’œuvre formée sous nos yeux a été détruite, après la catastrophe et l’effondrement qui clôt le spectacle, que font les vivants avec leurs morts ? Si, comme l’affirme Dostoïevski, il est possible de perdre la foi et d’exclure la possibilité de la résurrection de la chair, une autre résurrection est peut-être possible : celle de la mémoire, celle qui rend un nom aux vaincus d’une histoire téléologique qui les a oubliés. C’est le sujet de Résurrection – spectacle dont nous proposions une lecture fondée sur des textes de Walter Benjamin lors de sa création au Festival d’Aix-en-Provence 2022 –, que l’on espère bientôt revoir. Car le monde a besoin d’intelligence et de lumière.