Voilà vingt ans que l’opéra de Liège n’avait pas monté les Contes d’Hoffmann. En coproduction avec Lausanne et Tel Aviv, la maison wallonne en propose une version spectaculaire sous la houlette omniprésente de Stefano Poda qui signe mise en scène, chorégraphie, décors, costumes et lumières.

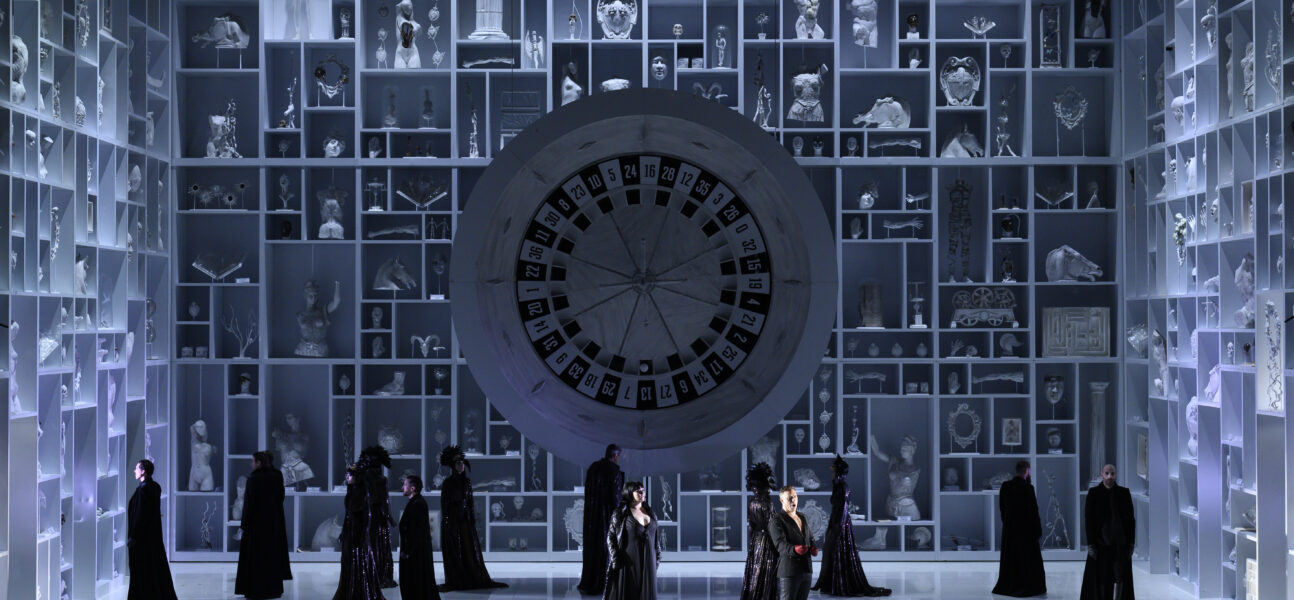

Pour cette œuvre testament, nous plongeons dans l’inconscient d’Hoffmann qui égrène ses souvenirs amoureux comme on cauchemarde. Sa chambre, métonymie de l’esprit de son propriétaire, semble un coffre-fort qui tourne sur lui-même, mettant sans cesse le sol au plafond. Elle est dissimulée derrière un gigantesque cabinet de curiosité, immaculé, kaléidoscope d’une mémoire souffrante. L’ensemble, époustouflant, est encore sublimé par de très belles lumières, des contrastes de matières, de couleurs dans les costumes qui alternent cuir, lamé, voile ou satin en tableaux noirs, rouges ou blancs.

A chaque acte, figurants et choristes, tels des magasiniers – influx nerveux de cet esprit malheureux – rangent ou exhument des boites de verres renfermant les silhouettes des femmes aimées ainsi que leurs semblables, puisqu’Olympia, Antonia, Giulietta ne sont que des archétypes : automates légendaires d’abord, cantatrices célèbres ensuite avant un florilège de courtisanes illustres.

L’idée est éminemment pertinente, fort esthétique ; surtout, elle donne une parfaite cohérence à l’ensemble de la dramaturgie.

Dans cet écrin, les artistes déploient un art consommé au premier rang desquels le magnifique Hoffmann d’Arturo Chacón-Cruz. Démuni, profondément touchant, d’une absolue sincérité scénique comme vocale, il profite d’une émission franche aux harmoniques riches et claires, généreusement projetées, qu’il pourrait encore enrichir de moins d’uniformité dans le volume. Dès la légende de Kleinzach, les aigus s’imposent, superbes, alliés à une assise parfaite alors qu’il chante dans un roue renversant sans cesse l’horizon comme une obsession tournant à vide. « Ah ! J’ai le bonheur dans l’âme » comme « C’est une chanson d’amour » sont vibrants de sensibilité.

Erwin Schrott lui donne la réplique avec une jubilation méphistophélique, jouant des couleurs avec virtuosité, de l’extrême sensualité à la laideur crue. Usant de la prosodie pour mâtiner chaque phrase de désinvolture, d’ironie ou de sous-entendu, tant et si bien qu’on lui pardonne volontiers à lui aussi, un accent assez perceptible. Il plastronne, manipule, pervertit sans jamais perdre la musicalité de l’or sombre de sa voix et quelle que soit l’occurrence du mal qu’il incarne, Lindorf, Coppélius, le Docteur Miracle ou Dapertutto. Les graves sont accrochés hauts, l’émission d’airain, la présence saisissante.

Face à lui, Jessica Pratt a la lourde tâche d’incarner tous les possibles féminins. Un choix ambitieux, conforme à la distribution à la création de l’œuvre mais qui semble d’abord hasardeux. En effet, si la diction est excellente, son Olympia, savonnant les vocalises, perd dans des pianissimi éteints l’essentiel de son éclat et même une partie de sa justesse, ce qui est plus dommageable encore.

La détermination de la soprano australienne force l’admiration car elle surmonte manifestement cette méforme initiale, proposant ensuite une interprétation de haute volée, en particulier en Antonia. Les aigus retrouvent leur perlé dans « Elle a fui la tourterelle », les piani, si élégants, portent cette fois l’émotion, les aigus déchirants sont soutenus par une impeccable conduite du son ; d’indéniables qualités que l’on retrouve dans son dernier – et tout récent – enregistrement.

Julie Boulianne campe pour sa part un somptueux Nicklausse à la voix large mais au focus rigoureux. D’une parfaite aisance sur l’ensemble du registre, elle est très rythmique dans « Voyez-là sous son éventail », sensuelle dans la barcarolle, usant des fécondes harmonies de ses graves soyeux tout au long de la soirée, comme de l’élégance de son émission dans « Des cendres de ton cœur ».

Les seconds rôles sont excellents, Le Crespel de Luca Dall’amico plein d’autorité ; Vincent Ordonneau très articulé avec des aigus précautionneux en Andrès, Cochenille, Frantz ou Pitichinaccio. Le Spalanzani de Valentin Thill mérite une mention particulière, tant le timbre est beau, soutenu par une projection puissante, un son bien conduit et une impeccable diction.

Le chœur de l’opéra Royal de Wallonie-Liège, mis à forte contribution scéniquement, est impressionnant d’engagement. Les femmes en mannequins-zombies sont aussi glaçantes que généreuses vocalement dans le premier acte, les hommes tout aussi excellents dans le prologue et tous irréprochables de musicalité par le suite, bien que le texte s’efface au dernier acte.

Dans la fosse, Giampaolo Bisanti obtient un remarquable lyrisme de l’orchestre de l’opéra Royal de Wallonie-Liège, des nuances fastueuses, des crescendo précis, auxquels s’ajoutent le soyeux des cordes, le damassé des vents et des soli tout en délicatesse et en émotion.

Cet ambitieux spectacle est à applaudir jusqu’au 2 décembre.