L’Opéra royal de Wallonie propose décidément à ses habitués les spectacles les plus divers et, après une Butterfly avec sa véritable maison japonaise, c’est un Orphée et Eurydice bien abstrait qui y est présenté. Soufflant ainsi le chaud et le froid, Liège accueille ce spectacle un an et une semaine après sa création parisienne, mais ce n’est qu’une des étapes d’un long parcours parmi les différents coproducteurs, Zagreb et Pékin en étant les destinations les plus exotiques. Si la mise en scène est toujours signée Aurélien Bory, bon nombre d’autres ingrédients ont changé, qui ne manquent pas de transformer quelque peu la physionomie de l’ensemble.

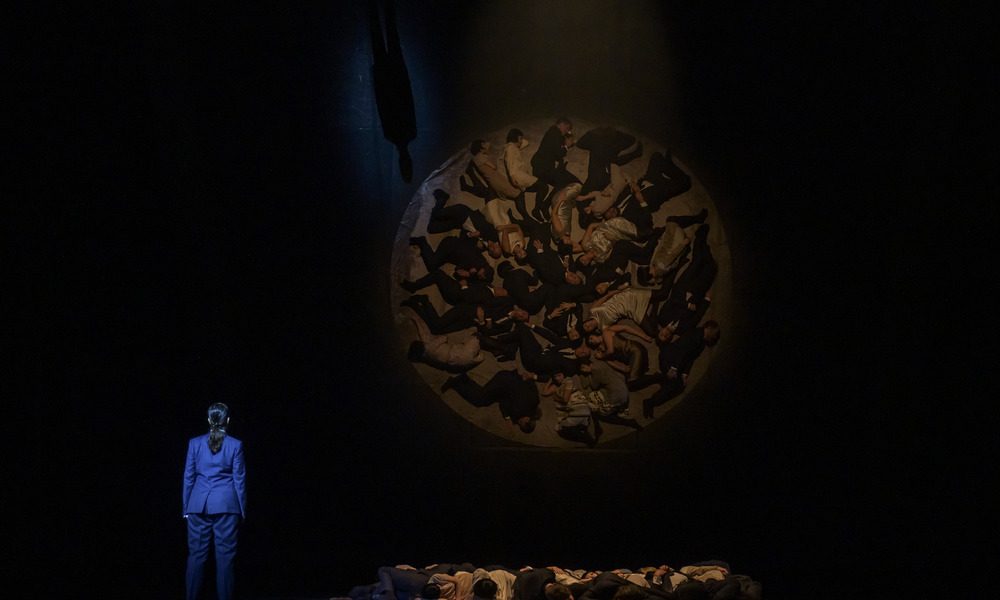

On retrouve bien sûr le dispositif présenté Salle Favart en octobre 2018 : cette gigantesque membrane-miroir dans son cadre mobile, qui pivote dans toutes les directions possibles et donne lieu à un jeu très virtuose de reflets et de projections ; ces rideaux et drapés, pendus dans les cintres ou recouvrant le plateau, tissus dans lesquels les personnages s’enveloppent ou sur lesquels ils marchent. On avouera ne pas avoir forcément toujours bien saisi la pertinence dramaturgique de tel ou tel mouvement, de tel fumigène ou de tel reflet, mais il y a de bien beaux effets, il faut le reconnaître, surtout quand un peu de couleur vient enfin réchauffer cet univers froid, obstinément noir, blanc et gris. Pendant que les éléments de décors virevoltent, les chanteurs, eux, semblent souvent condamnés à un statisme bobwilsonien. Si les pupitres féminins du chœur sont toujours affublés de vilaines robes-sacs, la perruque blanche a disparu pour Orphée : la titulaire liégeoise aurait-elle refusé de la porter ? C’est bien possible, et on ne lui donnera pas forcément tort.

© Opéra Royal de Wallonie-Liège

Dans la fosse, ce n’est plus l’ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, mais les forces maison, et l’on regrette une certaine acidité du son par moments : même si ce Gluck-là a été révisé par Berlioz, l’orchestre de l’Opéra royal de Wallonie sonne généralement mieux dans la musique du XIXe siècle. Guy Van Waas aurait peut-être, lui, été plus à son affaire dans la version originale de la partition, ou à la tête de ses musiciens qui jouent sur instruments anciens. Le chœur de l’Opéra de Liège se montre plus homogène dans ses interventions, et offre aux solistes un contrepoint raffiné.

La jeune Julie Gebhart est un Amour plein de fraîcheur, qui propose un personnage plus fragile qu’on ne l’entend souvent, charmant mais moins espiègle, moins assuré. Présente au lever du rideau et mourant à nouveau à l’issue du quatrième acte (la fin heureuse a été remplacée par une vision plus noire, qui a imposé l’emprunt d’un autre chœur de Gluck pour conclure le spectace), Mélissa Petit est une belle Eurydice, dont on apprécie notamment le timbre argenté et l’expressivité dans son duo avec son époux. Bien sûr, Varduhi Abrahamyan domine le plateau, non sans donner l’impression que sa voix chaude, qu’on aime imaginer semblable à celle de Pauline Viardot, est un peu bridée par l’immobilité et la froideur que lui impose la mise en scène. La fréquentation du répertoire belcantiste permet à l’artiste de conserver la précision voulue dans la vocalisation – indispensable pour « Amour, viens rendre à mon âme » – mais on comprend que ses moyens lui inspirent désormais le désir d’élargir peu à peu ses emplois en se tournant vers des opéras de la deuxième moitié du XIXe siècle (on pense par exemple au rôle d’Eboli, abordé en février dernier).