L’an dernier à Bregenz, la première de la nouvelle production de Madama Butterfly avait été interrompue par la pluie à l’arrivée de l’oncle Bonze, et avait continué dans la salle du Festspielhaus. Ce soir, la représentation s’est déroulée sous un ciel plus clément, et par une température plus estivale. La production fait appel, à part quelques exceptions, aux mêmes artistes. Cela permet donc de pouvoir juger de l’ensemble du spectacle donné, comme habituellement, deux années de suite. L’impression est bien évidemment plus positive, encore que quelques réserves exprimées l’an dernier demeurent intactes.

La première concerne l’immensité de la scène, qu’il faut « meubler » d’une manière ou d’une autre. Et force est de constater qu’Andreas Homoki y parvient difficilement, malgré les groupes de personnages démultipliés, les mauvais génies qui entourent Butterfly, la qualité des animations vidéo, les jolies couleurs pastel qui évoquent le passage des saisons, et malgré aussi l’incendie final peu en situation. L’ensemble reste au total un peu terne et répétitif. Surtout, du drame intime se déroulant dans une maison japonaise réelle ou rêvée, il ne reste plus rien. Pas d’endroit où s’abriter, où vivre sereinement un moment d’amour, où réfléchir calmement. Au contraire, tout n’est, pendant deux heures, que mouvement, ce qui bien sûr soutient l’attention, mais donne un peu le tournis.

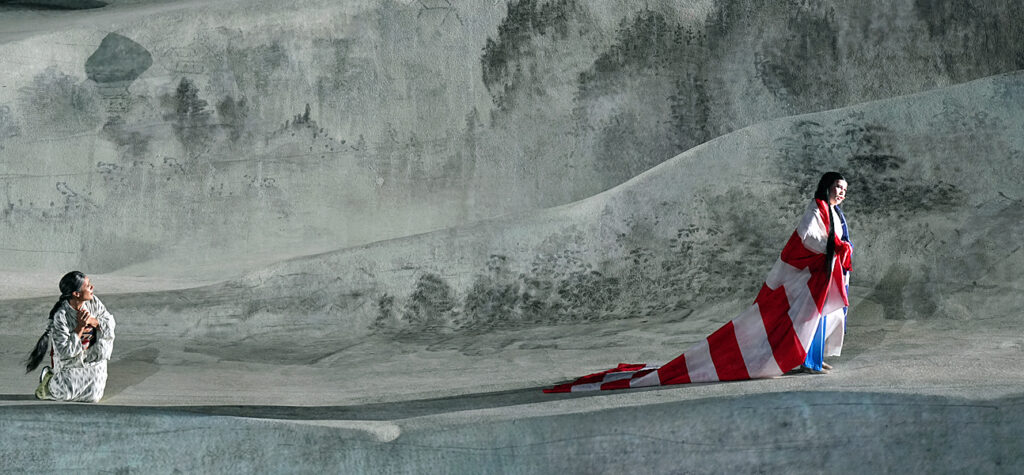

Ensuite, l’américanisme à tout crin est un peu trop présent. Car l’histoire est fondamentalement universelle, et si c’est un marin américain qui est en cause, c’est la force du hasard, ou plutôt la faute du plagiaire de Pierre Loti, John Luther Long, Américain qui travaillait pour son public. L’hymne américain est déjà présent à plusieurs reprises dans la partition, était-il vraiment besoin d’en ajouter à foison : le drapeau hissé en haut d’un mât, dont ensuite Butterfly se fait une large cape, après l’avoir arraché aux mauvais esprits. Or l’héroïne n’est nullement aveuglée par le « rêve américain », elle reste japonaise jusqu’au bout des ongles, dans ses croyances comme dans ses pratiques rituelles.

Enfin, les coupures que nécessite une production qui doit se maintenir dans le cadre de deux heures sans entracte, restent sujettes à discussion. Pour paraphraser une formule destinée à la littérature, « Les morceaux choisis sont toujours choisis par les autres », il est sûr que certaines, même si la plus grande partie du public ne s’en rend pas compte, sont plutôt malvenues. Ainsi, notamment, le prince Yamadori, en dehors de son entrée spectaculaire sur l’eau, voit-il sa scène supprimée alors que Puccini s’était tout particulièrement attaché à en faire l’un des éléments pivots de l’histoire. De même manque une partie du si beau lever du jour sur la baie de Nagasaki.

Le Wiener Symphoniker, dirigé par Enrique Mazzola, un habitué de Bregenz, fait merveille, tant par les cadences, la sonorité que par les inflexions imposées aux solistes. Il est certain que, sans cette direction énergique, le tout aurait pu sombrer dans l’ennui. Barno Ismatullaeva, est comme l’an dernier une Cio-Cio-San toujours fort honorable. Elle n’exprime pas grand-chose, malgré ses essais de jeu scénique avec de grands gestes, et se contente de camper l’héroïne du mieux qu’elle peut, d’une voix forte et claire, mais sans guère d’inflexions. Le ténor géorgien Otar Jorjikia est de son côté un Pinkerton aux aigus solides sans être criés, rendant plausible à défaut de sympathique un personnage qui ne l’est guère. Le Sharpless de Brett Polegato est quant à lui tout à fait dans la tradition, donnant au consul, d’une voix assurée, toute l’autorité et l’humanité nécessaires. La Suzuki peut-être un peu trop écrasée par le destin d’Annalisa Stroppa continue de briller par son effacement, ou sa pâle prise en compte scénique, tandis qu’au contraire Taylan Reinhard reprend avec force le rôle de Goro où il avait déjà brillé l’an dernier avec un plongeon final très réussi dans le lac.

Donc au total, une représentation assez dans la tradition, esthétiquement plutôt réussie, mais sans vraiment de surprises. Même les acrobaties de cascadeurs et jeux de scène aériens qui étaient l’une des images de marque de Bregenz ont disparu. Alors, on se pose la question : l’œuvre Madama Butterfly peut-elle vraiment s’adapter au plein air à Bregenz, où est-ce la production en elle-même qui n’a pas réussi pleinement à déjouer les pièges du lieu pour faire comme il est d’usage, un spectacle exceptionnel et inoubliable ?