En homme de théâtre, Dominique Pitoiset, qui signe la mise en scène de cette Tosca dijonnaise, imprime sa marque personnelle (« reconsidération dramaturgique »). D’une part, une réalisation épurée, aux décors et accessoires réduits au strict minimum, et, d’autre part, l’ajout de deux personnages, qui alourdissent la dramaturgie, sans éclairer pour autant la psychologie des personnages (1).

Le plus large espace tendu de noir, ménageant ponctuellement une sorte de tunnel vers le fond de scène ; au sol, un grand rectangle blanc, un banc d’église, un amoncellement de chaises au I, un canapé corbeille de velours rouge et une desserte bar au II, un piano (incongru, supposé accompagner le pâtre) au III, c’est tout. Encore qu’en fond de « tunnel », on aperçoive un confessionnal, ou encore la chaise sur laquelle Mario sera torturé, un cercueil aussi. Pas même une table ou une écritoire pour que Scarpia rédige le sauf-conduit. A-t-on jamais fait plus dépouillé ? Il est permis d’en douter. Seule la scène du Te Deum, sur laquelle s’achève le premier acte, revêt un caractère plus spectaculaire, les chaises étant évidemment destinées à l’office religieux. Cette économie trouve son reflux dans l’ajout de deux personnages : une enfant – supposée Tosca jeune – à qui sera confiée la pastourelle qui ouvre le troisième acte, et une Madeleine (celle du tableau) qui dispense Mario de tout travail, encore qu’il peindra sur le visage de Tosca ( ? ). La blonde aux yeux bleus, de vert vêtue, rodera souvent, s’immiscera dans l’action, lavera le sol du sang de Scarpia… tâche accomplie ensuite par l’enfant, après sa rotation autour de Mario, puis de l’évêque chenu avant que ce dernier s’effondre (scène ajoutée, elle aussi, sans que l’intérêt soit manifeste). Pourquoi ces excroissances, amorcées par la longue entrée, silencieuse, des personnages avant qu’une voix off décrive l’intention du metteur en scène ?

Les costumes, intemporels, sont soignés, bien caractérisés, de l’élégance raffinée de Scarpia au blouson de cuir de Spoletto et à la banalité poussiéreuse du sacristain. Les robes de Tosca lui vont à ravir, particulièrement la blanche, qu’elle porte avant de rejoindre Scarpia, évocation de certaine diva disparue. Les lumières, discrètes, servent bien le propos. La sobriété de la réalisation scénique offre l’avantage de focaliser l’attention sur les corps : la direction d’acteurs, aboutie, convainc, de l’aristocratie de Scarpia à la trivialité accusée de ses sbires, malgré quelques surprises dérangeantes (2).

© Mirco Magliocca

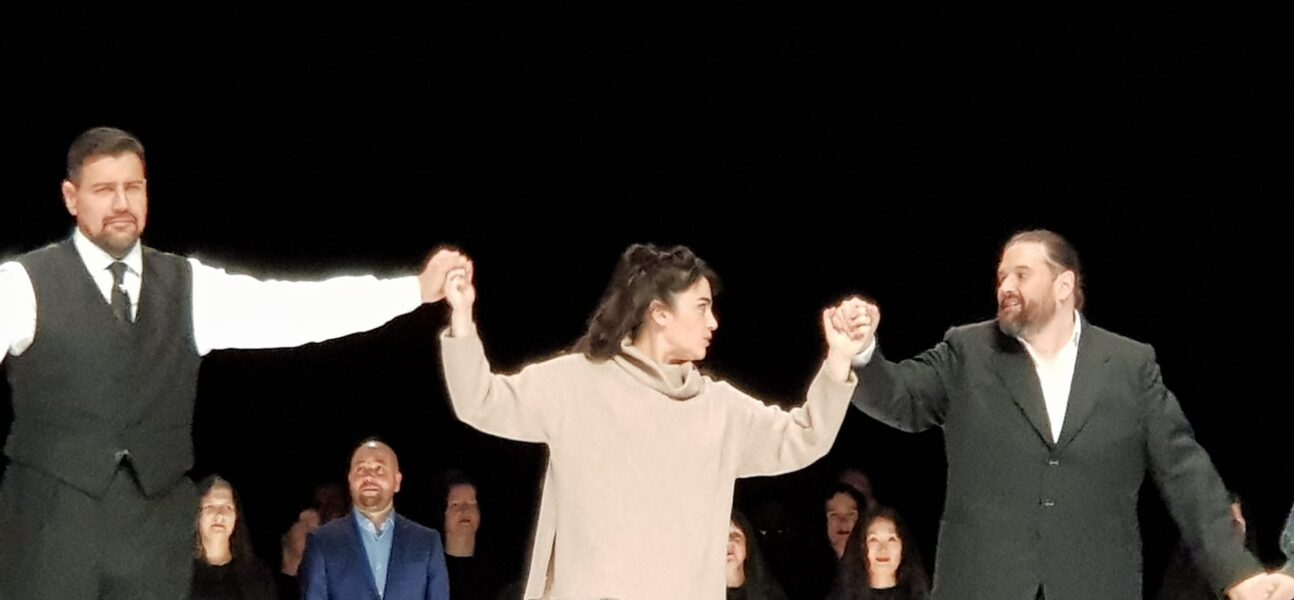

La distribution était prometteuse : deux valeurs sûres pour incarner Tosca et Scarpia, une prise de rôle pour Mario. Encore fallait-il harmoniser leur jeu. Et le pari est gagné : ce sont bien eux, les chœurs et l’orchestre qui vont nous ravir, au sens le plus fort. Tragédienne accomplie, spécialiste du rôle qu’elle promène sur les plus grandes scènes lyriques, Monica Zanettin nous offre une Tosca passionnée, fragile et forte, puissamment incarnée, d’une vocalité éblouissante dès ses premiers mots. Une femme possédée, frémissante, sensuelle, jamais surjouée (sans l’exubérance d’une prima donna) dont la voix ambrée, chaude, aux aigus limpides, n’assombrit pas les graves. Le geste vocal ample, racé, avec la longueur de souffle attendue est d’un bonheur constant. Attendu, le « Vissi d’arte » est d’anthologie, juste, vrai, à l’émotion intacte. Jusqu’à la fraîcheur de l’ultime duo avec Mario elle sera au rendez-vous. Scarpia trouve ici la force tranquille d’un calculateur pervers, jouisseur sinistre. Un grand seigneur, un Tartuffe accompli, aussi séduisant qu’abject. Dario Solari ne verse jamais dans la caricature (on se souvient de son Stankar, dans Stiffelio, à Strasbourg, puis à Dijon en 2022). On a connu des timbres plus noirs, une violence physique plus démonstrative, mais rarement un Scarpia plus juste, nuancé, loin de la grandiloquence de certains. Son « Ella verrà » (début du II) est exemplaire de vérité. Magistrale prise de rôle pour Jean-François Borras, incarnation sensible, ardente, tendre et fière de Mario. La grandeur de la noblesse, l’élégance et la sensibilité se conjuguent pour un chant d’une beauté exceptionnelle. La voix rayonne, solaire, d’une incroyable séduction, aux aigus admirables, capable de piani émouvants. Le chant n’est jamais brutal, la beauté, comme la vérité, sont constantes. « E lucevan le stelle », son adieu à la vie et à la femme qu’il aime, loin d’une interprétation de concert, s’intègre naturellement au contexte dramatique, et l’on regrette – même si on les comprend – les applaudissements qui saluent la performance. Il y a dix ans, Forumopéra s’interrogeait à propos de Jean-François Borras (3). C’est maintenant une évidence : nous tenons là un des nos plus grands ténors, dont l’aisance souveraine et l’intelligence musicale n’appellent que des louanges.

Aucune faiblesse chez les comprimari : L’Angelotti de la basse géorgienne Sulkhan Jaiani impressionne par son chant solide, caractérisé, à la densité attendue, Spoletta et Sciarone, exécuteurs des basses œuvres de Scarpia, sont respectivement Grégoire Mour et Youri Kissin, tortionnaires débauchés, aux voix solides, Marc Barrard, baryton de qualité, campe un sacristain servile, rance et veule, juste. Yonas Jajure, en geôlier, ne dépare pas l’ensemble.

Le chœur de l’opéra de Dijon, plus souvent sollicité en coulisses qu’en scène, nous vaut un chant parfaitement en place, équilibré. Il en va de même pour la brève intervention des enfants de la Maîtrise (beaucoup plus présent scéniquement). L’orchestre, attendu avec impatience au terme d’un long prélude théâtral ajouté, étonne dans ses accords initiaux dont la sécheresse tranchante fait défaut. Peut-être effet d’amortissement du son depuis la fosse, mais aussi, certainement, choix délibéré de Debora Waldman, qui retrouve avec bonheur l’Orchestre Dijon Bourgogne. Ce dernier sera magnifiquement conduit : la précision, les modelés, des cordes qui chantent, les cuivres et la petite harmonie allégés, un souci constant de la ligne vont nous rappeler que si les mélodies de Puccini frappent l’oreille, elles ne doivent pas faire oublier l’audace et la richesse de l’orchestration. Ainsi, le Te Deum, qui superpose les plans sonores, même s’il pouvait prendre un caractère plus sombre, plus tendu. Ainsi le splendide lever de soleil qui ouvre le III, intense et coloré. Vigueur, énergie, souffle dans les tutti, comme tendresse intime des passages chambristes sont bien au rendez-vous. Les quelques mesures de l’admirable decrescendo des clarinettes, juste avant que commence le « Vissi d’arte », participent déjà à notre émotion.

Une vérité stylistique rare, dépourvue de toute trivialité, d’effets faciles. Aussi, c’est un sentiment de relative frustration qui nous saisit à la sortie : un plateau de telle qualité, exceptionnelle, un orchestre conduit avec semblable brio, méritaient certainement une mise en scène davantage aboutie, sans surcharge ni intention ajoutée.

(1) Christophe Honoré, au Festival d’Aix-en-Provence 2019, s’était déjà risqué à dédoubler Tosca… Ici, se référant à la pièce de Sardou, le metteur en scène « fait de Tosca le medium de sa propre histoire, habitée par une série de visions cauchemardesques qui arrivent littéralement de loin. Et puis la présence régulière de son double, enfant, donne corps à son passé traumatique ». La référence à Victorien Sardou est inopérante. Ce n’est pas en vain que Puccini et ses librettistes n’ont retenu de la pièce que ce qui leur paraissait concourir à une action lisible, efficace, propre à nous émouvoir. (2) Les « hallucinations » autorisent toutes les entorses. Cependant, l’introduction ajoutée, la mort de l’évêque, l’absence du dîner (qui renvoie à Don Giovanni) puis le meurtre de Scarpia, effectué à distance, la mort subite de Tosca… dérangent. (3) https://www.forumopera.com/breve/mais-jusquou-ira-jean-francois-borras/« Mais jusqu’où ira Jean-François Borras ? »