Quotidiennement, les horreurs les plus effroyables sont complaisamment exposées sur les écrans de télévision et sur ceux de nos ordinateurs. Pour autant, est-il vraiment indispensable d’étaler sur scène ces mêmes images de guerre, vidéos militaires, champs de ruines, peuples opprimés, scènes de viols, décapitations et autres atrocités ? (Vu l’extrême violence des scènes du dernier acte, susceptibles de heurter la sensibilité de nos lecteurs de tous âges, nous avons choisi – contrairement aux artisans du spectacle – de ne pas vous montrer ici les photos de décapitations). L’opéra Samson et Dalila, comme beaucoup d’autres œuvres – on a souvent pu en juger par le passé –, peut se prêter à des rapprochements entre l’histoire et l’actualité. Mais est-il avéré que le public, qui vient au spectacle pour se distraire, ait envie d’y retrouver ce qui est malheureusement devenu son quotidien ? Les huées qui ont accueilli les réalisateurs lors des saluts sont-ils la marque du succès, ou au contraire celle d’un ras-le-bol des spectateurs face à ce type de tripatouillages scéniques cauchemardesques ?

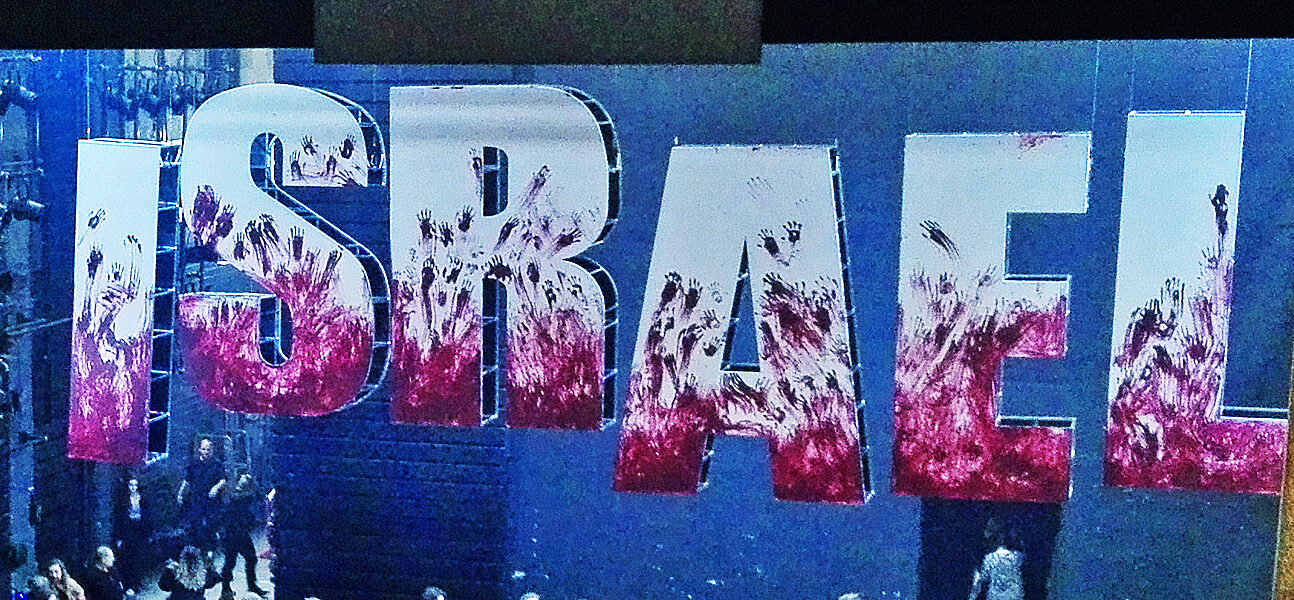

Ce n’est pas pour autant que l’on irait jusqu’à favoriser la bluette sentimentale en demandant à Peynet ou Pierre et Gilles d’illustrer scéniquement l’œuvre ! Peut-être que le résultat n’en aurait pas été pire, mais dans tous les cas, que resterait-il du sens profond de l’opéra de Saint-Saëns ? Car ce soir, une fois de plus, malgré la beauté de certains tableaux magnifiquement éclairés, et les lettres capitales ISRAEL occupant bien l’espace avec les taches de sang qui rapidement les jaspent, on préfèrerait une version concert à la scène de viols sur la musique de ballet du premier acte, et l’on a trop tendance à fermer les yeux tout au long de la représentation pour ne pas voir l’insoutenable. Est-ce vraiment là le but du théâtre ? Car où sont Samson et Dalila dans tout cela, où sont l’amour et la trahison, comment se noue le drame et comment s’achève-t-il ? Samson est devenu une espèce de pion plus qu’un meneur d’hommes, et Dalila totalement assujettie au grand prêtre alors que l’on aurait pu lui laisser un peu plus d’autonomie, même si elle apparaît au final un peu plus déçue que triomphante.

Ce soir, je mets donc au défi quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’œuvre d’expliquer ce qui se passe. C’est que la véritable vedette de la mise en scène de Paco Azorin est cette foule compacte et manipulable (plus de 60 figurants) qui prend le pas sur les personnages principaux, et si quelques-uns se dégagent quand même un peu plus facilement – Abimélech ou le Grand prêtre – Samson et Dalila sont le plus souvent noyés dans la masse. Un moment-clé est à cet égard révélateur des limites de ce principe de mise en scène, quand Samson lance au premier acte cette phrase, fondamentale d’un point de vue littéraire, musical et scénique : « Israël ! Romps ta chaîne, Ô peuple lève-toi ! Viens assouvir ta haine, le Seigneur est en moi ! ». Ce véhément appel à la guerre sainte, ce côté halluciné du personnage qui en appelle à un dieu vengeur explique toute la suite de l’opéra, mais reste ce soir noyé dans un magma scénique, non la faute de l’interprète du rôle, mais de celle du metteur en scène. En revanche, l’absence de meule au 3e acte est plutôt bien venue, qui permet de recentrer l’action sur le texte.

Le plateau, sans être exceptionnel, est d’une excellente tenue et sans faiblesses. Marc Laho possède la puissance physique et vocale d’un Samson, auquel il essaie d’ajouter une once d’humanité, autant que le metteur en scène le lui permette. Sa voix, restée remarquablement jeune, parvient sans effort perceptible à dominer la mêlée, même quand le chef Nicolas Krüger lâche son orchestre et les chœurs sans trop se préoccuper des solistes. Le jeu est souvent émouvant sans jamais être mièvre ni inconsistant, mais le personnage peine à trouver ses marques pour toutes les raisons indiquées plus haut. Marie Gautrot est reconnue depuis des années comme l’une des mezzos françaises qui comptent. Sa Dalila est peut-être un peu trop délicate et raffinée, mais le rôle est parfaitement adapté à sa voix charnue et profonde. On aimerait la réentendre dans ce rôle dans des conditions un peu moins stressantes (pour les spectateurs). Très sonore, Nicolas Cavallier, de son côté, donne au Grand prêtre des accents méphistophéliques peut-être un peu trop d’un bloc, mais là aussi, pouvait-il faire autrement ? Un beau vieillard hébreu par Jacques-Greg Belobo et un Abimélech-CRS plus vrai que nature, par Eric Martin-Bonnet, complètent cette distribution plutôt bien équilibrée.