Voilà Salomé telle qu’on l’imagine, juvénile forcément – l’histoire voudrait qu’elle ait 16 ans –, gracile, ingénue, capricieuse, inflexible et perverse. La voix en revanche ne correspond pas exactement au format attendu. Le choix d’une orchestration révisée par Strauss lui-même vingt-cinq années après la création de l’opéra, tente d’y remédier. Les limites restent présentes : les tensions de l’aigu dans la scène finale notamment, quelques notes graves inaudibles… Broutilles puisque le personnage existe comme rarement, dans ses névroses et ses fragilités, dans son incandescence, dans la longueur du souffle et l’acier du timbre. Sur la scène du Grand Théâtre de Provence, Elsa Dreisig apporte un formidable démenti à ceux qui doutaient de sa prise de rôle.

Voilà Salomé sans emphase, sans orchestre tonitruant, sans déferlement symphonique, sans injonction lancée aux chanteurs d’abuser de puissance pour franchir le mur du son, limpide. Cette volonté de transparence n’est évidemment pas étrangère au succès d’Elsa Dreisig. Ingo Metzmacher impose à l’Orchestre de Paris la clarté que l’on dit propre aux formations françaises et qu’il ne faudrait pas prendre pour un aveu de faiblesse. Au contraire, la lisibilité instrumentale – la manière dont on perçoit chaque pupitre et derrière chaque pupitre chaque instrument – n’entrave pas l’éloquence dramatique. Le discours, tendu, haletant, est de ceux que l’on suit, scotché à l’orchestre comme à son écran devant une (bonne) série Netflix.

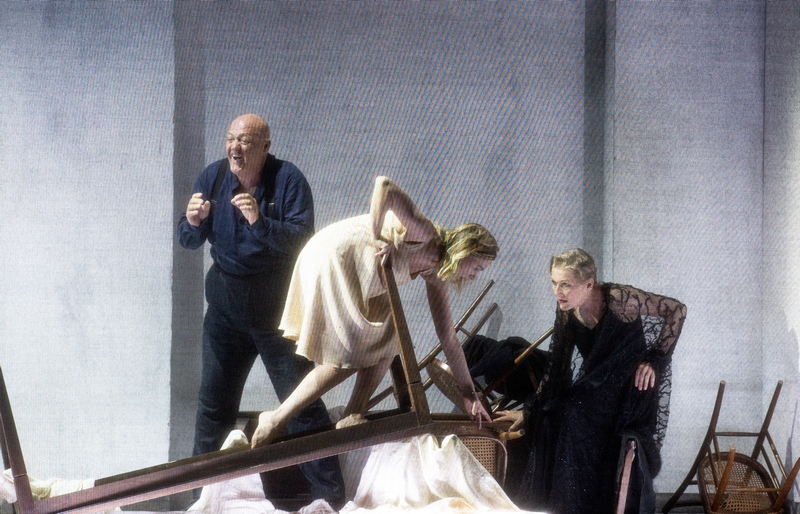

© Bernd Uhlig

Voilà Salomé entourée sur scène de partenaires que l’on aurait tort de prendre – comme souvent – pour des faire-valoir. Le rôle de Iochanaan n’est pas des plus subtils – baryton héroïque avec ce que cela implique de projection, de largeur dans le medium, de facilité dans l’aigu, d’aisance dans le grave. Gábor Bretz coche toutes les cases sans le supplément de présence qu’il faudrait pour tirer le prophète de sa citerne. Le couple royal formé par Angela Denoke et John Daszak en Herodias et Herode est en revanche diabolique. Elle, glamoureuse, vénéneuse, même si fâchée avec la justesse. Lui, plus mémorable encore car irréprochable vocalement, incisif, fébrile, ingrat aussi et en cela, son ténor se démarque sans peine de celui, lyrique, de Joel Prieto en Narraboth.

Voilà Salomé sans la danse des sept voiles – ce qui est toujours un peu frustrant tant la scène engendre de fantasmes –, freudienne par la manière dont Andrea Breth semble alors vouloir explorer l’inconscient de la jeune princesse, analytique donc plus que littérale, répartie sur trois décors en contradiction avec le livret et avec les incohérences textuelles que cela induit, sans contresens sinon, sans fulgurance non plus – un de ces éclairs de génie scénique susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives sur une œuvre trop connue –, voilée tout au long de la représentation par un rideau qui induit une distance préjudiciable avec les chanteurs et dont on s’interroge sur le bien-fondé.