Ce mercredi 7 mars, dans la salle de concert la plus chic de la capitale, une certaine effervescence était dans l’air. Des personnalités du tout-Paris intellectuel et artistique ainsi que des habitués des lieux côtoyaient à tous les étages de nombreux Russes venus applaudir leurs compatriotes dans un programme Stravinsky comprenant deux œuvres créées en France dans les années 1920 : Les Noces à la Gaîté Lyrique et Œdipus Rex au Théâtre Sarah-Bernhardt.

Dans son article de présentation, Jean-Luc Macia explique que, se trouvant en exil et désireux d’évoquer les pratiques populaires de son pays, Stravinsky avait finalisé Les Noces, un ancien projet de scènes chorégraphiques avec chant. Après de longs tâtonnements, sous la pression de Diaghilev impatient de créer les ballets, l’idée de génie qui fit l’originalité de cette partition surgit enfin : un accompagnement par quatre pianos et dix instruments à percussion. Chantés par deux chœurs — hommes et femmes — et des solistes sans attribution spécifique, les quatre tableaux évoquent successivement la tristesse de la mariée, les craintes du marié, le cortège nuptial, enfin le repas de noces. Les paroles se fondent aux sonorités instrumentales pour produire un flot ininterrompu de cellules répétitives.

Heureusement éclairée par des sur-titres en français, l’exécution présentée ici excluant les ballets était du même coup dépourvue de théâtralisation. Cependant, alors que Valery Gergiev, légèrement penché en avant, sautillait, genoux pliés, poignets en perpétuelle rotation, doigts écartés et pianotant, tandis que cette gestique s’accompagnait, comme on pouvait le deviner, de mimiques explicites — une symbiose un peu mystérieuse unissait les interprètes. L’âme russe était bien présente.

Après l’entracte, le programme se poursuivait par l’exécution en concert du monumental Œdipus Rex, d’après l’épisode de la mythologie universellement connu. Comme on le sait, le compositeur avait tenu à faire traduire en latin le livret de Cocteau afin de « retenir la musique dans des bornes rigoureuses et l’empêcher de s’épandre au gré des divagations souvent périlleuses d’un auteur » (I. Stravinsky, Chroniques de ma vie). Si l’ouvrage, qualifié d’« opéra-somnifère », a été froidement accueilli à sa création, depuis les années 1950 (à noter la reprise au Théâtre des Champs-Élysées dirigée par Stavinsky dans une présentation scénique de Cocteau), cet opéra-oratorio déconcertant est aujourd’hui reconnu comme un chef-d’œuvre néo-classique d’une majesté sévère. Il est admiré pour son écriture vocale phonétique et son grand orchestre essentiellement rythmique, dans la lignée de Bach et Haendel avec chœur d’hommes à l’antique et da capo. Sommet de la partition lyrique : le grand air hypnotisant de Jocaste « Oracula, oracula… »

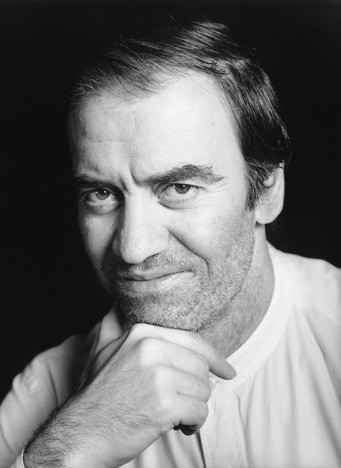

Pôle d’attraction parisien de la soirée, Gérard Depardieu remplissait la fonction de récitant. Nonchalamment assis de côté sur un tabouret haut, l’acteur articulait d’une voix mate et un peu nasillarde le texte imposé par Cocteau : « Afin de vous épargner tout effort d’oreilles et de mémoire etc. ». Il introduisait ainsi brièvement les six scènes statiques jusqu’à la mort d’Œdipe commentée par un ultime « On t’aimait » jugé, disons-le en passant, particulièrement déplacé par Stravinsky dans ses mémoires. Côté chanteurs, malgré une émission tonique d’une grande clarté mais assez monochrome, on rendra hommage à l’engagement du ténor Sergei Semishkur (Œdipe) ; on regrettera le manque d’autorité et de singularité de la mezzo-soprano Yekaterina Semenchuk (Jocaste) ; on retiendra la beauté du timbre du baryton Alexei Markov (Créon) ainsi que la ligne de chant et les graves somptueux de la basse Mikhail Petrenko (Tirésias). Quant aux excellents musiciens et choristes du Théâtre Mariinsky dirigés par Valéry Gergiev, leur chef charismatique au regard impérieux sinon impérial, ils ont pleinement rempli les exigences d’un ouvrage peut-être hybride, mais ô combien puissant.