L’Opéra national du Rhin ouvre sa saison avec Don Giovanni aux enfers, une création mondiale présentée dans le cadre du festival Musica dédié à la musique contemporaine. La salle est quasi comble pour la première de l’œuvre commandée il y a trois ans au Danois Simon Steen-Andersen. Il faut dire que le concept est aussi intriguant qu’alléchant : on va suivre Don Giovanni dans sa descente aux enfers.

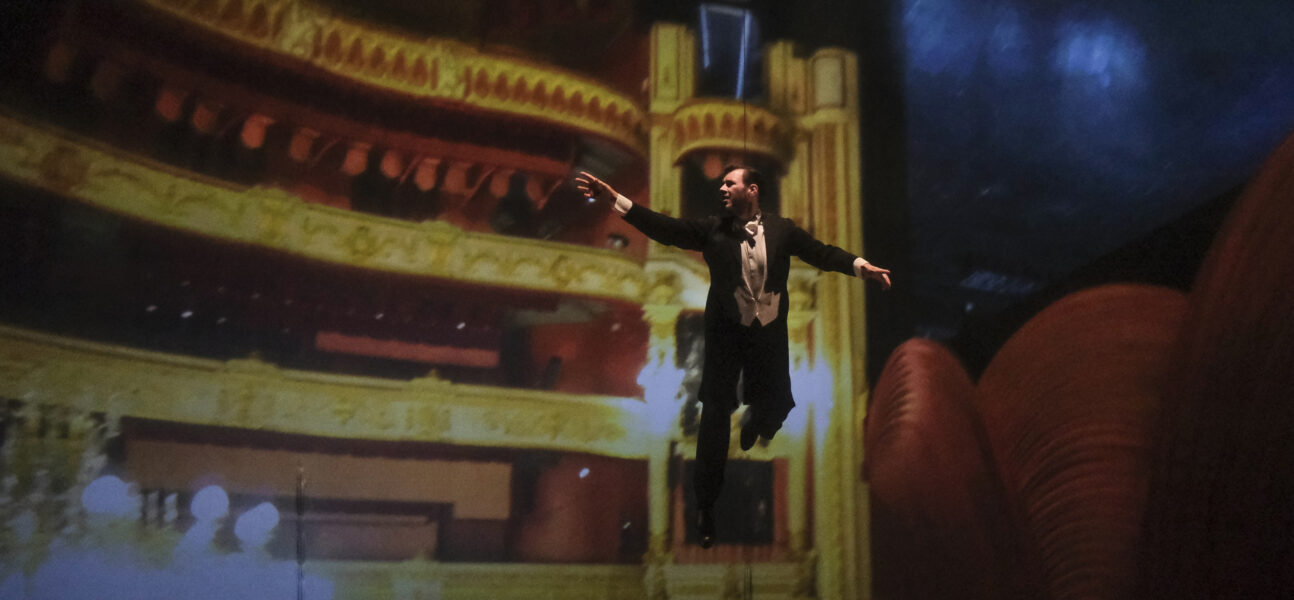

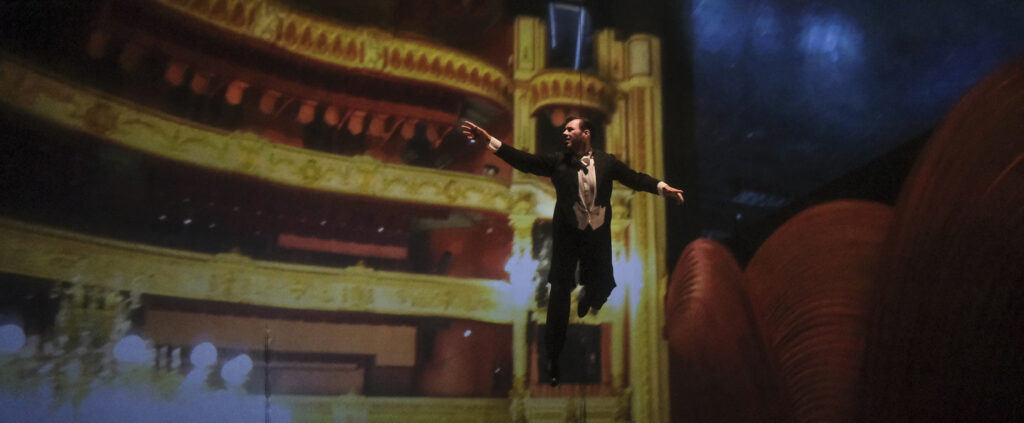

L’opéra débute par la scène du dîner de Don Giovanni avec le commandeur. Le décor est immédiatement familier au public : il s’agit d’une reproduction de la salle Bastide, le foyer de l’opéra. On plonge avec délices dans l’univers de Mozart jusqu’au moment où le libertin est entraîné dans la fosse. Et là, on descend réellement avec lui pour vivre, durant deux heures sans interruption et sans temps morts, une sorte de cauchemar éveillé et un tourbillon qui nous tient en haleine, vaguement terrifiés mais surtout curieux et en alerte, souvent amusés, d’ailleurs. Une fois aux Enfers (ou, au choix, dans la nébuleuse du cerveau du chanteur qui s’est cogné la tête en tombant), c’est une folle expédition qui s’effectue, avec pour guide un certain Polystophélès, synthèse du diable, de Pluton ou d’autres figures infernales rencontrées dans le monde lyrique. Car le compositeur a fait une sorte de compendium des principales œuvres du répertoire et des héros dont on se dit bien qu’ils vont finir par griller dans le feu éternel, tels Don José ou Macbeth.

Dans son voyage vers un pandémonium où se déroulent des raves ou des concours de chants improbables, le héros et ses avatars vont subir divers châtiments d’ordre musical dont les spectateurs sont les témoins. Sons déformés, phrases recomposées, citations emboîtées, l’œuvre est un montage complexe. Une sorte de copier-coller où Simon Steen-Andersen a emprunté à une bonne vingtaine de compositeurs des extraits de leurs créations. Chaque mot est lié à sa phrase musicale et les nouvelles circonlocutions obtenues peuvent commencer en style romantique, continuer en style baroque ou vériste, tressant le français, l’allemand, l’italien ou le russe. L’auteur n’a pas écrit une seule note de ce que nous découvrons au cours de la première. Tout cela pourrait avoir été assemblé par une intelligence artificielle, frémit-on, mais il se trouve que le résultat, humain, voire trop humain, est passionnant, bluffant et fichtrement érudit. Proprement diabolique, car infiniment malin…

Mêlant toutes les cultures, bourré de citations d’opéras, de films ou d’autres créations populaires ou savantes, Don Giovanni aux enfers s’adresse à tous les publics, car il mélange les tendances les plus contemporaines avec des références allant de Mozart à Monteverdi et son Orphée, offrant un résumé de quatre cents ans d’opéras, dont certains peu connus et magnifiques. De la Damnation de Faust de Berlioz à l’Orphée aux enfers d’Offenbach en passant par Robert le diable de Meyerbeer sans oublier les plus rares Francesca da Rimini de Rachmaninov ou le Démon de Rubinstein, les citations sont quelquefois difficiles à repérer, tant les triturations voire les tortures infligées aux sons sont raffinées. Le compositeur démiurgique affirme dans sa note d’intention qu’il s’agit d’une « quête de réponse à une question obsédante : comment cette musique sonnerait-elle dans les enfers ou dans le rêve infernal d’un humain d’aujourd’hui ? » Le paradoxe réside dans le fait que loin d’être un supplice, le fruit de ces expériences titille l’oreille et va jusqu’à franchement séduire l’auditeur.

La descente dans l’abîme se fait en images, tournées par le compositeur lui-même. Ses neuf cercles de l’enfer sont les coins et les recoins de l’opéra de Strasbourg où l’on se faufile, parfois la tête en bas, dans ce qui est une expérience à rebours (ou en inversion, Don Giovanni chantant l’air de Zerlina, par exemple)… Certaines séquences pourraient être gore et l’on a des références plutôt précises à des films fantastiques ou d’horreur, mais l’humour n’est jamais loin et l’esthétisme des citations prévaut (de James Whale à Miyazaki en passant par Frank Miller, Joseph Losey, Milos Forman et bien d’autres). On comprend vite que cette traversée des Enfers, qui se fait un moment avec Dante et Virgile eux-mêmes, est un parcours initiatique dont on sortira indemne et repu, sans réels dommages. À titre d’exemple, un damné traverse la scène en se fouettant alternativement le dos de ses flagelles dans chaque main. Loin de souffrir avec lui par compassion, on sourit à la vue de son harnachement sado-maso et surtout, les fouets viennent frapper non pas la peau, mais un tambour, ce qui produit un son intéressant. On s’amuse beaucoup également d’une farce de Polystophélès qui utilise l’un des téléphones internes du théâtre. À l’autre bout du bâtiment, un agent d’entretien (interprété par le compositeur en personne) interrompt son travail pour décrocher et entend un son qui le fait détaler, comme s’il avait le diable à ses trousses. Les images filmées alternent avec la présence des acteurs, mais la voix est toujours réelle et en direct, sonorisée en permanence. C’est là que le bât pourrait blesser. Car enfin, nombreux sont les lyricomanes pour qui un opéra se caractérise précisément par une voix qui est projetée sans micro, sans quoi, on a affaire avec une comédie musicale. On pourra se dire, à la suite de Stephen Sondheim, qu’on aura une comédie musicale si l’œuvre est donnée à Broadway ou un opéra si l’on est dans un théâtre. En tout cas, le compositeur joue avec les frontières de l’opéra, volontairement poreuses, dans une démarche totalement interdisciplinaire. Et le public est complice d’autant que la performance technique est époustouflante. Certains spectacles évoluent sans qu’on s’aperçoive de quoi que ce soit. Ici, c’est comme si on était soi-même à la régie, surveillant chaque effet dans un enchaînement périlleux mais parfaitement maîtrisé.

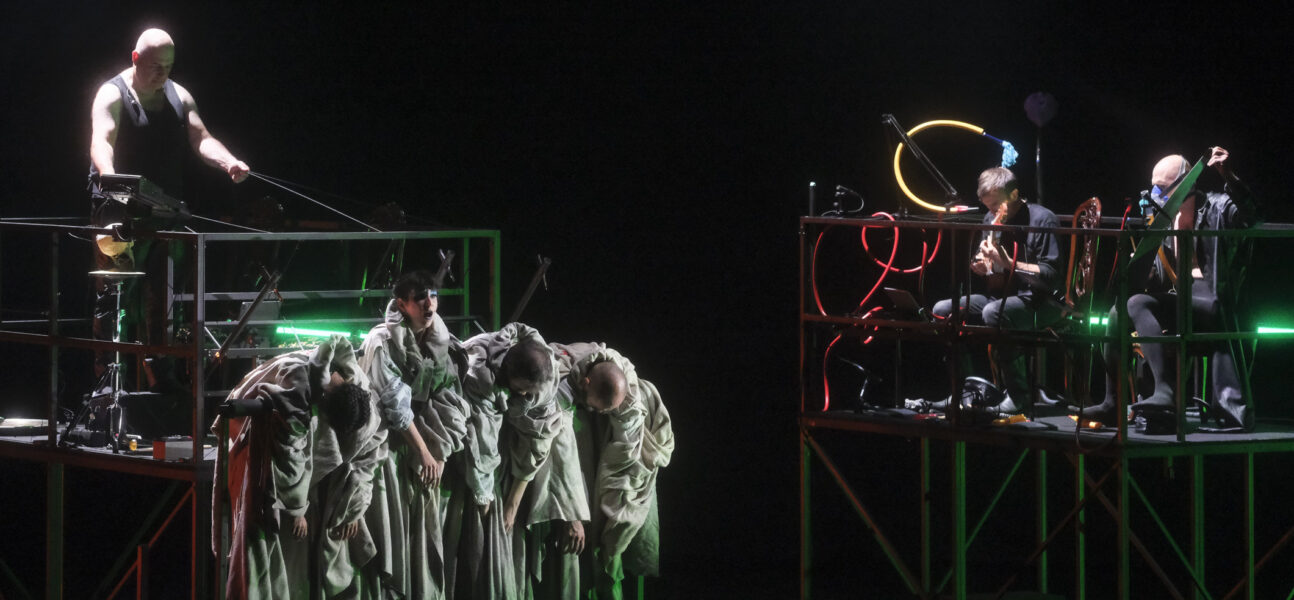

On sent que personne n’a pu se tenir dans sa zone de confort. L’orchestre entame une phrase connue mais doit bifurquer encore et encore, dans des distorsions qui pourraient être non seulement un calvaire, mais une série de ratés apocalyptiques. Et pourtant l’Orchestre philharmonique de Strasbourg se tire merveilleusement de l’exercice, soutenu par l’Ensemble Ictus, sous la direction experte de Bassem Akiki, avec feu, mais également une riche palette chromatique, dans un exercice franchement acrobatique.

Les chanteurs sont eux aussi soumis à rude épreuve. Ils incarnent tous différents personnages et doivent se frotter à des univers musicaux très disparates. Si la sonorisation ne permet pas de juger de leur capacité de projection et distord certains accents, on ne peut que saluer leur prouesse. Christophe Gay navigue sans peine entre Don Giovanni (mis à mal et à nu par les Furies, dans un contexte très #metoo), le Hollandais volant et, plus hasardeux, Orphée ! On retient avant tout ses remarquables capacités d’acteur, indéniables, qui lui permettent sans peine d’incarner divinement chaque rôle. Damien Pass, magnifique Commandeur et merveilleux Polystophélès, est omniprésent et excellent tant dans le jeu que l’expression : pernicieux, sarcastique, sulfureux mais aussi touchant, il suscite spontanément l’empathie. Dans ses rôles caméléons, le baryton Geoffrey Buffière montre qu’il sait à peu près tout faire et on peut tourner le même compliment au ténor François Rougier. Quant à la soprano Sandrine Buendia et à la mezzo Julia Deit-Ferrand, leurs beaux timbres s’accordent fort joliment et elles tiennent la dragée haute à leurs partenaires masculins. Face à la complexité de leur travail et la flexibilité requise dans le spectacle, on ne peut que saluer bien bas leurs morceaux de bravoure. Le chœur de l’opéra donne, comme à son habitude, son meilleur.

Le reproche principal qu’on pourrait adresser à cette maison, dont on connaît à l’issue du spectacle tous les recoins, c’est l’absence d’enregistrement en vue de l’édition d’un DVD. Certes, il s’agit d’un spectacle vivant et rien ne vaut de le vivre directement, mais il n’y a que quatre représentations en tout, toutes bien pleines (ce qui est évidemment une excellente nouvelle). Mais la richesse du propos, l’intelligence et la pertinence de cette création en font un objet d’étude auquel on a envie de revenir pour mieux le disséquer, l’analyser et le déguster. Soit, nous disposons de l’excellent livret publié par l’Opéra national du Rhin, véritable mine de renseignements, émaillé d’analyses très fines et graphiquement très réussi (avec par exemple le très intéressant montage fait par Simon Steen-Andersen où le plan du théâtre est fusionné avec la Carte de l’Enfer de Botticelli), mais la création du compositeur vidéaste et metteur en scène méritait d’être immortalisée. Quand il voyagera, le spectacle sera peut-être très différent, avec de nouvelles prises de vues saisies dans le théâtre dans lequel il se déroulera, ou pas. En tout état de cause, il s’agit de se précipiter sur les dernières places disponibles, car ce spectacle est d’enfer.