Soixante ans que le Wiener Staatsoper affiche cette mise en scène de Tosca signée Margarethe Wallmann. D’aucuns lui reprochent de sentir la naphtaline. Soixante ans que le rideau se lève sur des décors monumentaux, conformes aux lieux du drame : église à la perspective vertigineuse ; appartements de Scarpia dont la décoration semble devoir davantage à Ruhlmann qu’à Canova ; plateforme du Castel Sant’Angelo écrasée par un ange gigantesque. Soixante ans, c’est à dire plusieurs générations de Tosca et de Scarpia se glissant dans des costumes somptueux à la suite de Renata Tebaldi qui fut une des premières à étrenner cette production. Vienne a la légende à fleur de peau.

Soixante ans, c’est un âge vénérable mais il en est finalement des spectacles d’opéra comme de pas mal de choses. Une fois franchi un certain cap, ils deviennent imperméables aux modes, mieux qu’intemporels : classiques. Puis Tosca, au contraire d’autres ouvrages du répertoire, n’autorise pas ces lectures originales, voire subversives, que notre époque affectionne. Livret et partition ensemble unis s’opposent à toute tentative d’interprétation. Ce n’est pas de substances scéniques illicites que se nourrit le polar lyrique de Puccini mais de voix et de musique. Il lui faut pour remplir son office théâtral des chanteurs sauvages tenus au collier par un chef d’orchestre dont la baguette est le fouet du dompteur.

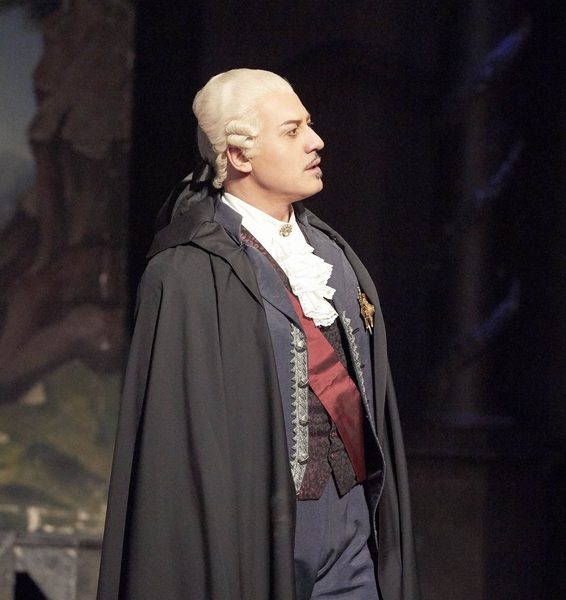

Le Wiener Staastoper promettait Hampson, Pieczonka et Antonenko dirigés par Domingo. Les hasards de l’hiver ont écartés les deux premiers au profit de Marco Vratogna et Sae Kyung Rim. Ces changements de distribution ont parfois valeur de révélation. Des artistes, placés opportunément sous des sunlights qui les avaient jusqu’alors ignorés, accèdent au tremplin de la gloire. Il arrive aussi que les remplaçants, sans démériter, ne marquent pas la représentation d’une empreinte indélébile. On rangera la soirée dans cette deuxième catégorie. Il ne s’agit pas de remettre en question le talent des deux interprètes. Qualité Vienne oblige, l’un et l’autre figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. Le baryton possède un de ces formats héroïques nécessaire pour dominer les coups et les à-coups d’une partition intraitable. La projection est imparable et le timbre n’est pas dépourvu d’élégance, trop d’ailleurs. On voudrait Scarpia haïssable, teigneux, pervers, la bave aux lèvres. Le préfet de police ici porte une fleur à la boutonnière. La soprano, elle aussi, possède d’indéniables qualités vocales, bien qu’au contraire de son partenaire, le bas de la tessiture lui échappe. L’expression surtout fait cruellement défaut, au mieux conventionnelle, au pire absente comme si chacune des répliques que Puccini offre à son héroïne était passé dans un rouleau compresseur qui en ôterait tout relief.

Tosca sans Tosca, que reste-t-il ? Mario lorsqu’il est interprété par Aleksandrs Antonenko avec un souci de nuance dont on n’aurait pas cru le ténor capable : « E lucevan le stelle » étonnamment allégé, murmuré avec sincérité, ce qui auparavant n’empêche pas le « Vittoria » de faire trembler le lustre et d’une manière générale la vaillance de prendre le pas sur les sentiments, sans contresens et sans que la ligne de chant en souffre. Il reste aussi Placido Domingo, non pas ténor ou baryton mais chef d’orchestre, à la tête d’une phalange qui est aux ensembles instrumentaux ce que Ferrari est aux voitures ; maestro grisé par la puissance du bolide au point de parfois dépasser la limitation de volume mais si familier de l’œuvre qu’il respire de concert avec la musique, mettant au moment des saluts finaux la salle debout.