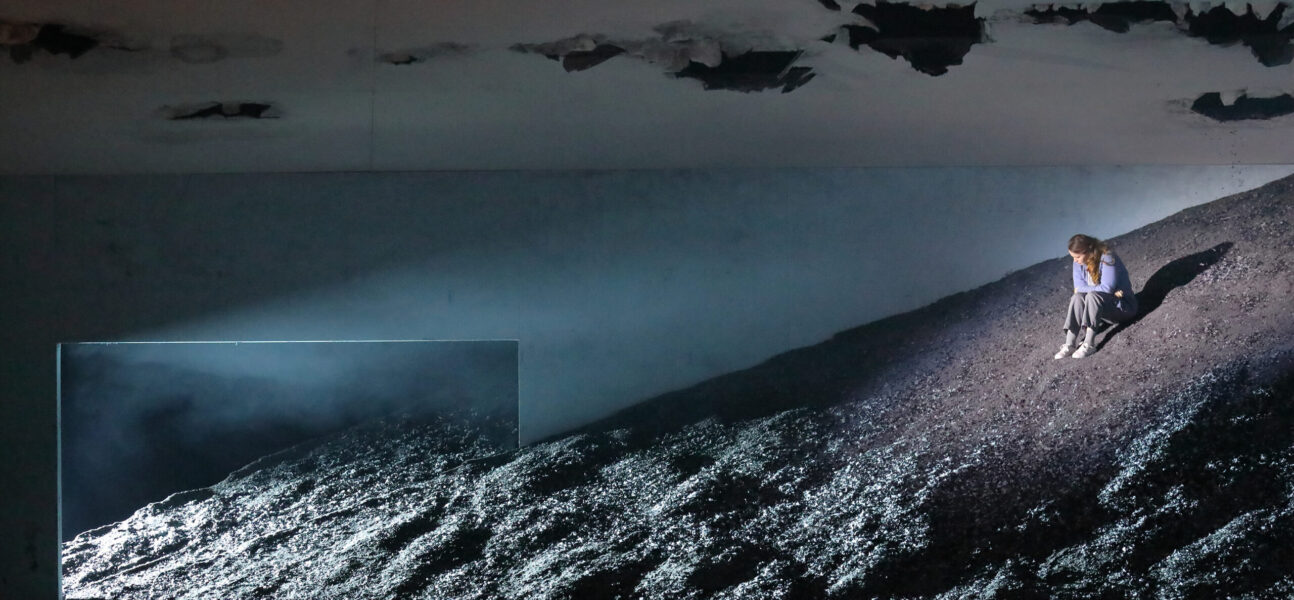

Comme Warlikowski pour Tristan quelques jours plus tôt, Damiano Michieletto semble rejoindre le club des metteurs en scène talentueux mais trop sollicités, au point de livrer des productions pauvres en idées et mal exécutées. C’est le cas de cette Aida malheureusement. Transposée dans un pays contemporain en guerre que l’on imagine aisément entre l’Ukraine et l’Afghanistan, l’action s’ouvre dans un très vilain gymnase au plafond troué. Aida y revoit des images de son enfance insouciante avant de livrer des couvertures aux réfugiés. L’acte I aligne images fortes (la mise en bière de l’enfant et sa mère éplorée pendant la nomination de Radamès) et d’autres plus obscures (Radamès qui part au combat trainant un drap chargé de bottes remplies de poussière), voire creuses et gênantes (les enfants et la sculptrice de ballons pendant la danse des esclaves, chouik chouik). Et quelle idée de faire ramasser des pommes à l’héroïne pendant sa confrontation avec la fille du Pharaon… Le reste du spectacle respectera cette alternance. Du côté des réussites : impressionnant et cruel défilé des mutilés de guerre pendant la marche triomphale, puis ironique remise de médailles et craquage de Radamès torturé par les images de ses hommes ensanglantés et des civils tués pendant le Ballet. Du coté des ratages : la scène du Nil sur un tas de sable noir d’où émerge le lit d’Aida petite fille, les retrouvailles avec Radamès qui révèle le lieu de l’attaque alors qu’il a vu Amonasro l’épier (sabotage volontaire ?), le procès où Amneris aligne les gesticulations aussi grandiloquentes qu’inutiles (ah ce classeur balayé de la table !). Heureusement le final est plus inspiré : les murs du gymnase se lèvent, laissant apparaitre une trace de pyramide dans le tas de sable, et l’ange de la mort d’entrer sous la forme d’une joyeuse troupe de civils au bal musette. Mais là encore, pourquoi demander à Ramfis de venir violenter Amneris à l’avant-scène pour la forcer à l’épouser ? Ce n’était donc pas assez pour elle de voir l’amour de sa vie emmuré vivant, qu’il faille enfoncer le clou avec un mariage forcé ? Au-delà du manque d’idée et de l’esthétique volontairement laide du spectacle, c’est la faiblesse de la direction d’acteurs qui déçoit : tant de scènes dramatiques sont comme étouffées par la mollesse des mouvements de chanteurs laissés à eux-mêmes.

Le contraste avec l’orchestre de l’opéra est d’autant plus saisissant, que Daniele Rustioni privilégie l’éclat et la netteté des scènes d’ensemble, parfois au prix d’un certain mécanisme, mais qui souligne toutes les arêtes du drame. On aurait néanmoins aimé plus de couleurs et de textures, en dehors des moments intimes où le talent des solistes de l’orchestre fait souvent merveille. Les chœurs sont en revanche aussi excellent dans le monumental que dans la douceur des prières.

Difficile dans ce contexte de reprocher aux chanteurs leur jeu scénique souvent emprunté, voire empâté. Ils ont de toute façon d’autres atouts à faire valoir. Si l’on passe sur le roi efficace mais pas assez tonant d’Alexandros Stavrakakis, on est toujours aussi convaincu par le style impeccable et la qualité de la déclamation de George Petean, même si son Amonasro est parfois en difficulté face au volume de l’orchestre. Celui qui allie noirceur du timbre, volume et grand style est sans conteste le Ramfis glaçant d’Alexander Köpeczi. Comme pour son Azucena à Bastille, on est plus séduit par les phrases murmurées de Judit Kutasi (« Io stessa lo jetai ») que par ses emportements, sans pouvoir nier qu’ils sont phénoménaux, et que ses aigus insolents remplissent fabuleusement l’espace au dernier acte. Reste une voix que l’on trouve trop engorgée, toujours rayonnante mais jamais percutante, à la diction floue. Même déluge de (beaux) décibels pour le Radamès de Riccardo Massi qui ravira les amateurs de ténors plus sonores que raffinés, plus attentifs aux points d’orgues qu’à la délicatesse des phrasés ou à la précision de l’émission.

Celle qui devrait par contre mettre tout le monde d’accord c’est Elena Stikhina qui réussit la quadrature du cercle dans le rôle-titre. Désarmante de simplicité et d’élégance, aux pianis impalpables tout en sachant se faire entendre dans les ensembles, sans jamais gonfler artificiellement sa voix ou détimbrer, et capable de suggérer la fragilité du personnage par la maitrise de ses moyens. Voilà un « Ritorna vincitor » qui n’est pas celui d’une virago ou même volé à la fille du Pharaon. Seuls quelques signes de fatigue paraissent dans l’acidité de certains aigus de la scène finale. Il ne lui manque vraiment qu’un metteur en scène plus inspiré pour brûler complètement les planches dans ce rôle.

Le spectacle est disponible en replay sur le site de l’opéra de Munich ; retransmis en direct sur grand écran devant l’opéra pour la manifestation Oper für alle, les artistes ont pu aller saluer la foule qui leur a réservé le même accueil enthousiaste que le public de la salle.