Après Macbeth et Boris Godounov, c’est avec une nouvelle production de Don Carlo que s’ouvre la saison de la Scala, première qui constitue l’un des événements les plus prestigieux de toute la scène lyrique, avec un retentissement mondial. Ainsi se parachève une trilogie consacrée aux tourments du pouvoir. On comprend que les interprètes principaux aient choisi de se rendre en pèlerinage sur la tombe du compositeur dans la Casa Verdi, la maison de repos pour artistes voulue par le grand musicien et qu’on a pu découvrir dans le beau film du regretté Daniel Schmid, Le Baiser de Tosca. Il semblerait que la protection invoquée ait été entendue le soir de la saint Ambroise. Le public scaligère, connu comme étant particulièrement exigeant, a réservé un triomphe au spectacle. Cette soirée enregistrée et télédiffusée en direct dans le monde entier, sera disponible sur arte.tv à partir du 16 décembre. Dimanche, trois jours après ce premier succès, le petit miracle se reproduit quasiment à l’identique devant une salle comble, avec de longues minutes d’ovations ponctuées de bravi à la fin des principaux airs. Dans le théâtre que Maria Callas qualifiait de meilleur au monde pour la perfection de tout ce qui était mis à disposition (infrastructures, chœurs, orchestre, personnel…), il semblerait que la qualité tant de l’acoustique que de l’interprétation soit à son meilleur, une fois encore.

La mise en scène de Lluís Pasqual s’y révèle des plus classiques, mais efficace et fidèle à l’esprit de l’œuvre. Le Catalan a précisé vouloir, pour l’adaptation verdienne de Schiller, se rapprocher de Shakespeare, sans doute pour que fusionne l’esprit des trois des plus grands dramaturges. L’intériorisation des personnages est palpable et l’on sent une direction d’acteur efficace, au service de la restitution de la psychologie complexe des personnages. Lluís Pasqual explique avoir voulu aussi rapprocher les protagonistes des spectateurs, d’où une cage scénique volontairement peu profonde, tout en hauteur. Visuellement, les décors de Daniel Banco évoquent le travail d’Olivier Py croisé avec celui de Franco Zeffirelli (à la Scala en 1992 avec une belle distribution incluant Samuel Ramey et Luciano Pavarotti, entre autres). Dans la scène de l’autodafé, par exemple, ce sont les préparatifs de la cérémonie qui sont mis en évidence, bien plus que la pompe elle-même, ce qui permet de mieux insister sur la dépendance du pouvoir temporel face au pouvoir spirituel. L’idée de montrer un immense retable doré dont la niche centrale est occupée par le roi qui s’y fond puis par un prélat qui rayonne et dégage une autorité bien plus forte est très efficace. Le procédé est encore plus efficient lorsque le retable est retourné et qu’on y découvre une cage d’escalier qui ravale le somptueux mobilier cultuel au niveau de simple machinerie de théâtre, voire d’escaliers de secours ; ce qui ne manque pas de nous ramener à la fragilité des apparences tout comme à la précarité du pouvoir ou la vulnérabilité des sentiments. Minimaliste, le décor consiste essentiellement en une variation sur les grilles, claustra ou autres barreaux mettant en exergue les prisons symboliques ou réelles dans lesquelles les héros sont captifs. Le choix de l’albâtre, très présent dans l’architecture religieuse espagnole, renforce encore ce sentiment d’enfermement. Mais la lumière est pourtant bien présente et l’au-delà laisse deviner ses formes de l’autre côté de ces opalescences. Sobriété et ascétisme du décor voulu comme une quasi-abstraction contrastent avec de somptueux costumes noir de jais rehaussés de magnifiques broderies pour les membres de la cour (le noir a été ici choisi parce qu’il représente l’abondance et le luxe) ou de tenues rappelant les pleurants de la cour de Bourgogne pour les gens d’Église. Les références aux chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art sont nombreuses, mais non invasives.

Tout ce dispositif met idéalement en valeur les voix et l’on ne sait pas par qui commencer, tant les performances des uns et des autres nous ont ravies par leur bel équilibre. Honneur aux dames et, bien entendu, à celle que tout le monde attendait, à savoir Anna Netrebko, fabuleuse Élisabeth de Valois. La soprano russe avait promis des « pianissimissimi » pour des aigus lumineux reflétant les sentiments contrastés du personnage : l’auditoire a obtenu une palette d’une variété stupéfiante et d’une beauté constante. L’interprète est au sommet, rayonnante de santé vocale presque insolente et impressionnante de facilité apparente. Sa capacité à restituer chaque changement d’émotion, sa puissance de projection et sa lecture intelligente du rôle ne sont pas sans rappeler une certaine diva grecque qui vient de fêter ses cent ans. Certaines raucités confèrent à Élisabeth une dureté à laquelle on n’est pas forcément habitués mais qui magnifient la souveraine blessée au plus profond. On découvre chez elle une profondeur extrême et une noblesse doublée d’un charisme exceptionnels. L’intensité des acclamations qui saluent son « Tu che la vanità… » montrent à quel point elle a su bouleverser le public scaligère qui n’est pas près d’oublier cette prestation. La mezzo lettone Elīna Garanča a troqué sa blondeur contre une perruque rousse qui lui donne de faux-airs élisabéthains. Royale, fière et sensuelle, la belle déploie des trésors de virtuosité dans les airs d’éclats de la princesse d’Eboli. Merveilleux contrepoint à la reine malheureuse, l’amoureuse exaltée et ambitieuse est une vipère qu’on craint en tremblant jusqu’à sa chute dans un poignant « O don fatale ». La quelque peu froide perfection de la mezzo, ici impeccablement contrôlée, tombe à pic et électrise le public.

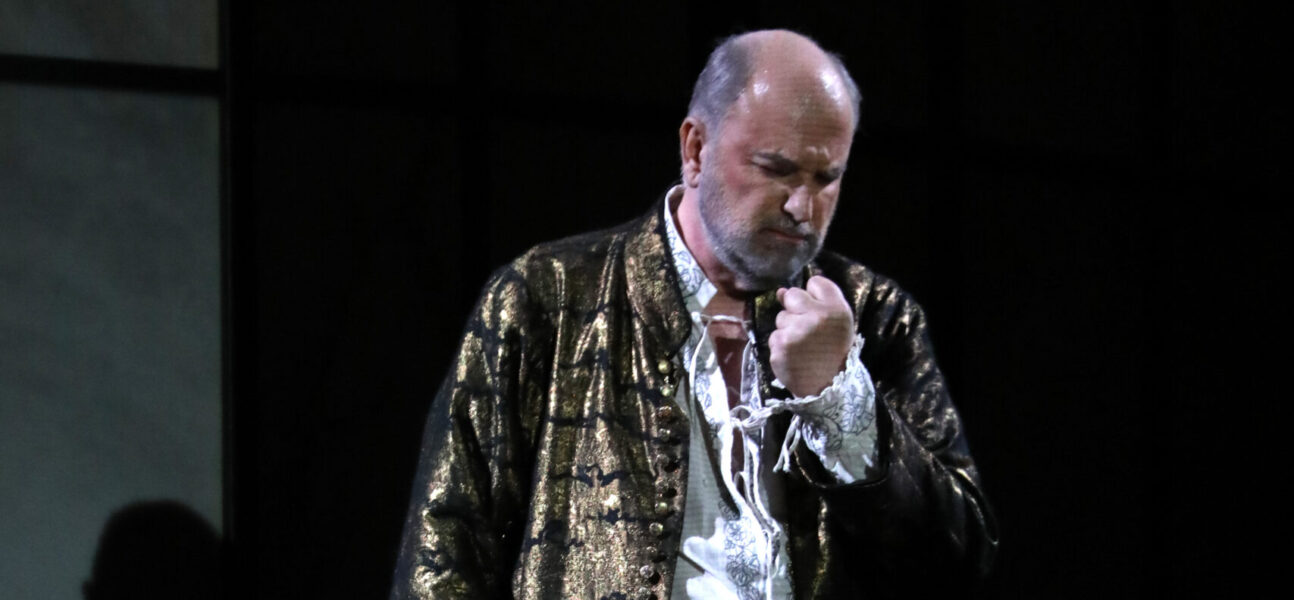

Les deux interprètes féminines ont pour partenaire le ténor génois Francesco Meli ; le trio avait laissé un souvenir inoubliable dans Anna Bolena donnée à Vienne en 2011. Riche idée que de les réunir une nouvelle fois. Le ténor est un Don Carlo dont les tourments amoureux et l’amitié inconditionnelle, davantage que les élans patriotiques, ne peuvent que faire chavirer les cœurs. Noblesse de la ligne de chant, délicatesse des pianissimi à faire pleurer les pierres, le jeune homme aux fragilités tangibles suscite l’empathie. Il forme un duo idéal avec Luca Salsi qui met quelques scènes à s’imposer avec toute l’élégance de Posa mais, fort heureusement, le duo phare « Dio, che nell’alma infondere » est magistral, dominé par un legato à se pâmer. Michele Pertusi avait été annoncé souffrant le soir de la Première. Trois jours plus tard, il n’y paraît plus et la basse italienne nous offre une densité dans l’approche de Filippo II dont toute l’expérience qui est la sienne ne peut qu’inspirer le respect. Les applaudissements nourris qui rendent un long hommage à son pathétique et bouleversant « Ella giammai m’amò » en attestent. Si le Grand inquisiteur l’emporte dans la joute oratoire sur le souverain affaibli, la basse coréenne Jongmin Park se mesure en égal à la vocalité de Michele Pertusi, remplaçant Ain Anger souffrant au pied levé. Si les comprimari mettent en valeur avec vaillance les rôles principaux, avec art et maestria, on mentionnera toutefois la très cristalline et angélique Voix du ciel de Rosalia Cid. Les Chœurs de la Scala sont impeccables et la direction de Riccardo Chailly sert majestueusement l’œuvre complexe et puissante de Verdi, insistant plus particulièrement sur la noirceur sépulcrale de l’opéra.

L’expérience peut se continuer dans le musée du théâtre de la Scala où une petite exposition consacrée à Maria Callas met en valeur son parcours dans le prestigieux théâtre milanais (jusqu’au 30 avril 2024). Le faible nombre de documents exposés laisse sur sa faim mais on pourra entre autres contempler l’une des magnifiques robes portées par l’inoubliable Voix du siècle dans Don Carlo…