Revoir ce Götterdämmerung berlinois relève du délice de fin gourmet ; de celui qui savoure un plat de choix bien connu, pas à pas, notant ici un détail gustatif, remarquant là tel ingrédient qui aimante ses papilles et qu’il n’avait pas noté la fois précédente. Une fois la dégustation achevée, réalisée l’analyse précise de toutes les saveurs qui ont enflammé le palais, alors ne pas sous-estimer l’arrière-goût, fondamental, celui qui demeurera, celui qui donnera la note finale et qui fera peut-être aussi qu’on idéalisera ce que l’on a tant goûté, au risque, dans cette idéalisation, d’oublier les menus défauts – il y en a forcément, dans la confection ou la mise en assiette.

Ainsi il faudra se garder d’idéaliser cette production de Dmitri Tcherniakov ; il y a quelques points faibles sur l’ensemble de sa Tétralogie – et que l’on retrouve dans cette troisième journée, nous les avions largement évoquées en son temps, mais l’intelligence, la puissance de la proposition, nous invitent à imaginer qu’elle pourrait devenir une des grandes références, peut-être même un classique dans le genre. A-t-on jamais été, quinze heures durant, si pointilleux dans la conduite d’acteurs, dans la précision millimétrée de chaque détail, dans la symbolisation aussi, la distance prise avec la lettre du texte pour en conserver la quintessence, l’esprit ?

On notera quelques changements notables dans ce Ring Tcherniakov version 2024, si on le compare à l’original, la nouvelle production du Staatsoper Berlin datant de l’automne 2022. Si Anja Kampe et Andreas Schager demeurent l’incontournable couple Brünnhilde-Siegfried et Johannes Martin Kränzle Alberich, le Wotan superlatif de Michael Volle a laissé la place à Tomasz Konieczny (absent bien entendu de ce Crépuscule) dont on nous a dit le plus grand bien. Et surtout, Christian Thielemann a laissé la baguette à Philippe Jordan. Ce qui est nouveau également, c’est qu’il y ait eu des places en vente jusqu’au dernier moment sur le site du Staatsoper alors que les trois cycles de la saison 2022-23 avaient été pris d’assaut. Peut-être est-ce dû au fait que cette année, entre le Staatsoper et le Deutsche Oper, les Berlinois auront eu le choix entre pas moins de cinq cycles complets de la tétralogie (Forumopera sera du reste présent pour le deuxième des trois cycles du Ring du Deutsche Oper mis en scène par Stefan Herheim en mai prochain).

Philippe Jordan était très attendu dans la fosse, parce qu’il reprenait le flambeau incandescent que lui avait laissé Christian Thielemann. Nous avions encore précisément à l’oreille le rendu fastueux de la Staatskapelle aux ordres de celui qui est devenu entre-temps le nouveau patron de l’orchestre. Philippe Jordan se glisse donc aux commandes d’un bolide incomparable, orchestre de luxe, capable de monter dans les tours (la marche funèbre toute de puissance et de précision) mais aussi de se retenir et de se caler sur les hauts et les bas de la scène. Nous avons apprécié les tempi toujours justes, la gestion des points d’arrêt qui donne la sensation dans ces passages souvent piano ou pianissimo que la musique va comme se suspendre, que le flot ininterrompu va s’interrompre, maintenant l’auditeur en haleine. Fidèle à la tradition, Jordan vient saluer sur scène, entouré de tous ses musiciens et récolter un triomphe lui aussi très sonore.

Le plateau vocal soutient la comparaison avec celui de 2022. Le nouveau Hagen, Stephen Milling, concentre dans la voix et le jeu toute la noirceur diabolique du personnage. Son demi-frère Gunther est tenu par Roman Trekel ; il arrive, malgré de moindres moyens, à soutenir brillamment son duo avec Siegfried au premier tableau du I. Leur père Alberich est toujours Johannes Martin Kränzle, avec un rôle ici bien entendu moindre que dans Rheingold. L’ovation qu’il reçoit vaut certainement pour l’ensemble de sa prestation du Ring, déjà très appréciée il y a deux ans. Mandy Friedrich est une Gutrune un peu en retrait dans la voix, plus que dans le jeu qu’elle soutient avec beaucoup d’enthousiasme. Violeta Urmana confirme ce qu’elle nous avait déjà proposé en reprenant avec autant de réussite le difficile rôle de Waltraute. Quinze minutes sur scène, quinze minutes où toute une palette de sentiments doit passer dans le chant. Maîtrise totale de cette partie redoutable entre beaucoup.

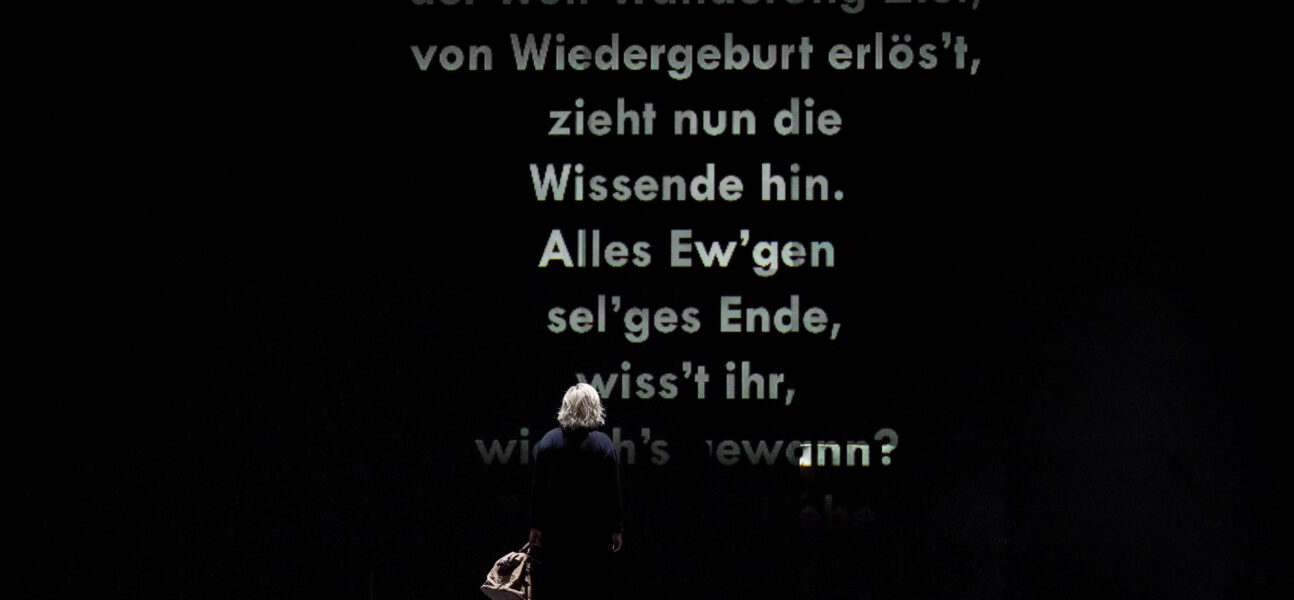

Brünnhilde (Anja Kampe), Waltraute (Violeta Urmana) © Monika Rittershaus

Les trois Nornes ; pour rappel, ce sont aujourd’hui des grand-mères plus proches du quatrième âge que du troisième, elles fouillent l’appartement de Siegfried et Brünnhilde, se servent un thé et quand les tasses se renversent, c’est le signe que le fil du destin est définitivement coupé. Il faut les citer toutes les trois (dans l’ordre Marina Prudenskaya au timbre de velours, mais aussi Kristina Stanek et Annaz Samuil) parce qu’elles offrent une touche d’humour et un moment dans l’ensemble ravissant. Sans oublier les trois filles du Rhin, ici des infirmières chargées du Stress-Test de Siegfried, Evelin Novak, Natalia Strycka et Ekaterina Chayka-Rubinstein, aux timbres limpides et revigorants.

Le chœur d’homme, auquel se mêlaient des femmes en figurantes pour les besoins de la mise en scène, a su se montrer viril et discipliné à souhait.

A voir la prestation d’ensemble d’Andreas Schager (Siegfried), on se dit que celui-ci ne finira jamais de surprendre et surtout d’impressionner. Cet homme-là (mais n’est-ce pas un surhomme en fait ?) peut tout faire, au bon ou mauvais vouloir du metteur en scène : dormir, se déshabiller, se doucher (si, si !), se rhabiller de pied en cap, danser, manger, boire, cracher son chewing-gum, porter ses femmes (Brünnhilde puis Gutrune) à bout de bras, ou encore jouer au basket (la partie de basket tient lieu de chasse au III), le tout sans s’arrêter de chanter bien entendu. La voix ne prend pas une ride, ne semble connaître aucune limite, aucune fatigue, elle se joue de la puissance et de l’endurance exigée par un rôle que seul celui de Tristan peut-être surpasse en exigence. La projection par instant est phénoménale. Il ne reste à Schager qu’une seule chose à faire ; ne pas trop chanter, préserver cet instrument d’exception, ce Heldentenor qui semble aujourd’hui infatigable et nous en faire profiter encore longtemps.

On voudrait donner le même conseil à Anja Kampe (Brünnhilde), la bien-aimée des Berlinois, ovationnée debout par un public amoureux d’elle depuis longtemps. On voudrait dire à Anja Kampe de veiller à ne pas dépasser les limites du possible, à ne pas faire une confiance aveugle en la technique (la sienne est exceptionnelle) pour contourner les innombrables chausse-trappes de la partie. Parce qu’il y a eu, en effet, des moments, comme la confrontation au II entre Brünnhilde et Siegfried déguisé, celle avec Hagen, Gutrune, Gunther et Siegfried, ces moments donc où les graves ne chantaient plus, où la funambule sans filet a vacillé, sans jamais il est vrai perdre l’équilibre.

Mais il y a eu aussi tout le reste et surtout la capacité de Kampe à rendre l’humanité de la déesse déchue, devenue femme de sang et de cœur. Il y a eu ce regard, cette incompréhension, cette tristesse, cette compassion et puis finalement l’affliction, la résignation et enfin le deuil que Kampe rend, on se demande encore comment, avec des accents d’authenticité dont elle seule a le secret.