Lorsque Giacomo Meyerbeer décède à Paris le 2 mai 1864, la composition de son Vasco de Gama est quasiment achevée. Après sa mort, François-Joseph Fétis se voit confier le soin d’adapter l’ouvrage pour la scène (plus précisément, de le raccourcir puisqu’il en supprime une heure de musique). L’ouvrage est créé l’année suivante sous le titre de L’Africaine, alors qu’il ne se passe pas en Afrique ni ne met en scène quiconque de ce continent. Il faudra attendre l’édition critique et sa création à Chemnitz en 2013 pour que le Vasco de Gama original prenne sa revanche sur L’Africaine. Un enregistrement réalisé avant les représentations permet de se rendre compte de ce qu’aurait pu être le dernier ouvrage de Meyerbeer. Dans le cadre de sa trilogie Meyerbeer, le Deutsche Oper de Berlin a proposé lui aussi Vasco de Gama en 2015, mais dans une version trop coupée pour être retenue. L’Opéra de Frankfort nous offre une version plus courte que celle de Chemnitz, mais néanmoins digne d’intérêt (après tout, il n’est pas dit que Meyerbeer n’aurait pas lui-même modifié une partie de la musique pendant les répétitions, comme il le pratiquait habituellement). On retrouve en particulier le finale de l’acte I dans son entier, un acte III qui retrouve globalement ses diverses péripéties (la prise d’otage d’Inès par Sélika pour sauver Vasco), la version originale de « Ô Paradis ! », etc. Malheureusement, le splendide second air d’Inès, particulièrement apprécié de Diana Damrau, n’est pas rétabli. Un peu partout des micro-coupures viennent entacher la fluidité de la musique. A l’acte III, la coupure de passages musicaux conduit à une suite de récitatifs fastidieusement ininterrompus. La Prière des Matelots, qui figure pourtant dans L’Africaine, est elle aussi coupée. Le duel entre Don Pedro et Vasco est réduit au passage orchestral qui conclut théoriquement le duo (comme le duel entre Don José et Escamillo dans les versions coupées de Carmen). Tout ceci est d’autant plus dommage que les entractes sont assez longs, en particulier le second.

© Monika Rittershaus

Très centrale, l’écriture du rôle-titre n’est pas exactement dans les cordes (vocales) de Michael Spyres. Le ténor américain n’a pas ici l’occasion de nous estomaquer avec ses suraigus incroyables : bien au contraire, les si bémol et naturels sont un point de faiblesse de son émission, un peu étouffés là où on attend un squillo électrisant. Le français est quasiment parfait, sans trop d’accent, bien articulé. La musicalité du chanteur est impeccable, avec un legato parfait reposant sur un souffle inépuisable. Les couleurs sont en revanche peu variées, le chant engendrant à la longue une certaine monotonie. L’Inès de Kirsten MacKinnon est tout bonnement formidable : la meilleure des interprètes du rôle qu’il nous ait été donné d’entendre sur scène ou au disque. Quelle métamorphose en quelques mois ! La voix est superbement projetée, le français ne souffre aucune réserve, le chant est souverain, le souffle long avec des aigus sans efforts. Dramatiquement, le soprano canadien campe une héroïne de caractère, loin des oies blanches habituelles, d’autant que son timbre est légèrement sombre (il n’est pas certain que Meyerbeer avait en tête ce type de voix, la créatrice du rôle, Marie Battu, étant également une interprète de la Reine Marguerite dans Les Huguenots, rôle de colorature à la française). Quoiqu’il en soit, voici une chanteuse dont il faudra suivre de près la carrière. En Selika, Claudia Mahnke a un peu de mal à démarrer, chantant un peu pour elle-même. A partir du second acte, la voix commence à s’épanouir et l’artiste rend pleinement justice au célèbre « Sur mes genoux, Fils du Soleil ». Là encore, le français est remarquable et la musicalité impeccable. On sera néanmoins réservé sur le choix d’un mezzo-soprano pour ce rôle (la créatrice, Marie Sasse, était un authentique soprano, créatrice d’Elisabeth dans la version française de Tannhäuser, où elle reçut les compliments de Wagner lui-même). A la différence d’un soprano, Mahnke émet donc systématiquement ses aigus en force, or ce sont des piani à la Caballé que l’on attend dans la scène finale où Sélika croit retrouver Vasco dans son délire. Engoncée dans un collant peu seyant, la chanteuse n’est pas gâtée par la mise en scène qui ne lui confère confère aucune dignité royale, l’obligeant à se déplacer toujours penchée vers l’avant, dans une attitude de perpétuelle soumission en contradiction totale avec le personnage. Fessier remonté, bras repliés, Sélika fait ici figure de Gollum, mâtiné de poulet géant déplumé. Ajoutons qu’il faut bien du courage et une excellente technique pour chanter dans une telle position ! Le jeune Brian Mulligan offre un timbre plutôt clair, avec des aigus d’une belle aisance, mais aussi une vraie largeur de voix qui lui permet de franchir la barre de l’orchestre. Ses trois (3 !) airs sont chantés avec l’aplomb et la variété nécessaires, et le français est impeccable. Voilà encore un chanteur à suivre. Malheureusement, le baryton américano-irlandais n’est pas non plus gâté par le costumier, avec son collant bleu et ses faux biscottos ridicules qui le font ressembler au génie dans la production Disney d’Aladdin… L’interprétation s’en ressent, un peu en retrait, handicapée il est vrai par la mise en scène : si Sélika ne se comporte pas en reine, pourquoi Nelusko la respecterait-il comme telle ? Il serait fastidieux de citer tous les seconds rôles, uniformément bien tenus, sans réserves vocales et toujours avec un français impeccable : peu de théâtres peuvent se vanter d’une telle qualité de troupe. Les choeurs en revanche, nous ont semblé un peu en retrait, pas assez sonores et aux attaques pas toujours suffisamment précises. Avec ses près de quatre heures de musique, son intrigue un peu cahotique et son orchestration élaborée, Vasco de Gama est un ouvrage exigeant sur le plan de la direction musicale. Maintenir la tension et l’intérêt n’est pas une mince affaire. En dépit d’un excellent orchestre, Antonello Manacorda passe à côté de l’ouvrage, avec une direction bien plate, parfois même métronomique, incapable d’apporter l’allant nécessaire à la progression dramatique. Comment peut-on ne pas faire gronder l’orchestre sur des paroles telles que « Écrase-moi, tonnerre, Termine ma misère », confondre bruit et énergie dans les ensembles, cautionner des enchaînements chamotteux pour résoudre des coupures, oublier d’alléger l’orchestre pour la mort de Sélika, etc. ?

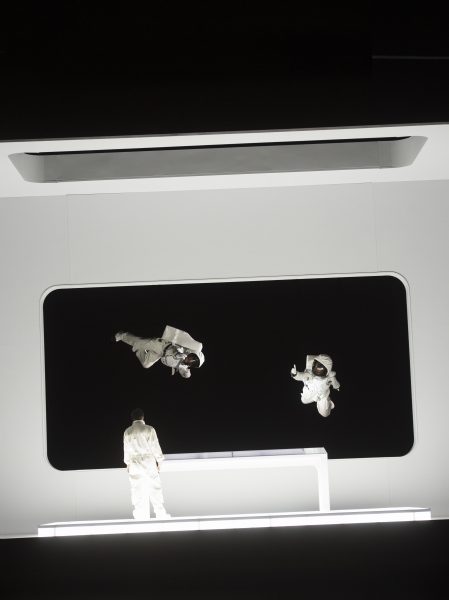

Après le formidable Prophète de Karlsruhe, peut-être attendions-nous trop de cette nouvelle production de Tobias Kratzer. Il faut dire que ses Huguenots étaient déjà moins inspirés. Le metteur en scène allemand transpose l’action dans un futur fait de conquêtes spatiales, Sélika devenant la reine d’un peuple extra-terrestre. L’idée est intéressante mais, pas de bol, le décor ressemble furieusement à celui de La Bohème parisienne de ce début de saison ! D’autre part, Kratzer a choisi de reprendre l’esthétique du film Avatar pour les extra-terrestres. Malheureusement, le collant bleu moulant de la tête au pied est bien difficile à porter, sauf à fréquenter régulièrement les salles de sport, et on a un plutôt l’impression d’être tombé chez les Barbapapa. On note néanmoins quelques belles trouvailles (Sélika et Vasco – en astronaute – réunis en apesanteur pour une dernière étreinte) et quelques facilités (le retour de Vasco avec une nouvelle équipe de « terriens » massacrant le peuple extra-terrestre et prenant possession de la planète). Le spectacle reçoit un accueil enthousiaste à la fin de cette longue représentation : voilà déjà un beau motif de satisfaction pour les défenseurs de Meyerbeer.