En 1947, quand Covent Garden annonça son intention de monter Manon, la presse britannique fut outrée que le Royal Opera House ouvrît ses portes à une œuvre d’une telle indigence.Pourtant, plus encore que Werther, Manon reste l’opéra emblématique de Massenet, centré autour d’un personnage féminin tout en contradictions, et avec le plus grand nombre de « tubes ». Pas moins de quatre DVD pour cet opéra : une relative antiquité, avec une Gruberova inattendue dans ce répertoire, puis le reflet des dernières prises de rôle de divas internationales, pour le meilleur et pour le pire. Deux versions traditionnelles, plus ou moins regardables ; pour trouver de véritables options de mise en scène, il faut se tourner vers les deux productions les plus récentes.

|

|

1983, Deutsche Grammophon |

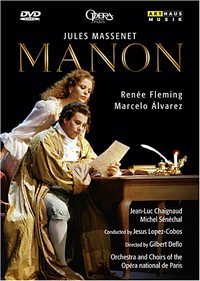

2003, Arthaus |

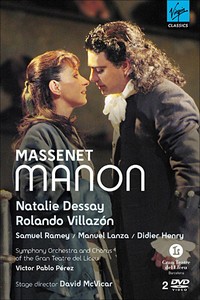

2007, Virgin |

2008, Deutsche Grammophon |

|---|---|---|---|---|

|

Manon |

E. Gruberova |

R. Fleming |

N. Dessay |

A. Netrebko |

|

Des Grieux |

F. Araiza |

M. Alvarez |

R. Villazon |

R. Villazon |

|

Lescaut |

H. Helm |

J.-L. Chaignaud |

M. Lanza |

A. Daza |

|

Des Grieux père |

P. Thau |

A. Vernhes |

S. Ramey |

C. Fischesser |

|

Guillot |

W. Gahmlich |

M. Sénéchal |

F. Vas |

R. Corazza |

|

Brétigny |

G. Tichy |

F. Ferrari |

D. Henry |

A. Kataja |

|

Poussette |

D. Robin |

J. Azzaretti |

C. Obregon |

H. Alattar |

|

Javotte |

M. Hintermeier |

I. Cals |

M. Martins |

G. James |

|

Rosette |

A. Gall |

D. Haidan |

A. Tobella |

S. De La Muela |

|

Orchestre |

Wiener Staatsoper |

Opéra Bastille |

Liceu, Barcelone |

Staatskapelle Berlin |

|

Direction musicale |

A. Fischer |

J. Lopez-Cobos |

V.P. Perez |

D. Barenboïm |

|

Mise en scène |

J.-P. Ponnelle |

G. Deflo |

D. McVicar |

V. Paterson |

Mise en scène

A quarante années de distance, la production de Jean-Pierre Ponnelle, créée en 1971, paraît appartenir à la plus poussiéreuse préhistoire. Ces décors grisâtres et chichiteux, ces costumes chargés et démodés, ce mélange de réalisme et de mignardise, tout cela sent l’opéra comme on ne le fait – heureusement – plus, n’en déplaise à Nicolas Joël. Ah, ce Cours-la-Reine où tout est beigeasse pour mieux mettre en valeur les oripeaux écarlates de Manon ! (Même principe pour l’Hôtel de Transylvanie, où les habits noirs du couple maudit tranchent sur la grisaille générale). Certes, les déplacements des choristes et des figurants sont très habilement réglés, mais c’est peu dire que la direction d’acteur ne va pas loin, et le tout semble plus ringard encore que du Zeffirelli.

Comparé à Ponnelle, Gilbert Deflo offre une version incomparablement plus moderne et élégante tout en restant tout à fait traditionnelle. Comme d’habitude, Deflo fait très simple, trop simple, pour transporter sur l’immense scène de la Bastille un opéra conçu pour le cadre combien plus intime de la Salle Favart. Nous sommes ici dans un xviiie siècle générique, avec d’assez jolis costumes, un décor ni beau ni laid – la mansarde des amants cite Le Verrou de Fragonard –, qui use et abuse de la tournette, parfois de façon amusante comme pour le défilé des élégantes au Cours-la-Reine. Rien de renversant, juste la routine du théâtre lyrique d’aujourd’hui.

Manon ou La Carrière d’une Gourgandine, voilà ce que nous montre la production de David McVicar. Le metteur en scène écossais est allé chercher dans la culture anglophone un équivalent au libertinage de la Régence, et en est ainsi venu à recréer une atmosphère proche de celle des séries de toiles mi-édifiantes mi-comiques peintes dans les années 1730par William Hogarth : The Harlot’s Progress susnommé, mais aussi La Carrière d’un Libertin (le fameux Rake’s Progress d’où W.H. Auden tira un opéra pour Stravinsky) ou le Mariage à la Mode (dont l’une des scènes inspira à Hoffmannsthal le tableau du lever de la Maréchale). D’où ce décor unique en forme de théâtre ou plutôt d’arène, encombré de figurants, choristes et danseurs, où se déroule une comédie cruelle, voire perverse. Les « élégantes » du Cours-la-Reine ne sont que deux jeunes recrues livrées en pâture à un vieillard par une maquerelle… Le parcours de Manon est offert aux yeux de tous les débauchés qui l’entourent constamment, et aucun moment d’intimité n’est permis aux protagonistes, constamment encerclés, épiés, dévisagés par les voyeurs qui forment une foule interlope au visage poudré, à mi-chemin entre Barry Lindon et Meurtre dans un jardin anglais.

Manon au cinéma : tel est le concept qui guide toute la mise en scène de l’Américain Vincent Paterson (le spectacle du Staatsoper de Berlin est coproduit avec l’opéra de Los Angeles). Dès l’ouverture, des projecteurs apparaissent à l’avant-scène, pour éclairer comme sur un plateau de tournage les scènes de la vie de Manon que découvre le spectateur. Collégienne des années 1950, Manon feuillette dans le train qui l’emmène à Amiens un numéro de Ciné-Revue arborant les portraits d’Audrey Hepburn et de Luis Mariano. Et puisque Manon joue sa vie comme une actrice jouerait son rôle, les projecteurs reviennent à intervalles réguliers, chaque fois qu’elle succombe à ses désirs de richesse ou de vie facile, et s’éteignent dans les moments de détresse, par exemple lorsqu’elle s’exclame « Je ne suis que faiblesse et que fragilité ». Après le hall de gare du premier acte, c’est dans une gigantesque mansarde-atelier d’artiste que vivent les amants, qui y font les mêmes galipettes que Violetta et Alfredo dans la Traviata de Willy Decker (avec Netrebko et Villazon, déjà). Le tableau du Cours-la-Reine se déroule dans un improbable décor digne d’Un Américain à Paris : au pied de la Tour Eiffel, entre deux statues académiques, promeneurs en tenues pastel et marchands ambulants « boivent à la santé du roi » en admirant les élégantes New Look. De Vincente Minelli, on passe au mélo à la Douglas Sirk pour la scène à Saint-Sulpice, et après un Casino peuplé d’une faune digne du film homonyme de Scorsese, un coucher de soleil en technicolor voit la fin de ces deux misfits que sont Manon et Des Grieux.

Manon et Des Grieux

Sur les quatre Manon que présentent ces DVD, deux sont de grandes sopranos à la voix large, deux sont des soubrettes montées en graine. Bien qu’elle soit naturellement celle dont le français est le plus compréhensible, et en dépit de qualités d’actrice mises en valeur par la production McVicar, Natalie Dessay paraît bientôt égarée dans un rôle dont elle n’a la carrure ni physique ni vocale. Si elle est crédible en jeune fille campagnarde vite déniaisée, elle l’est beaucoup moins en reine qui « marche par tous les chemins » et devant qui chacun s’incline. A chaque vocalise – sans parler des divers suraigus allègrement extrapolés –, on croit entendre Olympia, ou Adèle de La Chauve-Souris. De toute façon, dans la mise en scène de McVicar, Manon n’est qu’une pauvre fille parmi tant d’autres qui arpentent la scène, et elle n’a rien de plus remarquable que ses consœurs. Edita Gruberova, elle aussi longtemps spécialiste de Zerbinette, commençait en 1983 à aborder des rôles plus lourds, belcantistes notamment. L’actrice est exécrable, ses intonations sont celles d’une petite fille, mais la chanteuse possède d’indéniables qualités vocales, plus dans l’aigu que dans le grave, évidemment, et il faut lui reconnaître une belle clarté d’élocution en français.

Renée Fleming est encore à son zenith et triomphe dans un rôle rôdé à Paris et à New York. Hélas, Gilbert Deflo ne l’aide en aucune façon à construire un véritable personnage, et le spectateur n’a droit qu’à un festival de gestes convenus, de mimiques rabâchées, non sans quelques vulgarités au premier acte, et des effets vocaux d’un goût parfois douteux.Jeune fille gentiment godiche mais déjà dessalée au premier acte, Netrebko fait preuve d’une aisance souveraine. Véritable « sphynx étonnant », l’actrice est aussi parfaitement crédible en jeune fille qu’en clone de Gina Lollobrigida ou de Marilyn Monroe ; la chanteuse ne fait qu’une bouchée des menus obstacles placés sur sa route. Son « Adieu notre petite table » est déchirant et, comme Dessay, elle finit étendue sur ledit meuble, les jambes à l’air. Son français est globalement correct, même si l’on ne comprend pas tout, loin de là (les e muets sont notamment à revoir).

Les quatre Des Grieux viennent tous d’Amérique latine (dommage que Dessay n’ait pas été filmée plutôt à Chicago en 2008 avec Kauffmann, ou Netrebko avec Alagna à Vienne en 2007 !). Extrêmement applaudi pour son chant solide à défaut d’être tout à fait séduisant, Araiza est assez maladroit en scène. Avant d’aborder des rôles plus lourds, Marcelo Alvarez était un excellent interprète de Massenet, et il le prouve aux côtés de Renée Fleming, avec notamment d’exquises demi-teintes, malgré une silhouette empâtée et des gestes démodés, dignes de la Salle Favart dans les années 1950. Villazon à Berlin est très crédible en adolescent attardé, avec cette ardeur fébrile qui faisait le prix de ses interprétations du temps de sa (brève) splendeur vocale ; attention toutefois à l’excès de grimaces, qui le fait parfois ressembler à Mr Bean. A Barcelone, le loseur magnifique cède la place à un personnage plus complexe, grâce à la direction fouillée de David McVicar : ce Des Grieux-là est plus viril, plus libertin, son chant est plus sobre. Evidemment, le français sonne un peu exotique, avec des voyelles souvent plus mexicaines que gauloises.

L’entourage

Les Lescaut d’aujourd’hui sont bien loin des barytons légers qu’on distribuait autrefois dans ce rôle. Alfredo Daza campe un cousin de Manon très acceptable, au français correct. Hans Helm, au chant raide et bien teuton, est d’abord un soldat brutal, puis revient habillé en grand seigneur.A Barcelone, Manuel Lanza campe un soudard peu ragoûtant, mais très en voix et doté de la meilleure diction parmi les Lescaut non-francophones.Jean-Luc Chaignaud a sur ses rivaux une supériorité linguistique évidente, mais son chant est haché, et Gilbert Deflo réduit le personnage aux plus conventionnels des seconds rôles.

Christof Fischesser est un comte des Grieux qui ne paraît guère plus âgé que son fils ; la tenue et le maquillage par lesquels on a tenté de remédier à ce problème (feutre mou, barbe de trois jours) lui donnent plus l’air d’un mafioso que d’un noble de province, incarnation de la vertu la plus austère. Il n’en peut mais, malgré sa belle voix : il faut dans ce rôle si bref un chanteur qui donne à ses paroles tout leur poids d’autorité paternelle. C’est exactement ce que fait à merveille l’excellent Alain Vernhes, alors que Samuel Ramey, s’il a encore fière allure sous sa tignasse grise, n’a plus qu’un vibrato galopant à mettre au service du personnage. Pierre Thau, l’unique francophone de la distribution viennoise, tient parfaitement son rôle de père noble.

A Berlin, le seul francophone est Rémy Corazza, Guillot qui parle beaucoup plus qu’il ne chante, alors qu’à Paris, Michel Sénéchal reste un modèle d’insolence vocale malgré le passage des années. W. Gahmlich est plus jeune que ne le sont souvent les titulaires du rôle, et il paraît uniformément grotesque, alors que l’excellent Francisco Vas, à Barcelone, compose un personnage à la fois ridicule et inquiétant (il aurait mérité qu’on le laisse chanter son « Ah c’est badin, c’est léger » du IVe acte). A Madrid comme à Vienne ou à Berlin, les passages parlés s’avèrent assez pénibles. La difficulté à articuler rapidement le français alourdit en général le quintette initial, et lui retire la légèreté typique d’un scherzo d’opéra-comique. A Paris, en dehors du couple vedette, la distribution est entièrement francophone (elle le fut totalement lors de la reprise de cette production avec Roberto Alagna et l’étoile filante Alexia Cousin dans les rôles principaux).

Direction musicale et coupes

Sous la direction alerte d’Adam Fischer, l’orchestre de Vienne déploie tous les sortilèges de ses timbres, notamment la transparence des cordes soyeuses.Barenboïm veille à maintenir la tension dramatique d’un bout à l’autre des six tableaux, en évitant tout émiettement. Jesus Lopez-Cobos dirige mollement une lecture sans grand relief (« Ah, fuyez, douce image » devient une berceuse). Sur toutes les scènes, le tripatouillage de la partition est de règle, le tableau de l’Hôtel de Transylvanie étant celui qui en pâtit le plus, et on n’y observe pas que les coupures « habituelles ». A Berlin commeà Paris, l’Acte I se termine sur le « Ah, partons ! » de Manon et Des Grieux ; à Vienne et à Barcelone, en revanche, on peut voir la scène suivante (déconfiture de Guillot et altercation avec Lescaut), sur laquelle l’acte doit se conclure. Pour l’acte III, le prélude-menuet passe à la trappe à Barcelone, à Vienne et à Paris, mais on entend à Berlin la version originale, plus festive. A Vienne, le ballet est entièrement supprimé, à Paris et à Berlin il se réduit à sa première et à sa quatrième entrée, mais à Barcelone, il est donné dans son intégralité. C’est donc paradoxalement à Paris que l’on entend la version la plus écourtée de la partition !

Autrement dit, on attend encore pour Manon le DVD qui fera autorité comme la version Kauffmann-Koch-Plasson pour Werther.