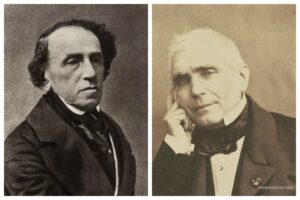

Dès après la création de ses Huguenots, début 1836, Meyerbeer songe à un nouveau grand opéra qui viendrait déposer son « système dramatique sur des piliers indestructibles », comme il l’écrit alors. Après moult hésitations, son choix se porte sur Le Prophète, dont Eugène Scribe commence le livret fin 1836, et qu’il avait d’abord appelé Les Anabaptistes, titre qui correspond mieux à l’argument, mais qui se serait révélé sans doute moins accrocheur.

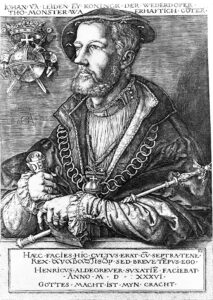

Le thème du livret se fait en référence à Jean de Leyde, homme d’affaires qui bascule très vite dans le prêche au moment où la Réforme protestante, en particulier luthérienne, se développe en Europe et donne lieu à de multiples courants. Parmi ces derniers, la « Réforme radicale », incarnée par des disciples de de Luther tels Bodenstein ou Müntzer en Allemagne, prône le baptême sur une démarche volontaire (et donc pas dès la naissance) et rejette toute idée d’Église au sens d’organisation politico-théologique.

Les Anabaptistes, qui constituent l’une des branches de ce courant réformateur, refusent eux aussi le baptême des enfants -qui n’a pas été remis en question par la Réforme luthérienne- et n’acceptent que celui d’adultes consentants ayant préalablement émis une profession de foi. Comme ils sont, dès lors, favorables à rebaptiser tous les adultes qui l’avaient forcément déjà été étant enfants, cela leur vaut leur nom d’anabaptistes : ceux qui baptisent une nouvelle fois. Sur le plan politique, les Anabaptistes prônent une société sans État et dans laquelle les biens sont partagés, s’opposant à la propriété privée, ce qui leur vaut un grand succès parmi les paysans. Comme cela plaît beaucoup moins à la noblesse, ces mouvements sont très vite réprimés et une révolte des paysans inspirés par ce courant est écrasée en 1525-26 et leur chef, Müntzer, exécuté en Allemagne. A son tour, en 1534, le Hollandais Jean de Leyde, aux côtés de Jan Matthijs, un anabaptiste qui annonce par ailleurs l’Apocalypse, entend soulever les habitants de Münster en Westphalie pour instaurer dans cette « Nouvelle Jérusalem » ce type de société anarcho-communiste pourrait-on dire et aussi assez théocratique, tout de même. La réaction des princes allemands ne se fait pas attendre et la ville est vite assiégée et Matthijs tué sous la ville. Jean de Leyde, personnage des plus exaltés, se prend alors pour le roi David réincarné, s’autoproclame « Roi de Sion », s’attribue ce faisant les pleins pouvoirs, rend communs tous les biens mais en exerçant une terreur sanguinaire sur la ville et en profite pour prôner la polygamie, au moins pour lui-même.

Évidemment tout cela se finira très mal. Jean de Leyde sera pris et horriblement torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Son corps mutilé et ceux de deux de ses disciples, seront placés dans des cages de fer suspendues au clocher de l’église Saint-Lambert de Münster et y resteront pendant cinquante ans (!) Ces cages sont encore visibles aujourd’hui sur le clocher.

C’est donc autour de cette histoire tragique que Scribe élabore son livret, qui met en avant Jean, bien sûr, mais aussi sa mère Fidès (la vraie mère de Jean de Leyde s’appelait Alit) et lui invente une fiancée, Berthe. Dans l’opéra, Jean est plutôt la marionnette de trois sombres anabaptistes qui veulent l’utiliser pour soumettre la ville à leurs principes, tandis que Jean veut venger du méchant comte d’Oberthal, qui représente les intérêts et les forces des Impériaux.

Contrat en poche et forteresse juridique établie pour éviter toute déconvenue assez courante avec l’Opéra de Paris, Meyerbeer se met au travail et termine la partition au printemps 1841. Il exige que ce soit Pauline Viardot qui crée le rôle de Fidès, la forte mère de l’ambivalent Jean de Leyde. Mais le directeur de l’Opéra de Paris, Léon Pillet, souhaite, lui, imposer sa maîtresse d’alors, la sulfureuse Rosine Stolz. Tout comme il exige l’engagement du ténor Duprez pour le rôle de Jean lorsque Meyerbeer demande Fraschini, tout jeune ténor très apprécié de Donizetti et bientôt de Verdi.

Dans ces conditions, Meyerbeer, qui avait senti venir les coups, remise son ouvrage et part tranquillement pour Berlin, où il avait accepté de diriger l’Opéra royal. La chute de Rosine Stolz quelques années plus tard, entraine celle de Pillet et son successeur Roqueplan accepte d’un coup toutes les demandes du compositeur : tout vient à point, comme dit le proverbe ! Mais Meyerbeer, pendant ce temps, en avait presque oublié sa partition et décide de la rénover de fond en comble : il faut donc encore attendre 18 mois avant la création à la Salle Le Peletier.

Celle-ci s’opère dans un luxe de moyens exceptionnels pour l’époque. Des décors à foison conçus par plusieurs peintres, 700 costumes, des patins spéciaux pour le bal des patineurs et même de l’électricité pour figurer le lever du soleil au 3e acte ! Le succès est énorme et ne se démentira pas pendant plusieurs décennies, avant que l’œuvre ne tombe dans un oubli durable et très regrettable tant elle est parcourue de moments magnifiques.

Présent dans la salle, Hector Berlioz ne tarit pas d’éloges dans le Journal des Débats quelques jours plus tard : « Le succès du Prophète a de prime abord été magnifique, sans pareil. La musique seule l’eût assuré. Mais toutes les richesses imaginables de décors, de costumes, de danse et de mise en scène viennent y concourir. Le ballet des patineurs est une de ces jolies choses qui assurent la vogue d’un opéra. Les décors représentant l’intérieur de l’église de Munster et celui du palais du prophète, sont d’une incomparable beauté. L’exécution musicale ne s’était pas élevée à cette hauteur, à l’Opéra, depuis longues années : le chœur chante et agit avec une verve admirable ; des voix de ténors fraîches et vibrantes s’y font même remarquer pour la première fois. L’orchestre est au-dessus de tous éloges ; la finesse de ses nuances, la perfection, la netteté de ses traits les plus compliqués, sa discrétion savante dans les accompagnements, son impétuosité, sa verve furieuse dans les moments d’action violente, la justesse de son accord et son exquise sonorité décèlent en lui l’orchestre du Conservatoire, que la lassitude et le dégoût ont trop souvent rendu méconnaissable à l’Opéra. Ranimé par son enthousiasme pour l’œuvre nouvelle, et par la direction ferme, précise, chaleureuse et toujours attentive de M. Girard, il a aisément prouvé qu’il était toujours un des premiers dont la musique européenne puisse s’enorgueillir. »

On a connu notre Hector national moins élogieux !

Pauline Viardot l’impressionne tout autant : « Le succès de Roger et de Mme Viardot a été immense. Cette dernière, dans le rôle de Fidès, a déployé un talent dramatique dont on ne la croyait pas (en France) douée si éminemment. Toutes ses attitudes, ses gestes, sa physionomie, son costume même sont étudiés avec un art profond. Quant à la perfection de son chant, à l’extrême habileté de sa vocalisation, à son assurance musicale, ce sont choses connues et appréciées de tout le monde, même à Paris. Mme Viardot est une des plus grandes artistes que l’on puisse citer dans l’histoire passée et contemporaine de la musique. Il suffit, pour en être convaincu, de lui entendre chanter son premier air : O mon fils, sois béni ! C’est l’art pur et complet. »

On imagine l’état de la salle au rideau final !

Voici justement cet air par une autre grande interprète du rôle, Marilyn Horne, ici à Turin en 1970.