On a beaucoup oublié Ernest Reyer, exact contemporain d’Edouard Lalo, ami de Berlioz. Musicien précoce – il fait quelques études au Conservatoire, compose dès son adolescence et bénéficie de cours de sa tante, la compositrice Louise Farrenc – Ernest Rey, qui ajoutera les deux dernières lettres de son nom en hommage, dit-on, à Richard Wagner ; commence à se faire un nom la trentaine venue avec quelques compositions instrumentales et des oeuvres lyriques. Mais son succès déclinant aussi vite qu’il était monté, il délaisse son papier à musique pendant vingt ans, devenant journaliste et critique de grand talent dans les grandes revues de l’époque, et même bibliothécaire de l’Opéra de Paris.

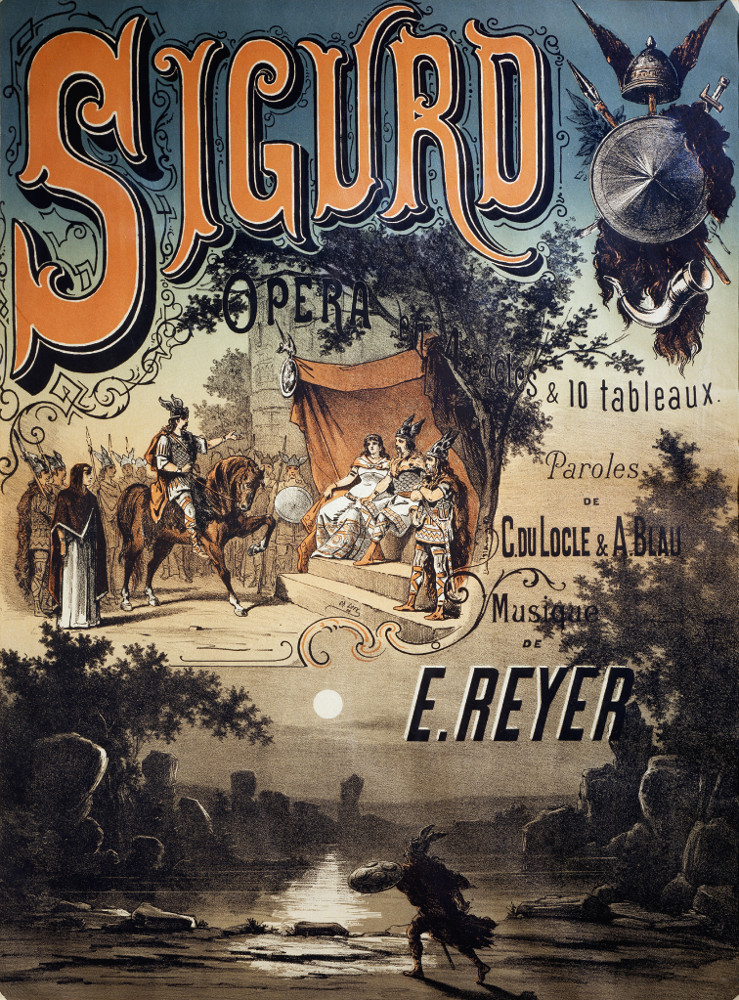

Cependant, durant cette période, bien qu’il ne réalise pas de grandes partitions, il continue à composer. Il semble ainsi que la lecture de la version française du Chant des Nibelungen, parue en 1862, ait décidé très tôt Reyer à en tirer un opéra, dont il confie le livret à Camille du Locle – librettiste du Don Carlos original de Verdi – et Alfred Blau – un des librettistes de Massenet. Après vingt ans de tâtonnements, d’alternances entre renoncements et persévérance et malgré le peu d’enthousiasme de l’Opéra de Paris pour adapter un ouvrage tiré des mythologies germaniques en plein après-guerre de 1870, Reyer finit enfin par terminer son ouvrage en 1879.

C’est à Bruxelles, à l’accueillante Monnaie, que le compositeur pourra finalement concrétiser sur la scène d’un théâtre son projet, en 4 actes.

L’action s’ouvre à Worms au moment où le roi des Burgondes Gunther s’apprête à partir en guerre pour aller délivrer la Walkyrie Brunhilde d’un sortilège provoqué par Odin. Hilda, sa soeur, est moins préoccupée par ce départ que par les tourments qu’elle éprouve à n’avoir pas encore rencontré l’amour. Ce n’est pas qu’elle ne le ressent pas pour le jeune héros Sigurd, mais elle se désespère du désintérêt de ce dernier. Elle s’en plaint auprès de sa nourrice, Uta, qui pense détenir la solution : il suffit de faire boire à Sigurd une potion magique qui le rendra tout à fait amoureux. Voilà comment Reyer et ses librettistes passent en quelque sorte du Ring à Tristan.

Le roi Gunther accueille sur ces entrefaites les envoyés du roi des Huns Attila, qui prendrait bien Hilda pour épouse. Lors du repas, tel l’Assurancetourix burgonde qui, lui, est autorisé à chanter, un barde (Basse) chante l’histoire de cette fameuse Walkyrie Brunhilde, prisonnière d’Odin. Au moment où les envoyés d’Attila s’apprêtent à demander en mariage Hilda pour le compte de leur maître, apparait subitement mi-Lohengrin, mi-Tom Cruise le fier chevalier Sigurd, fils du roi Sigemon, venu défier le roi des Burgondes. Courageux mais pas téméraire, Gunther s’attire ses bonnes grâces en lui offrant une bonne partie de ses trésors, son amitié et pour sceller l’alliance, lui propose de partager une bonne coupe d’hydromel. Hilda porte elle-même le breuvage au chevalier et s’avise de ne pas se tromper de contenant : Sigurd avale d’un trait la potion préparée par Uta… et tombe raide dingue de la petite soeur du roi avant de partir aux cotés de ce dernier pour aller délivrer Brunhilde. Fin du premier acte.

Voici l’armée burgonde sur les terres glacées d’Islande, où elle va au-devant des prêtres d’Odin, qui expliquent à tout ce petit monde belliqueux que seul celui qui n’a jamais connu de femme pourra rompre la malédiction qui retient Brunhilde prisonnière. Et comme par hasard, il n’y en a qu’un seul parmi tous qui réunit les conditions : Sigurd, bien sûr. Les Burgondes l’ont échappé belle, ils ont failli faire tout le voyage pour des prunes congelées ! Sigurd doit donc se couvrir d’un casque d’airain et s’équiper d’un cor sacré modèle Siegfried pour l’aider à n’avoir peur de rien au moment où il traversera le pays des morts pour aller chercher la Walkyrie. Sigurd joue du cor une première fois. Trois Nornes vêtues de blanc apparaissent et lui donnent un linceul. Au deuxième chant du cor, ce sont des Walkyries qui l’attaquent et qu’il chasse avec son épée, puisqu’il n’a pas peur. Il résiste à l’appel des ondines du lac qui cherchent à l’attirer dans les profondeurs et récupère in extremis son cor qu’un elfe lui chipe par surprise. Il en joue une troisième fois et se dresse soudain devant lui une muraille de feu. C’est en pensant très fort à sa chère Hilda que Sigurd la traverse sans encombres ni brulures pour déboucher dans un palais où dort la belle prisonnière. Cachant son visage sous son casque, il la réveille et évite que Brunhilde ne lui saute illico dessus pour le remercier de l’avoir sauvée… L’enchantement disparait et les Nornes devenues cygnes ramènent Sigurd et Brunhilde sur les rives du lac des ondines. Fin du deuxième acte.

Sigurd remet Brunhilde, qui s’est encore endormie (c’est un peu la princesse Valium) à Gunther. Lorsqu’elle se réveille, elle croit donc que c’est le roi des Burgondes qui l’a sauvée et lui offre sa main, comme prévu. Gunther l’amène donc devant l’autel dans le bois sacré d’Odin et Sigurd revient alors réclamer la main de Hilda. Tout finirait dans la joie si la main du héros ne frôlait pas subrepticement celle de la Walkyrie. Un frisson irrépressible les parcourt, déclenchant tonnerre et foudre. Pendant qu’on célèbre les deux couples comme si de rien n’était, Uta est la seule à comprendre que son stratagème a conduit à une malédiction infernale. Fin du troisième acte.

Brunhilde ne parvient pas à penser à autre chose qu’à Sigurd et s’en désespère. Hilda, venue la consoler de ses tourments, comprend qu’ils concernent l’homme qu’elle aime et, folle de rage, prouve à Brunhilde que ce n’est pas Gunther mais bien Sigurd qui l’a sauvée. Brunehild, furieuse de cette découverte exige la mort d’un des deux menteurs : Gunther qui lui a fait croire qu’il était son sauveur ou Sigurd, qui le lui a caché. Gunther a beau être le roi, il n’a pas très envie de finir embroché, alors il écoute le conseil de Hagen, l’un de ses chevaliers : c’est Sigurd, via Hilda, qui a trahi le secret, c’est donc évidemment lui qui doit y passer. Brunhilde, rejointe par Sigurd, rompt le sortilège d’Uta, ce qui permet de remettre les choses à l’endroit : il est bien amoureux de la Walkyrie et non pas de Hilda. Il compte donc empêcher le mariage toujours prévu entre elle et Gunther en combattant ce dernier loyalement. Mais le roi préfère le tuer en le frappant dans le dos… C’est plus sûr ! Brunhilde décide de mourir avec lui. Hilda, désespérée, accuse son frère de meurtre et, pour le punir, appelle Attila pour la vengeance au moment d’expirer, assassinée par Hagen, tandis que le peuple pleure la mort des héros.

Ne vous y trompez pas, la partition ne plonge pas dans une sorte de plagiat de la musique de Wagner. Comme l’écrit le critique Victor Wilder dans Le Ménestrel peu après la création bruxelloise voici 140 ans ce 7 janvier : « Des idées de Wagner il a pris ce qui convenait à sa nature, gardant pour le reste le culte de ses maîtres préférés ». Or, ses maitres préférés, ce sont plutôt Gluck et Weber, les mêmes, finalement, que ceux de son cher ami (et autre modèle), Berlioz. D’ailleurs, Reyer emprunte aussi à la tradition du Grand opéra meyerbeerien dans le recours aux grandes masses chorales et aux ensembles spectaculaires, ce qui est perceptible dès l’ouverture, très héroïque et aux accents romantiques. Mais cela n’empêchera pas que, plus tard, jugée à l’aune de celle de Wagner, l’oeuvre de Reyer sera qualifiée de «Tétralogie du pauvre », ainsi que le rapporte le musicologue Georges Servières.

L’opéra remportera cependant un important succès public et ne tardera pas à s’afficher un peu partout en Europe. L’Opéra de Paris l’accueille à son tour en 1885, non sans quelques coupures que Reyer ne pardonnera pas, refusant d’assister aux représentations. Celles-ci donneront lieu à des articles parfois cocasses, comme celui d’Albert de Lassalle dans Le Monde Illustré, qui ricane en anti-allemand qu’il est : « Odin nous fera rire immanquablement, avec les airs de Jupiter qu’il se donne ; et, lorsque dans le Walhalla qui est son Olympe, il y aura festin au nectar et à l’ambroisie, nous serons obsédés malgré nous par les prosaïques senteurs de la bière et de la saucisse fumée ». Mais le même ajoute cependant que « l’opéra de M. Reyer, malgré ses tendances néo-germaniques, pourra faire regretter ceux que le malheur des temps a empêché son auteur de mettre au jour ». Car l’oeuvre ne manque ni d’invention, ni d’élan, même si le grinçant Saint-Saëns ne pourra pas s’empêcher de le railler, comme le rappellera Reyer lui-même dans un article critique sur Ascanio pour le Journal des Débats quelques années plus tard qu’il introduit ainsi : « M. Camille Saint-Saëns, invité certain jour à donner son opinion sur un opéra moderne dont l’auteur était loin de s’attendre à pareille boutade, s’exprima ainsi : « C’est plein d’idées, mais c’est foutu comme quat’sous ! »… Assurément, et je suis le premier à le reconnaitre, on n’en pourrait dire autant des ouvrages de M. Camille Saint-Saëns, qui tous, depuis ceux de sa première jeunesse jusqu’à Ascanio, sont très correctement écrits ».

Hélas, Sigurd ne connaitra pas le destin que sa bonne facture aurait pu et dû lui promettre. Il disparaitra durablement après quelques décennies, renaissant sporadiquement au cours du siècle suivant, jusque’ à des versions de concert récente, à Nancy ou à Genève. Mais avant cela, l’Opéra de Marseille – ville natale de Reyer – avait eu la bonne idée courageuse d’en monter une version scénique voici presque 30 ans, avec Alberto Cupido dans le rôle titre, entouré de Françoise Pollet en Brunhilde, Jean-Philippe Lafont en Gunther et Cécile Perrin en Hilda. Captée, mais dans des conditions hélas un peu précaires, en voici la dernière partie. Vous trouverez aisément les trois autres sur YouTube ! Il existe aussi une très belle version radiophonique dirigée avec éclat par Manuel Rosenthal et même l’une des versions plus récentes évoquées plus haut et dirigées par Frédéric Chaslin. De quoi vous faire aimer cette partition qui ne manque pas de noblesse.