C’est un régal que de retrouver, ou de découvrir, à Toulon cette nouvelle déclinaison de la merveilleuse mise en scène d’Eugène Onéguine par Alain Garichot. Erigée en classique, la production poursuit son extraordinaire carrière, sans la moindre ride, tant s’en faut. Le cadre épuré, d’une beauté constante, assorti de lumières subtiles, essentielles aux ambiances propres à chaque scène, les costumes de chaque tableau, la magie visuelle fonctionnent comme au premier jour. Nous avons rendu compte de cette production de 1997 pour Nancy à l’occasion de quatre reprises (Savoureux, même sans les confitures de Madame Larina/On en redemande / frémir enfin /sans fioritures ni confiture). Nous y renvoyons le lecteur pour éviter les redondances.

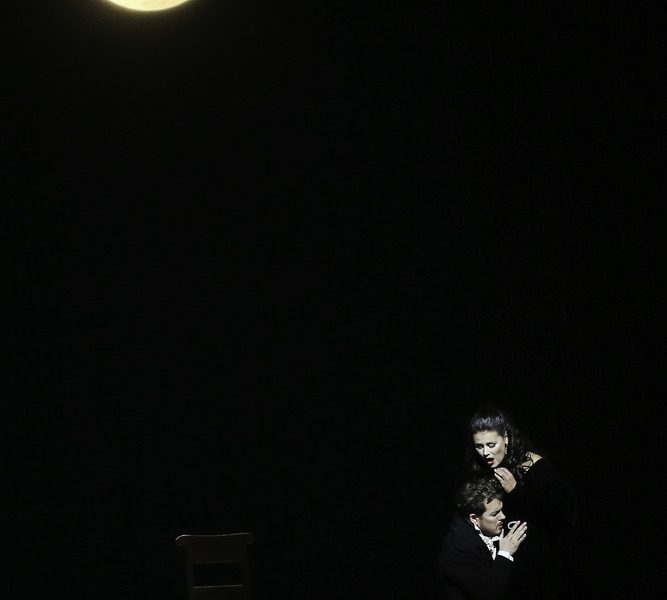

Tout est fort et juste, enchaîné avec art. Ainsi le voile aérien qui illumine la scène de la lettre tombant élégamment des cintres pour devenir une ample pièce de drap à repriser par les servantes qui chantent ensuite. Ainsi la lune illuminant le fond de scène, par-delà sa valeur symbolique, qui donne une dimension vertigineuse au désespoir final d’Onéguine. Les tableaux sont plus admirables les uns que les autres, intimistes comme animés par la foule. Alain Garichot, opportunément, justifie par son anniversaire la fête donnée à Tatiana. Les danses, les chœurs sont ravissants, alors que la mécanique du drame, juste suspendue le temps des couplets de Monsieur Triquet, s’enclenche inexorablement. Les chorégraphies soignées de Cooky Chiapalone, leur apparente spontanéité traduisent bien la maîtrise de l’art du ballet par Tchaïkovski, plus flagrante que jamais : valses, mazurkas, polonaises, cotillon, c’est un constant régal de danses. Equilibrés, clairs, colorés, justes d’expressions individuelles, les ensembles, ciselés, depuis le quatuor des jeunes gens jusqu’à l’ultime et poignant duo – refus de Tatiana argumenté d’une leçon de morale – sont autant de réussites vocales et dramatiques. La tragédie amoureuse dont nous sommes les témoins est toujours d’une vérité émouvante. Chaque personnage se construit au fil des scènes, et aucun ne nous laisse insensible.

Tatiana (Natalya Pavlova) © Frédéric Stéphan – Opéra de Toulon

La distribution, très haut de gamme, homogène, aussi valeureuse dans son chant que dans sa présence scénique, servie par une direction d’acteurs millimétrée, emporte l’adhésion, sans la moindre réserve. A ce titre, l’ultime confrontation est poignante, où Tatiana, mûrie, renonce noblement à son amour, alors qu’Onéguine s’y consume dans la douleur. La direction de Dalia Stasevska, jeune cheffe dont la carrière internationale atteste les qualités, est ample, le geste démonstratif. Attentive au chant comme à son orchestre, avec souplesse et énergie, elle valorise les moindres détails de la riche orchestration, sans jamais nuire au souffle de chaque page. La transparence des textures, la légèreté comme les bouffées de passion, le souci de l’équilibre et des nuances les plus subtiles concourent à sa réussite à la tête d’un orchestre totalement investi. Tout juste souhaiterait-on davantage de couleurs des bois, comme une ponctuation plus incisive des récitatifs, faibles réserves eu égard à la pâte orchestrale dont elle nous gratifie. Les chœurs, sonores, homogènes, souffrent de décalages ponctuels dans les deux premiers actes, défaut qui devrait se corriger au cours des prochaines représentations. Soulignons aussi leur élégance, leur raffinement, leur aisance scénique, les chorégraphies auxquelles ils participent.

Notre Tatiana, Natalya Pavlova, familière du Marinsky, reprendra le rôle chez Barrie Kosky en août prochain. D’une émission égale dans tous les registres, avec des aigus clairs, un bas medium et des graves bien timbrés, elle nous vaut une émotion juste, traduisant à merveille toutes les facettes de la jeune fille pensive, rêveuse, d’une touchante noblesse de cœur, qui se muera en souveraine, aimante et responsable. Un moment attendu et particulièrement fort est cette scène de la lettre, où elle se livre, avec naïveté et romantisme, le hautbois, suivi des autres bois, lui faisant écho. La passion juvénile, l’anxiété, le trouble, la pudeur, la retenue de ses épanchements, la grandeur d’âme qu’elle traduit à merveille la placent au plus haut niveau. Olga est Fleur Barron, authentique contralto anglo-singapourienne. Le « joli feu follet » espiègle, mutine, a la grâce de sa jeunesse. La projection, les couleurs, la vivacité en font une Olga exemplaire. Son arioso du premier tableau est un modèle de chant, expressif, avec des graves (sol !) puissants ne sentant jamais l’effort. On adore. Comme à Tours et à Saint-Etienne, Madame Larina est chantée par Nona Javakhidze, beau mezzo à la voix mûre. Elle fut Olga avant d’incarner sa mère. C’est aussi le cas de Sophie Pondjiclis, passée avec bonheur d’Olga à la nourrice. Son intervention lorsqu’elle révèle à Tatiana les circonstances de son mariage (« C’est Dieu qui l’a voulu ») est d’une vérité vocale et scénique rare. Son affection tendre envers Tatiana sonne juste.

Onéguine, dandy égoïste, séducteur désinvolte, après avoir rejeté Tatiana, tué son meilleur ami, connaît sa descente aux enfers, victime de ses propres conceptions. Le baryton polonais Szymon Mechlinski, écouté récemment dans L’Enchanteresse à Lyon, campe ce soir un fabuleux Onéguine. La voix est sonore, impérieuse, cassante comme caressante. Avec de solides graves, il ne fait qu’une bouchée de la tessiture de son ami (à une note près), sur lequel il exerce son emprise. Malgré l’antipathie que suscite le personnage des deux premiers actes, la sincérité de son jeu et de son chant dans la scène finale, sa profonde humanité nous conduisent à prendre part à ses souffrances. Lenski, le poète passionné, dont la ligne mélodique est raffinée, est Pavel Valuzhin. L’émission aisée dans tous les registres, les aigus clairs, avec une belle longueur de voix lui permettent de traduire au mieux les nuances, les couleurs, les accents du jeune aristocrate, lyrique et digne, blessé, jaloux, humain avant tout. Sa déclaration passionnée « Olga, je vous aime » sera saluée par de longues ovations, pleinement méritées. La noblesse de la voix et du jeu de l’Ukrainien Andrey Valentiye (Grémine) fait forte impression par son aisance et la robustesse de ses graves, jamais appuyés. Tout juste regrette-t-on que le maquillage et le maintien ne l’aient pas vieilli. On connaît le Triquet que chante Eric Vignau. L’épisode touchant et désuet de ses couplets (repris d’une romance mièvre d’Amédée de Beauplan) est donné avec naturel et grâce. Une mention spéciale pour Mikhael Piccone, baryton français, dont c’est une prise de rôle (un capitaine / Zareski). Apprécié dans Nous sommes éternels Le bal des fantômes (Alwyn, le danseur), il trouve ici un emploi en parfaite adéquation avec ses moyens et sa présence dramatique. A quand un premier rôle du répertoire russe ?

La réalisation, exemplaire, vaut d’interminables rappels à tous ses acteurs. La joie est dans les cœurs.